Opernhaus Zürich: Dauerhaft temporär

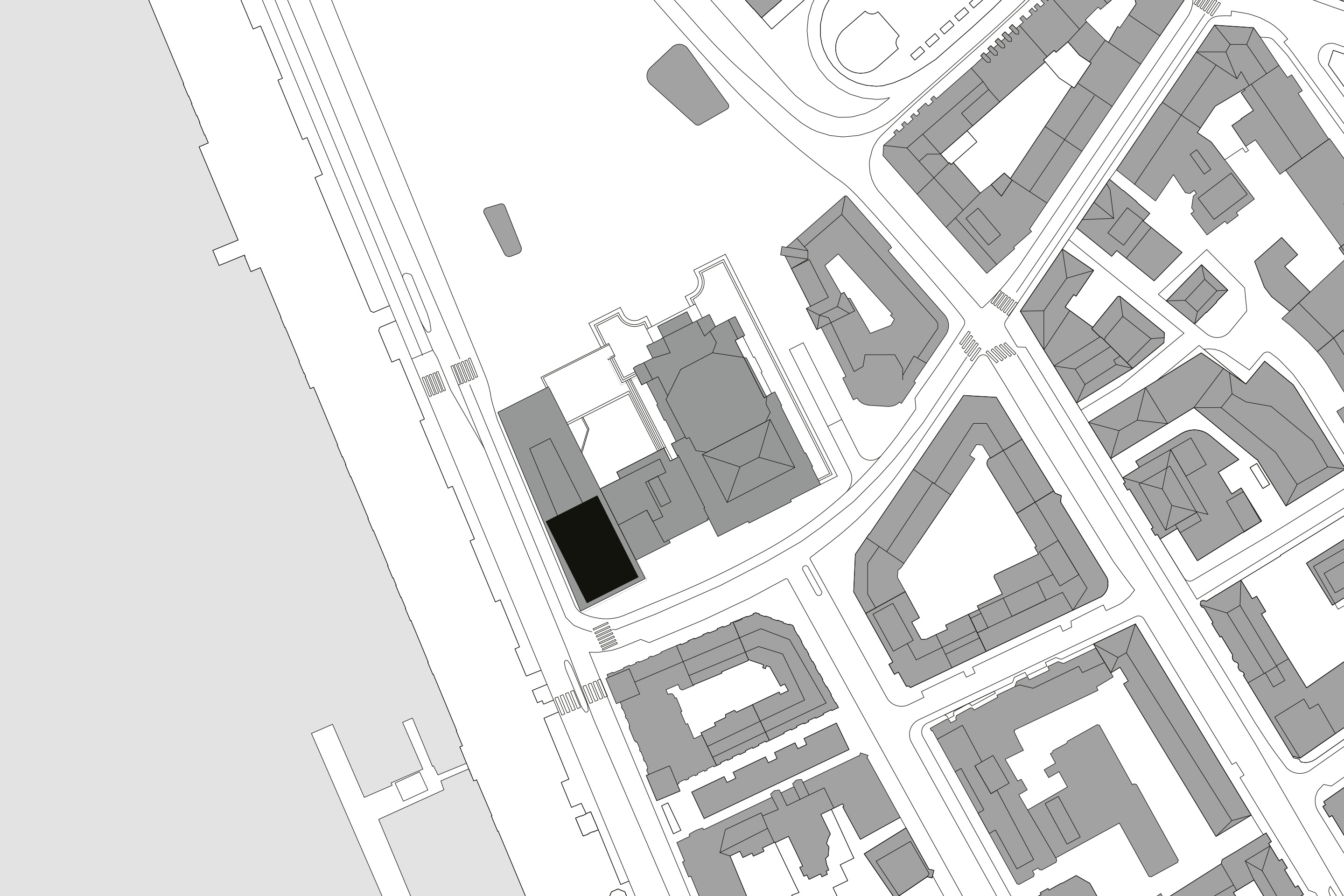

Ein pavillonartiger Dachaufbau überbrückt die gröbsten Raumengpässe des Opernhauses Zürich. Die Wiederverwendbarkeit und die Einfachheit der eingesetzten Mittel überzeugen ebenso wie die Gestalt, die sich wie selbstverständlich in die imposante Kulisse der Umgebung einfügt.

Das Opernhaus Zürich sieht sich seit Jahren mit erheblichen Platzproblemen konfrontiert. Unter anderem fehlen Garderoben und Räume für Veranstaltungen wie Einführungen oder Matineen. Viele Räume sind zudem mehrfach belegt oder ohne Tageslicht. Auch die Anlieferung ist aktuell ungelöst und es fehlt an Lagerplatz für Dekorationen. Viele dieser Probleme lassen sich nur durch eine Neukonzeption und Vergrösserung des Erweiterungsbaus von 1984 lösen, der im Volksmund aufgrund seiner Farbe despektierlich als «Fleischkäse» bezeichnet wird.

«Zukunft Oper» heisst das Projekt, das ebendies zum Ziel hat und nicht nur die Leistungsfähigkeit des Opernhauses Zürich für die Zukunft sicherstellen soll, sondern auch einen Mehrwert für Stadt und Kanton schaffen will. Um die unbefriedigende Situation für die Mitarbeitenden bis zu dessen Realisierung zu verbessern, entschied sich das Opernhaus für die Errichtung eines temporären Überbrückungsbaus mit 330 m2 zusätzlicher Fläche zur Entschärfung der drängendsten Platzprobleme.

Sechs Wochen Bauzeit für den Rohbau

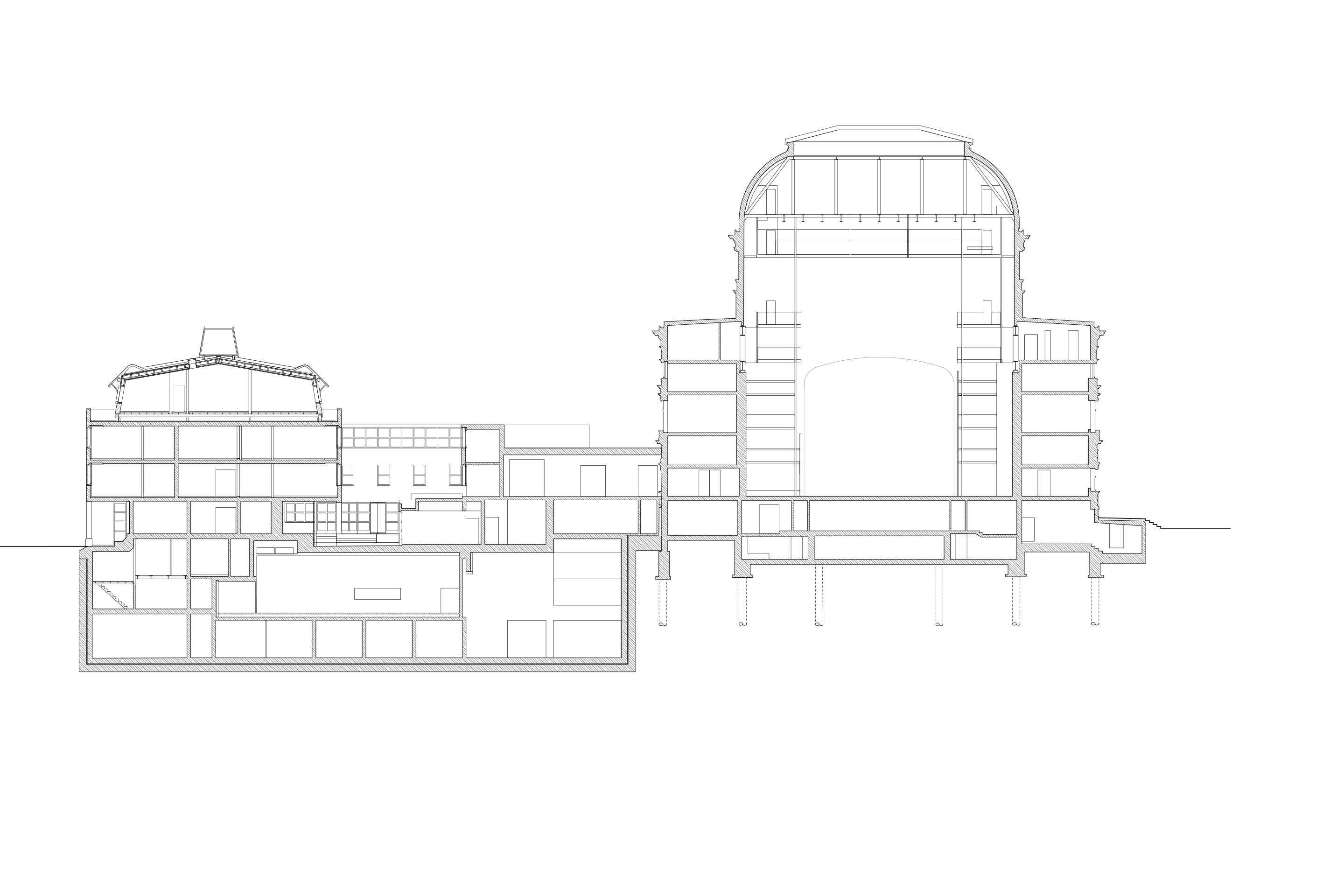

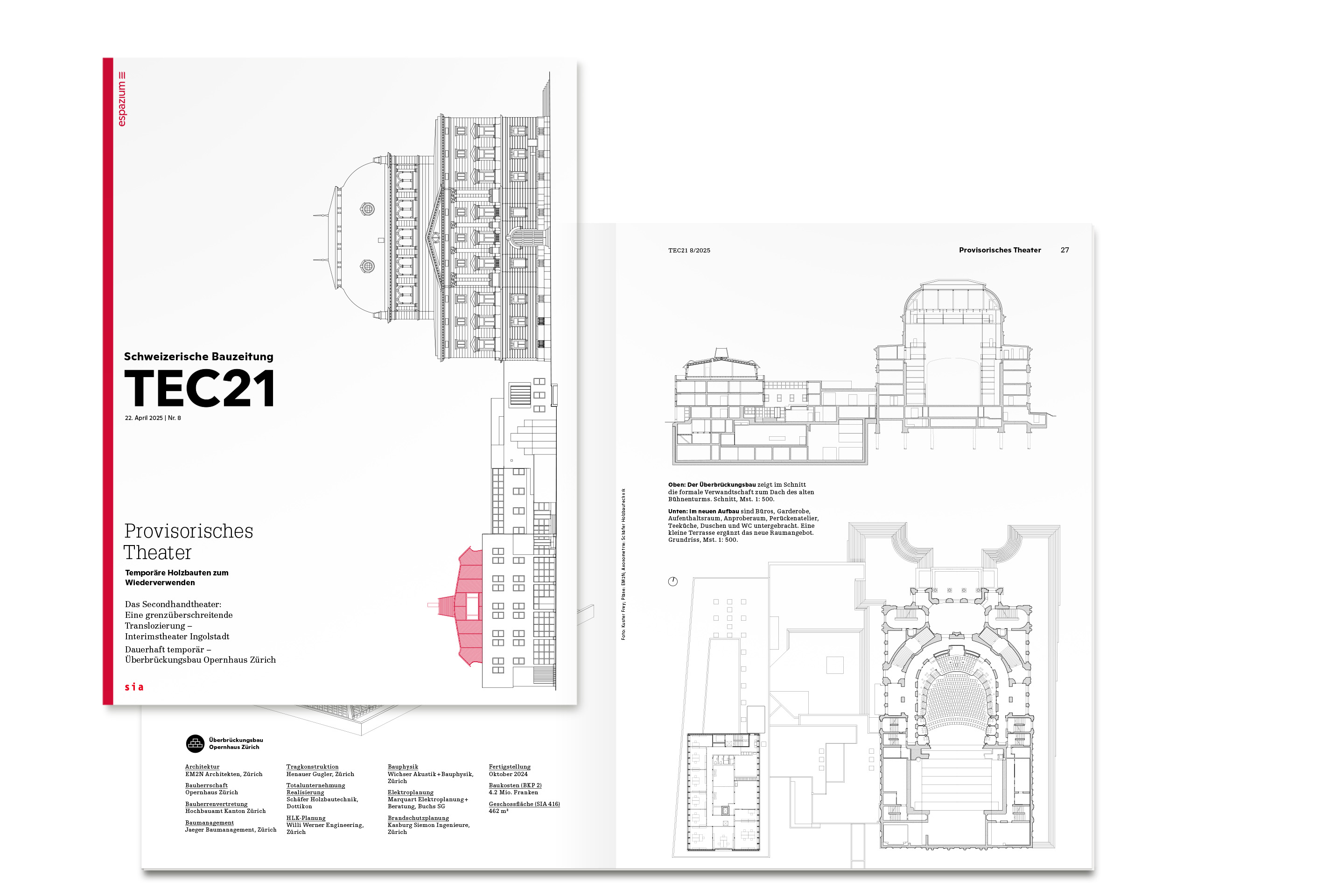

Es zeigte sich, dass aus betrieblicher Sicht der einzig mögliche Standort für diese temporäre Erweiterung das Dach des Betriebsgebäudes von Claude Paillard, Peter Leemann und Partner war, wobei die baurechtlichen Rahmenbedingungen eine Aufstockung als zurückversetztes Dachgeschoss zuliessen.

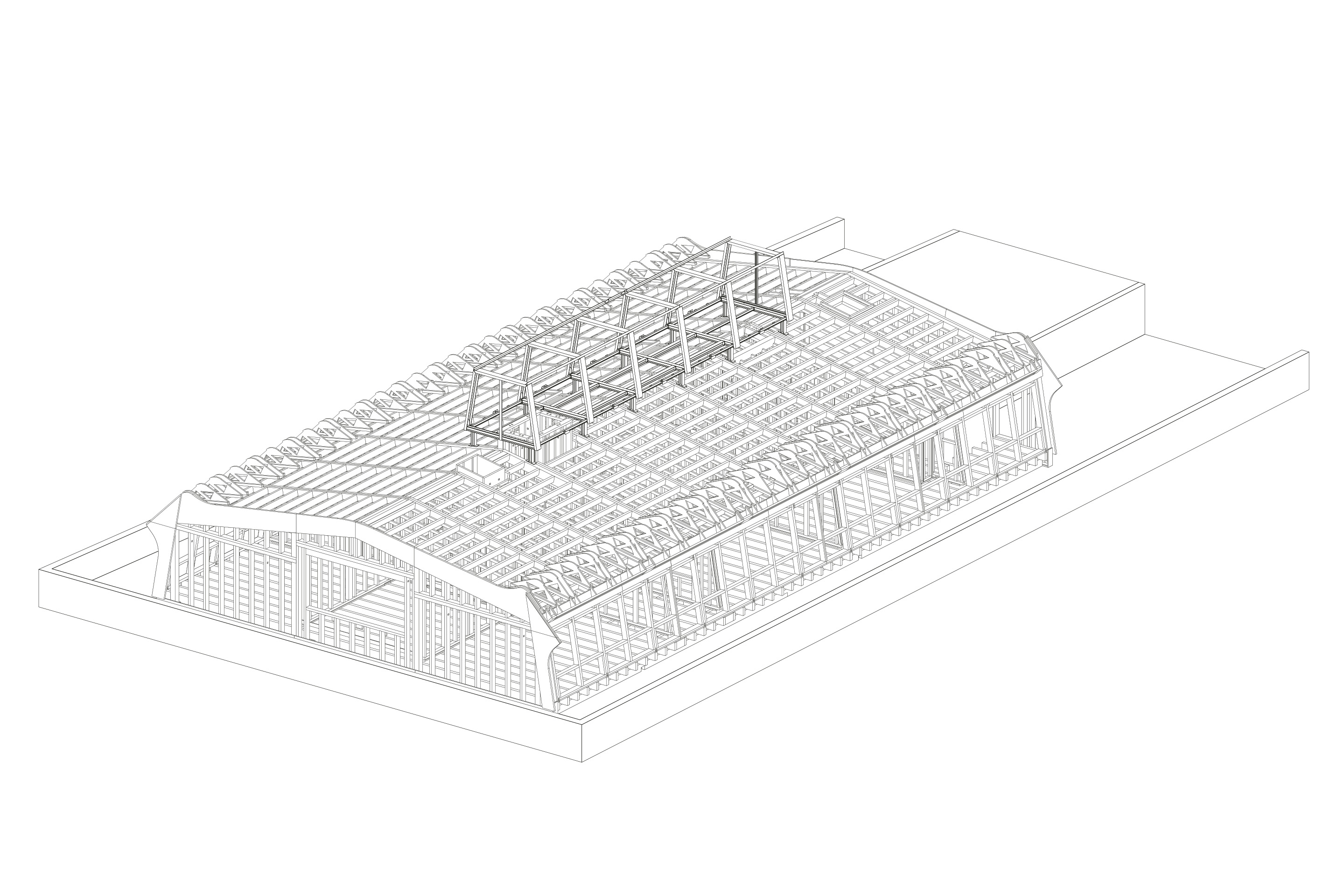

Das Architekturbüro EM2N entwarf und entwickelte den Überbrückungsbau, die Umsetzung erfolgte im Rahmen eines Totalunternehmermandats durch Schäfer Holzbautechnik. Aufgrund der voraussichtlichen Nutzungsdauer von zehn bis maximal 15 Jahren schlugen die Architekten eine wiederverwendbare Lösung in Holzbauweise vor.

Lesen Sie auch:

Das Secondhandtheater: Eine grenzüberschreitende Translozierung

Nach langer Suche hat das Interimstheater von St. Gallen mit dem Theater Ingolstadt einen neuen Nutzer gefunden.

Für einen Holzbau sprach auch die Tatsache, dass auf die bestehende Decke des Erweiterungsbaus möglichst wenig Lasten aufgebracht werden sollten und dass der eigentliche Bau nur in der spielfreien Zeit während der Sommerferien stattfinden konnte. Nach einer Planungszeit von rund elf Monaten konnte der Rohbau im Sommer 2024 in nur sechs Wochen erstellt und acht Wochen danach zur Nutzung übergeben werden.

Die Erweiterung wird Teil der eindrücklichen Kulisse

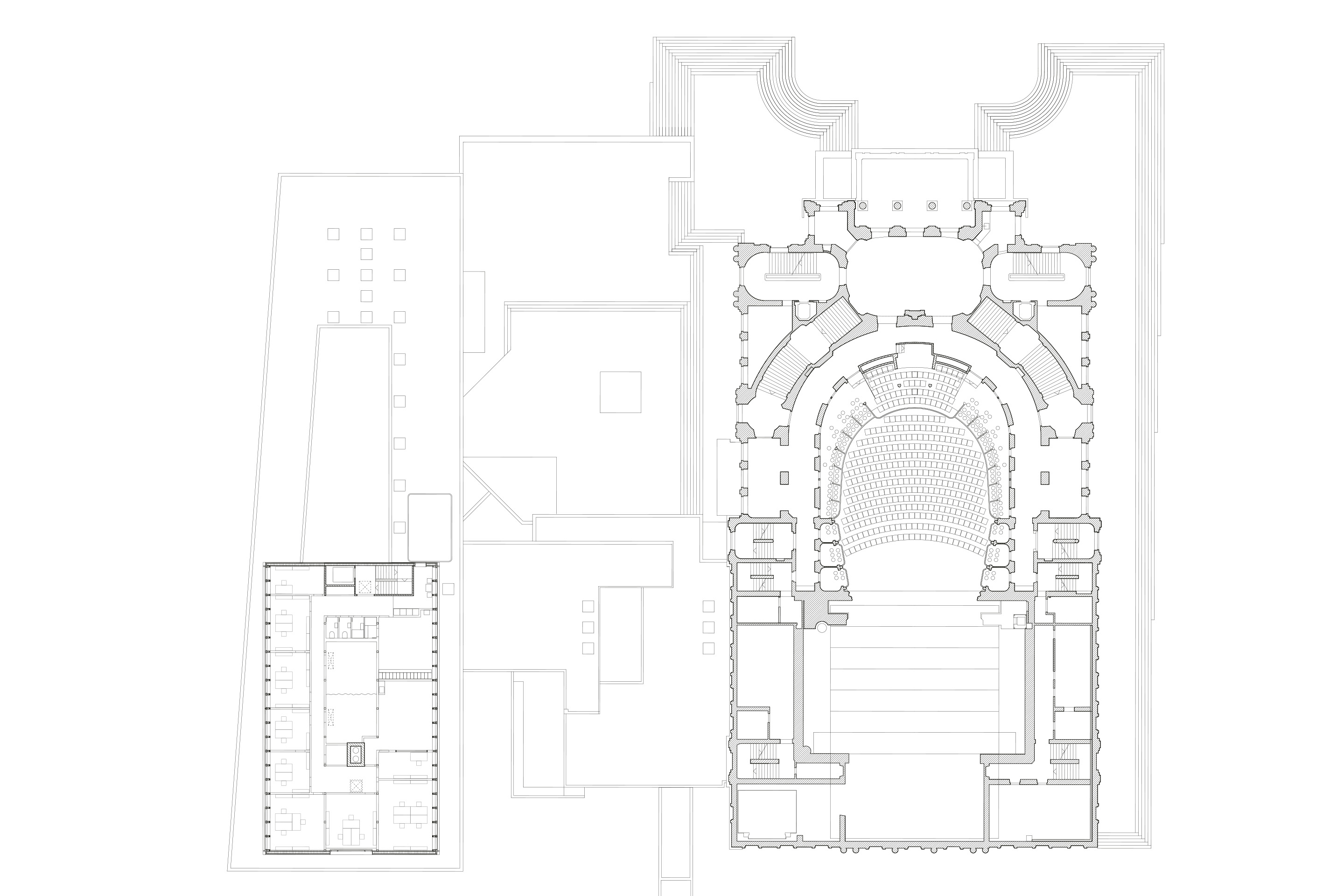

EM2N entwickelten einen eingeschossigen Aufbau, der sich formal in die städtebaulich eindrückliche Kulisse mit dem Opernhaus und weiteren imposanten historischen Bauten in Nachbarschaft des Sechseläutenplatzes und der Seepromenade integrieren sollte, gleichzeitig aber als eigenständiges Volumen funktionieren und sich auch bewusst vom Betriebsgebäude abheben musste, auf dessen Dach er steht. Das gelingt gut, wie sich zeigt – sowohl von der seitlichen Terrasse des Opernhauses aus gesehen als auch beim Blick vom Strassenraum an der Ecke Falkenstrasse/Utoquai nach oben.

Zum einen ist der Bau zur Fassadenabwicklung des Betriebsgebäudes klar zurückversetzt. Zum anderen entsteht trotz der eingesetzten Leichtbauweise durch den architektonischen Ausdruck eine formale Verwandtschaft mit den umliegenden Gebäuden. Die Grundstruktur des Baus ist orthogonal und bezieht sich auf die Geometrie des Opernhauses mit einer axialsymmetrischen Ausrichtung der Stirnseiten zum Platz und zum rückwärtigen Strassenraum.

Temporär und dauerhaft in einem

Trotz des pavillonartigen Charakters als temporärer, wiederverwendbarer Bau vermittelt das Volumen eine gewisse Schwere und spielt mit seiner prägnanten, geschwungenen Dachform, die an eine Fledermaus erinnert, aufs nahe Opernhaus an. Die dunkle Materialisierung der geneigten Dachflächen mit beschieferten Bitumenbahnen zieht sich textilartig bis über die Ränder und sucht in Farbigkeit und Materialität die Nähe zu den umliegenden historischen Dachaufbauten.

Auch die Stirn- und Längsfassaden lehnen sich mit einer hell gestrichenen Holzverkleidung farblich an die benachbarten steinernen Massivbauten an. Trotz der sehr unterschiedlichen Materialität entsteht so ein Zusammenspiel des Provisoriums und der umliegenden Gebäude.

Der in die Volumetrie integrierte Brise-Soleil verstärkt die Horizontalität der beiden Längsfassaden und lässt die bandartige Befensterung der leicht geneigten Aussenwände in einer Schattenfuge zurücktreten. Auch der Technikaufbau wurde mit grosser architektonischer Sorgfalt behandelt und integriert auf selbstverständliche Art und Weise die bestehenden Kamine, während die beiden Photovoltaikanlagen flächig auf den beiden schrägen Dachebenen zu liegen kommen.

Einfach auf- und auch wieder abzubauen

Konstruktiv ist der Aufbau aufgrund der geplanten Wiederverwendbarkeit an einem anderen, noch nicht definierten Ort ein eigenständiges, in sich abgeschlossenes Gebäude – es handelt sich sozusagen um ein «Haus auf dem Haus». So ist der linear aufgelagerte Boden als Rippendecke mit statisch wirksamer Beplankung auf der Oberseite konstruiert. Alle Verbindungen sind mechanisch und nicht geklebt. Die vorgefertigten Elemente wurden so ausgelegt, dass sie einfach demontier- und transportierbar sind.

Die Aussenwände sind in Holzrahmenbauweise, einzelne aussteifende Wände in Brettsperrholz realisiert. Das Primärtragwerk des Daches besteht aus einem regelmässigen Raster von Pfetten und Sparren. Durch diese klare Tragstruktur sind im Innern des Gebäudes praktisch keine tragenden Innenwände notwendig, wodurch eine flexible Nutzung des Grundrisses möglich wird, was wiederum einer Wiederverwendung an einem anderen Ort mit einer veränderten Nutzung entgegenkommt.

Mit simplen Mitteln überzeugend

In den Aufbau gelangt man über die bestehende Treppe des Betriebsgebäudes. Dieses beherbergt aktuell auf mehreren, auch unterirdischen Geschossen Technik- und Lagerflächen, Gastronomieangebote, Garderoben, Proberäume, Werkstätten, Büros sowie die Studiobühne und das Bernhard Theater.

In der Erweiterung gibt es nun neben neuen Büroarbeitsplätzen eine eigene Garderobe für die Mitarbeiterinnen aus den Abteilungen Requisite, Bühnen- und Tontechnik sowie Beleuchtung. Die Fläche ist so ausgelegt, dass hinsichtlich Brandschutz ein Treppenhaus reicht. Der Übergang vom alten Teil ins neue Geschoss erfolgt fliessend, Treppenhaus und Lift wurden weitergeführt, einzig das abgeschnittene Geländer, das formal ähnlich weiterläuft, weist auf das Neue hin.

Oben angekommen, führt ein Korridor zu den zur Strasse hin orientierten, weiss gehaltenen Büros mit wunderbarer Aussicht auf den Zürichsee und die Berge. Hier lassen sich die Fenster horizontal kippen. Die Garderoben der Technikerinnen und das Perückenatelier liegen vis-à-vis vom Opernhaus, die WC-Anlagen und der Raum für die Anprobe befinden sich im Innern. Dachfenster bringen Licht in die Räumlichkeiten.

Im Gangbereich sind die Wände in hellem Rosa gestrichen, den Boden belegen hellgrüne Linoleumplatten. Für die WC-Anlage wählten die Architekten zwei verschiedene Blautöne mit runden Spiegeln, die hinterleuchtet sind. Zusammen mit den einfachen, glühbirnenartigen Lampen und den schwarz gefassten Türrahmen erzeugen sie eine Raumstimmung, die an Varietétheater erinnert.

Über eine kleine Teeküche gelangt man auf eine Dachterrasse für die Mitarbeitenden mit einer spektakulären Sicht Richtung Bellevue. Nicht nur konstruktiv ist der Bau mit seiner flexiblen Grundrisseinteilung wiederverwendbar konzipiert, auch die Materialisierung des Innenausbaus ist so gewählt, dass sie an einem neuen Ort für eine andere Nutzung einfach austauschbar ist.