La surélévation, un projet urbain

Géraldine Bouchet-Blancou, architecte et chercheuse, s’intéresse depuis dix ans à la surélévation, un sujet auquel elle vient de consacrer un ouvrage. Plutôt que de considérer ce type d’opération comme une démarche opportuniste, elle milite pour la prendre en compte dans une politique à l’échelle urbaine.

TRACÉS: Genève s’est montrée pionnière en instaurant en 2008 une loi sur la surélévation. Dix ans plus tard, un bilan critique1 a montré que les effets de la loi en termes de construction de logement étaient relatifs, et soulevaient aussi certains problèmes: coûts, loyers élevés, impact sur le patrimoine et l’espace public.

Géraldine Bouchet-Blancou: En effet, dans le cadre de ma thèse, que j’achevais en 2018, je n’avais recensé que 67 opérations réalisées ou en cours de réalisation en ville de Genève. Évidemment, d’autres sont venues entre temps, mais tout de même, le ratio est faible, et identique au nombre d’opérations réalisées dans les dix ans qui précédaient la loi. L’esprit de la loi était de créer de nombreux nouveaux logements, sans étaler la ville, et qui soient abordables pour les Genevois. Les conditions de réalisation étaient donc les mêmes que pour la construction neuve ou la rénovation : encadrées étroitement pour éviter la spéculation. Ce cas montre combien il est difficile de vouloir encourager la surélévation dans un cadre législatif anti-spéculatif, comme la LDTR2. Car, qu’on le veuille ou non, il y a un léger surcoût et une nécessaire flexibilité à prendre en considération dans le cas des surélévations. Pourtant, réguler ce marché est important pour produire du logement effectivement accessible aux habitants. C’est un équilibre à trouver, en adaptant la législation.

L’impact sur le patrimoine a d’abord été néfaste en raison de quelques opérations décriées, à juste titre, pour leur faiblesse esthétique et leur prééminence dans le paysage urbain. Une méthode a alors été mise en place et de très belles réalisations en sont issues. D’autres villes européennes ont-elles changé leurs règlements à la suite de l’expérience genevoise?

L’impulsion donnée par Genève en 2008 a été très forte et largement regardée par d’autres métropoles européennes: la Ville était l’une des premières à modifier ses gabarits urbains pour permettre la surélévation. En France, la surélévation a été perçue pendant un temps comme une solution miracle: la loi ALUR (2014) semblait promettre un changement important. Or les résultats se sont montrés décevants, voire décourageants: ils sont parfois même à rebours de ce dont on a besoin, d’un point de vue urbain ou architectural. Pourtant, la loi a été une petite révolution: elle n’a pas modifié les hauteurs de gabarit mais elle a supprimé le coefficient d’occupation des sols, ce qui permet de construire pleinement au sein des gabarits. C'est un tournant dans la manière de percevoir la ville existante, qui devient une ressource foncière. Elle a provoqué un bouleversement parmi les promoteurs car certains se sont lancés dans ce marché bien spécifique.

Et ailleurs en Europe?

La demande croissante en logement, conjuguée à la problématique d’artificialisation des sols, concerne toute l’Europe, et de nombreuses métropoles s’intéressent de près à cette ressource foncière que représente la surélévation. En Angleterre, depuis 2020, une politique de dérégulation urbaine a été appliquée aux surélévations afin de booster la production de logements, non pas à partir d’une carte, mais par typologies, et à certaines conditions: les bâtiments d’un étage peuvent recevoir un étage supplémentaire, ceux d’au moins deux étages peuvent en recevoir deux. Cela concerne les bâtiments construits entre 1948 et 2008, donc une période très ciblée. Les Anglais ont dérégulé comme Genève l’avait fait en changeant les gabarits, mais aussi de manière fiscale, les taxes d’aménagement étant réduites. Mais il est encore trop tôt pour analyser les résultats de cette loi, qui est une émanation d’une première loi de dérégulation concernant la transformation de bureaux en logements. Les opérations issues de cette première loi se sont globalement avérées peu qualitatives et mal situées, aussi les autorités sont-elles revenues en arrière sur certains points, notamment la défiscalisation, et ont mis en place des critères de qualité des espaces créés et de limite d’impact sur le voisinage.

Quels sont les écueils que rencontrent les investisseurs dans ce type d’opérations?

Les intérêts du promoteur qui acquiert un droit à surélever, et qui veut rentabiliser son opération, s’opposent à ceux des (co)propriétaires, qui veulent financer leurs travaux de rénovations, ajouter des ascenseurs, etc. Il y a également l’intérêt collectif de produire des logements accessibles, donc l’équation économique de la surélévation est en soi porteuse de contradictions. De plus, pour monter une opération, le promoteur doit avoir des certitudes sur la capacité structurelle du bâtiment et du terrain. Il doit donc investir très tôt dans des études techniques ou prendre un risque. Et souvent, la mairie ou la municipalité retire un étage au projet et cela joue aussi en défaveur du prix d’achat du droit, et donc de la rénovation, ainsi que du prix de sortie. L’idée politique selon laquelle la surélévation créerait du logement abordable est utopiste s’il n’y a pas de mécanisme législatif qui contraint à faire du logement accessible. Et quand il y en a, comme à Genève avec la LDTR, cela crée finalement un rétrécissement du marché. Il faut donc une loi adaptée, qui rende les projets possibles et enviables pour les investisseurs, tout en encadrant leur réalisation.

Les investisseurs seraient-ils prêts à jouer le jeu?

Si l’on veut que la surélévation s’approche de cette solution miracle, il faut accompagner le marché, comprendre comment il fonctionne et la manière dont il s’en empare. Le marché crée par définition une compétition, mais on ne peut pas lui demander de se gérer tout seul: il faut le réguler. À l’époque, on croyait que parce que la surélévation n’exigeait pas d’acquérir du terrain (on parle de «foncier aérien»), cela mènerait à créer du logement accessible. Un grand mythe, totalement infondé, qui a servi à encourager la pratique. On n’a pas besoin d’acheter le terrain, certes, mais il faut acheter le potentiel aérien au propriétaire: le foncier aérien a une valeur en soi. Or il n’y a pas d’argus de la surélévation, il n’y a pas de prix de référence: c’est la jungle. En vingt ans, les prix ont évolué: il arrivait que le droit soit vendu à l’euro symbolique, mais maintenant les copropriétaires sont avertis et demandent parfois des sommes insensées. En résumé, on ne peut pas prétendre à la fois que la surélévation permettra de produire du logement à bas prix et qu’elle sera un levier pour financer la rénovation. C’est pour cela qu’il faut réguler.

Donc vous militez pour un «urbanisme de la surélévation»?

Oui, car il y a vraiment un potentiel intéressant à exploiter, notamment en première et seconde couronnes et dans le tertiaire. Pour peu que le cadre soit assez fort, la surélévation est bienfaisante à l’échelle urbaine. À défaut, cela restera des opérations opportunistes de promoteurs ou de propriétaires, qui continueront d’augmenter la rente de leurs immeubles, comme ils l’ont fait de tous temps. Il faut une régulation, un accompagnement, à la fois assez fort en termes d’intérêt et en termes de partage des risques. Je ne crois pas pour autant qu’il soit pertinent de faire une «nouvelle strate urbaine» couvrant entièrement la ville. Je pense plutôt qu’il faut les intégrer aux plans d’urbanisme, selon chaque ville, chaque situation urbaine et architecturale.

Concrètement, comment faut-il s’y prendre?

Il faut avoir une bonne connaissance du potentiel réel permis par la surélévation, au sein des gabarits prescrits. Et au-delà de ce qu’autorisent les documents d’urbanisme, il faut tenir compte du contexte urbain et de chaque bâtiment pour identifier les projets les plus pertinents: besoins de rénovation, âge du bâti, usage, proximité aux transports en commun, disponibilité du stationnement, impact sur l’ensoleillement, etc.

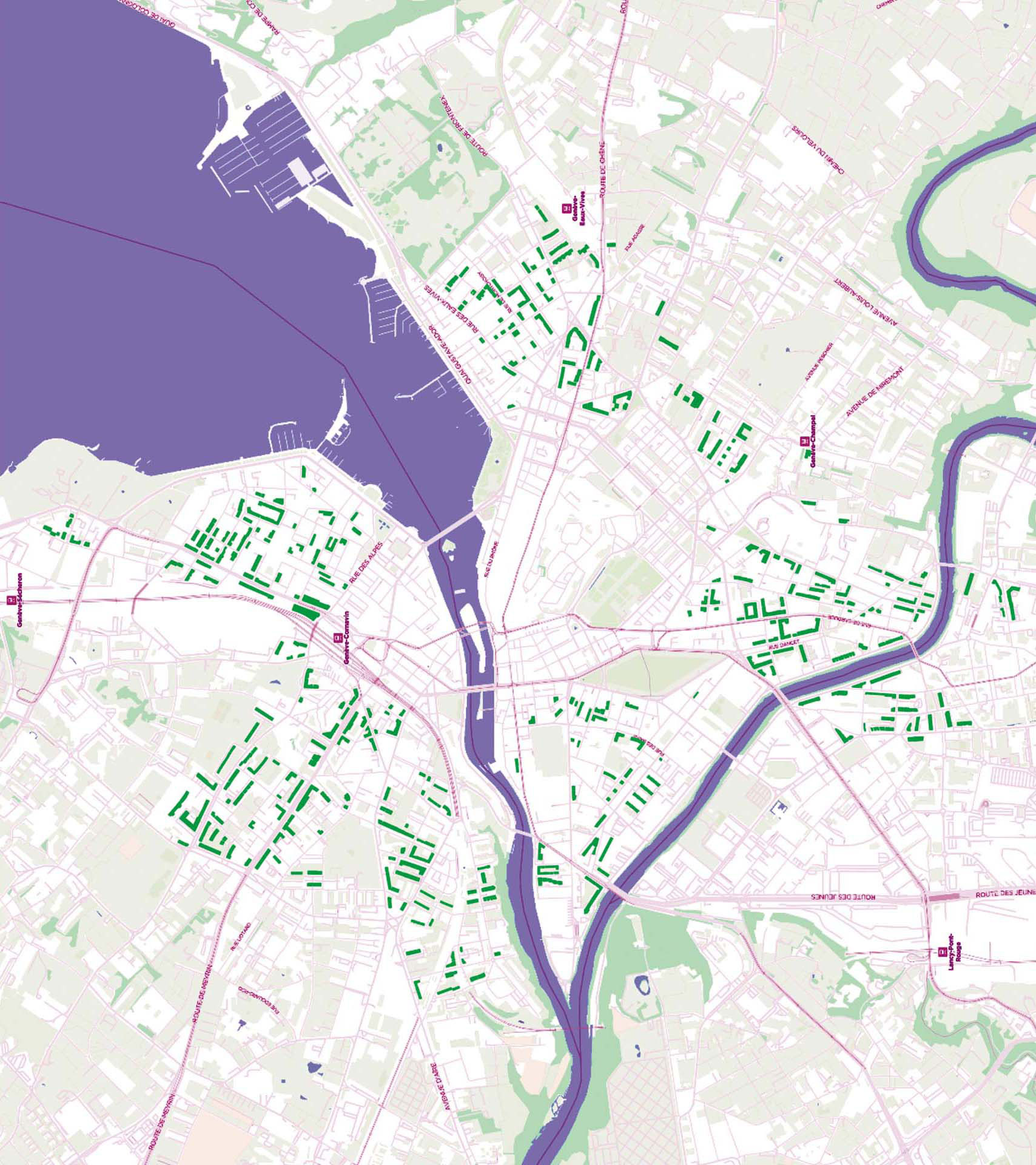

C’est le sujet de ma recherche postdoctorale que d’étudier la surélévation à l’échelle urbaine. J’ai proposé un partenariat au bureau d’études UpFactor afin d’analyser le foncier aérien d’une ville entière, pour mettre en relation le potentiel de surélévation avec les enjeux urbains: répondre aux besoins de logements en densifiant judicieusement et rénover le parc bâti. L’entreprise a développé un outil logiciel (UpFactor Geoservices) qui croise les données de l’existant et les règlements d’urbanisme pour générer un volume 3D montrant le potentiel de surélévation.

Ce qui ressort de cette recherche confirme que si la surélévation reste un impensé des politiques urbaines métropolitaines et seulement le résultat d’un opportunisme immobilier, elle restera très marginale et décorrélée des enjeux urbains, alors qu’elle peut être un véritable outil d’urbanisme piloté par les collectivités locales. Cela permet de favoriser tel ou tel programme, du logement privé ou social, ou d’en faire un levier pour financer la rénovation du bâtiment.

Il y a aussi des facteurs liés à la substance bâtie?

Oui, la capacité des immeubles à être surélevés est d’abord liée à leur époque constructive. Par accumulation de connaissances, on peut savoir s’il faut s’attendre à des surcoûts élevés. Les bâtiments en maçonnerie de l’avant et l’après-guerre sont assez simples à surélever; ils sont bien réalisés et bien fondés. Les immeubles des années 1970-1980, en revanche, sont plus difficilement surélevables, car le béton armé a généralement été calculé au centimètre prêt; mais comme ils sont souvent rectilignes, les opérations y sont plus simples au niveau de la morphologie. Quant aux immeubles construits après les années 2000, leur grande variété complique la préanalyse, mais l’avantage est que l’on dispose rapidement des plans pour étudier leur capacité.

La question patrimoniale est aussi un point crucial, non?

En effet, c’est un aspect très important et central, notamment pour l’acceptabilité sociale, comme l’a montré le cas de Genève. Les architectes des bâtiments de France (ABF) s’intéressent à ce sujet, mais à condition que ce soit du cas par cas. Les bâtiments listés ou classés au titre des Monuments Historiques ou situés dans un secteur PSMV (Plan de sauvegarde et de mise en valeur) ou AVAP (Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine), équivalent des secteurs ISOS suisses, nécessitent leur approbation. Ceux qui bénéficient d’une écriture architecturale cohérente, composée ou «finie», ou dont les toitures ont une forme ou une expression spécifique, sont exclus de la surélévation. Pour les autres, les instances patrimoniales estiment parfois que la surélévation leur est bénéfique, surtout s’ils datent d’une époque où la pression patrimoniale est moindre ou si l’existant n’est pas très intéressant; là, la surélévation peut vraiment mettre en valeur le patrimoine, voire l’améliorer.

Il y a dix ou quinze ans, les politiques en faveur des surélévations s’inscrivaient dans l’agenda de la «ville durable»: construire la ville sur elle-même, densifier vers l’intérieur, etc. Désormais, c’est surtout l’empreinte carbone et l’énergie employée dans la construction qui préoccupent: le régime de démolition/reconstruction est contesté. La surélévation aurait-elle trouvé ainsi un nouvel argument capable de la porter à nouveau comme une «solution»?

Si elle n’est pas la solution miracle qu’on attendait, la surélévation demeure un sujet intéressant: elle permet toujours d’exploiter des milliers de mètres carrés déjà bétonnés. Les pratiques et cultures urbaines s’y prêtent, mais la pression foncière n’est pas encore assez forte pour l’encourager. En France, le prix du terrain agricole est très bas. En 2021, la loi climat et résilience a émis l’objectif de «zéro artificialisation net» (ZAN) avec un but de réduction de l’utilisation des sols de moitié dans les dix ans et à zéro en 2050. Or deux ans après, la loi est déjà détricotée et retravaillée dans tous les sens. En réalité, les seuils correspondent toujours aux moyens et aux calculs techniques du Gouvernement… Donc on commence à mettre des ambitions mais on ne donne pas vraiment les solutions au marché. À cela s’ajoute la question du logement, complexe en France.

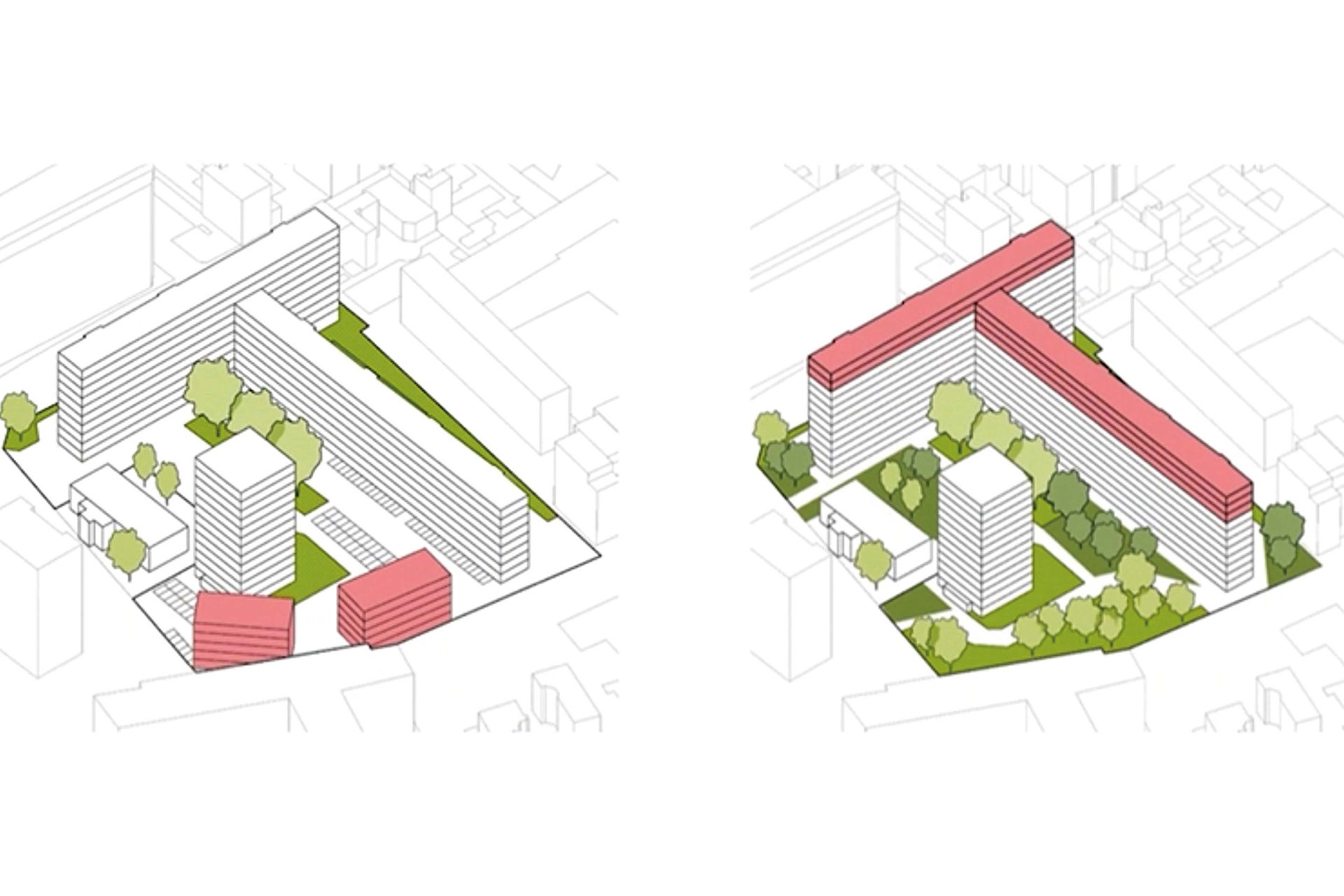

À Paris, la surélévation occupe une bonne place dans le dernier plan local d'urbanisme (PLU) bioclimatique (2024): la ville a revu les gabarits au prisme du potentiel de surélévation et les a liés à d’autres sujets de résilience urbaine. On octroierait ainsi un étage de plus à condition de faire du logement social et de désimperméabiliser et végétaliser les cœurs d’îlots. Je pense que c’est une très bonne démarche.

La question demeure: où faut-il promouvoir la surélévation?

De mon point de vue, la surélévation reste l’un des moyens de faire avec le déjà-là. Or actuellement elle est souvent liée à un opportunisme immobilier et a tendance à se produire essentiellement dans les secteurs où la pression immobilière est forte et garantit un équilibre économique, en réponse aux risques (structure, autorisations, copropriété, etc.). Cette complexité fait que la surélévation avec opérateur (tiers acquéreur dans le cas de la copropriété) peine à se développer en dehors des secteurs centraux où le prix immobilier est très élevé. C’est pourtant là qu’il y a de la matière et un intérêt urbain à la développer, et pas dans les cœurs historiques des grandes métropoles, mais plutôt en 1re ou 2e couronne et dans les villes moyennes, ainsi que dans les (nombreuses) zones d’activités où l’on trouve des territoires entiers bétonnés et ponctués de «boîtes à chaussures»: des bâtiments monofonctionnels à vocation industrielle ou commerciale, des parcs de bureaux, etc. Certains grands opérateurs ont compris que le foncier aérien sera bientôt la principale ressource à la construction neuve et ont commencé à racheter les droits à surélever à des enseignes commerciales, afin de construire des logements au-dessus d’hypermarchés. C’est une bonne chose, à condition que le projet soit qualitatif, avec des aménagements paysagers en lieu et place des immenses parkings à ciel ouvert.

Par ailleurs, les projets de moindre dimension peuvent aussi se passer d’opérateur et être menés en maîtrise d’ouvrage directe ou en autopromotion. Pour susciter cela, il faut néanmoins que cette solution se démocratise et que la préservation des ressources en sols ne reste pas un sujet d’expert mais devienne un sujet débattu par le grand public.

Pour moi, la surélévation est un objet de militantisme: pour qu’elle fonctionne comme un outil au service de la politique urbaine, la condition est de réunir les uns et les autres autour d’une même table.

Géraldine Bouchet-Blancou est architecte, autrice d’une thèse de doctorat sur les surélévations à l’Université de Strasbourg (2020) et d’un ouvrage sur le sujet (2023). Elle mène actuellement une recherche postdoctorale en partenariat d’entreprise avec UpFactor. Géraldine Bouchet-Blancou, La surélévation des bâtiments, Le Moniteur, 2023

Notes

1 Bruno Marchand, Christophe Joud (dir.), Surélévations – Conversations urbaines, avec les contributions de David Ripoll, Sabine Nemec-Piguet, Pierre Bonnet, Sébastien Gampert, Bruno Marchand, Christophe Joud, Bojana Vasilevic Menoud, Francesco Della Casa, François Chaslin, Antonio Hodgers et Rémy Pagani, Gollion, Infolio, 2018

2 Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation