Utopie mit System

In den 1920er-Jahren machte der Architekt Béla Sámsondi Kiss eine Entdeckung: Verlorene Gipsschalungen und eine dünne Betonschicht bilden einen neuartigen, harten Verbundbaustoff. Aus diesem «Gewebebeton» entwickelte er ein Bausystem, das die Synthese von konstruktiven, wirtschaftlichen, sozialen und ästhetischen Aspekten zum Ziel hatte.

Seit der Erfindung des modernen Stahlbetons herrscht keine Einigung darüber, wie man diesen Baustoff «materialgerecht» verwenden sollte und worin seine «wahre Identität» bestehe. Inspiriert von Gottfried Sempers Theorie des Stoffwechsels behalfen sich Architekten und Ingenieure vorerst meist mit Analogien: Sie konzipierten Betonkonstruktionen nach dem Vorbild von keramischen Lehmbauten, tektonischen Holzrahmen oder stereotomischen Steinbauten.1

In der ungarischen Architektur hat diese analoge Denkweise früh zu bemerkenswerten Resultaten geführt. Der Architekt István Medgyaszay (1877–1959), der in der Schule Otto Wagners in Wien studiert hatte, verwendete bereits vor 1910 extrem dünne Betonschalen für die Überdachung seiner Kirchen und Theaterbauten; als Vorbild diente die Holzarchitektur der Siebenbürger Dörfer.2 Béla Sámsondi Kiss (1899–1972) wählte einige Jahrzehnte später eine andere Analogie: Er wollte eine Konstruktionsmethode entwickeln, die – im Gegensatz zum hohen Materialverbrauch und Gewicht üblicher Betonbauten – eine ähnlich präzise Konstruktion wie der Stahlbau erlaube, allerdings bei einer drastischen Reduktion des Gewichts.

Dünne Schalen als Zufallsprodukt

Béla Sámsondi Kiss, geboren in der siebenbürgischen Stadt Nagykároly (heute Carei, Rumänien), studierte an der TU in Budapest Architektur. In den 1920er-Jahren war er in Siebenbürgen, das nach dem Ersten Weltkrieg zum neuen Grossrumänien gehörte, als Architekt und Bauunternehmer tätig. Als er eine abgehängte Gipsdecke mit einer flüssigen Zement-Sand-Mischung übergoss, machte er eine Entdeckung: Der Gips entzog dem Zementmörtel das zur Bindung nicht notwendige Wasser, und die dünne Betonschicht erhärtete sich blitzschnell. Die so entstandene zweischalige Gips-Beton-Platte erwies sich als hart und widerstandsfähig.

Aus dieser Beobachtung leitete er die Idee von neuartigen Betonkonstruktionen ab: Mit Gipsplatten als verlorener Schalung hergestellte, dünne Betonschalen könnten dazu verwendet werden, leichte, zellenartig gerippte oder gefaltete Tragkonstruktionen mit enormer Spannweite zu bauen. Die flüssige Sand-Zement-Mischung der 1 bis 4 cm dünnen Betonscheiben übt keinen grossen hydrostatischen Druck auf die Gipsschalung aus, der diese verformen könnte, und bedarf auch keiner mechanischen Verdichtung. Die Gipsschicht verbessert die wärmetechnischen Eigenschaften der Konstruktion. Die glatte Oberfläche braucht keine nachträgliche Beschichtung. Die andere Schalung kann z. B. eine Glasplatte oder Wärmedämmung sein, die ebenfalls keine zusätzliche Verstärkung benötigt.

Tragen und Trennen unauflösbar vereint

Diese Betonarchitektur bedingt eine neue Denkweise: Es ging nicht mehr um die Herstellung eines tragenden Gerüsts, auf das in einem zweiten Schritt die raumtrennenden und flächenbildenden Elemente montiert werden. Ziel war nun vielmehr die mechanisierbare Produktion von komplexen Stukturen, bei denen die tragenden und flächenbildenden Funktionen des Materials voneinander untrennbar sind. Sámsondi Kiss bezeichnete seine Erfindung als «Gewebebeton» (szövetbeton). Damit meinte er die Möglichkeit, ein kontinuierliches Betongewebe industriell herzustellen, das aus einem Gewirk von von horizontalen und vertikalen Rippen und Zellen besteht.

Mit dem Begriff wollte er auch die seinem Vorschlag zugrunde liegende Idee der Synthese, des Zusammenwebens von konstruktiven, wirtschaftlichen, sozialen oder ästhetischen Aspekten zum Ausdruck bringen. Sein Hauptaugenmerk galt dem Bau von Wohnhäusern: Er war überzeugt, dass bei dieser Aufgabe die Kombination von neuen Ideen mit tradierten, bereits veralteten Lösungen – deren Rückständigkeit kaum als solche wahrgenommen werden – besonders auffallend sei.

Reichtum an Ideen, Knappheit an Material

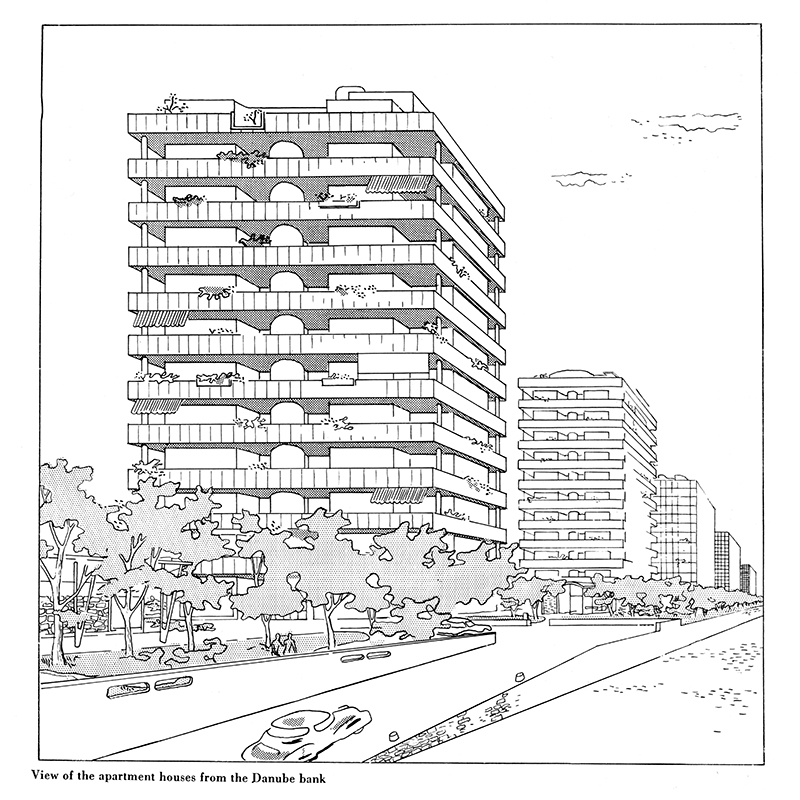

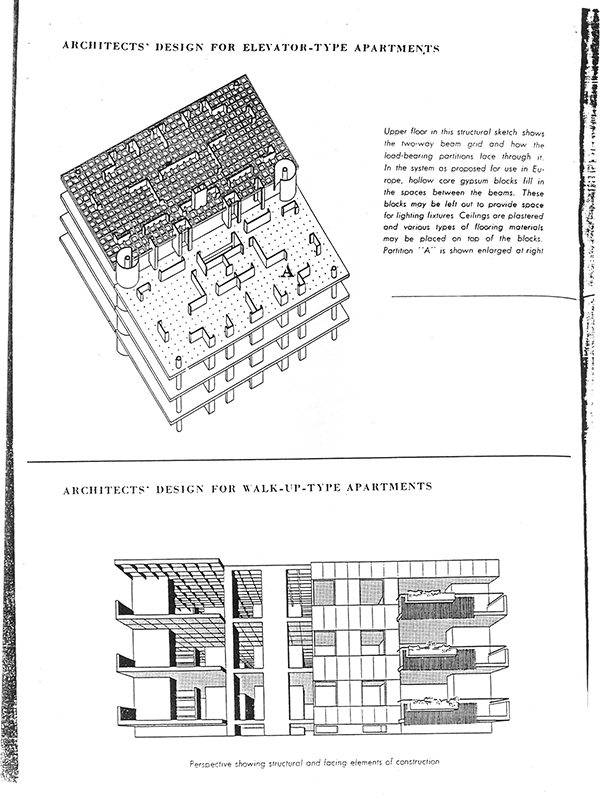

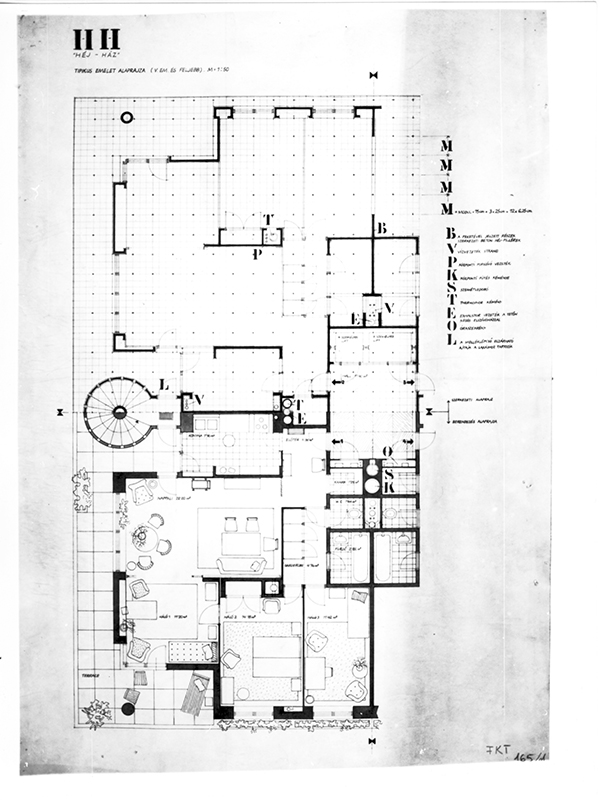

1937 übersiedelte Sámsondi Kiss nach Budapest. Es war die Zeit, als Architekten der ungarischen Avantgarde wie Farkas Molnár oder die Zwillingsbrüder Aladár und Viktor Olgyay – die nach ihrer Emigration in die Vereinigten Staaten zu Pionieren des klimagerechten Bauens wurden3 – ihre Hauptwerke realisierten. Die Olgyays und Sámsondi Kiss arbeiteten in den 1940er-Jahren bei verschiedenen Projekten zusammen. Mit einem Entwurf für Wohntürme am südlichen Donauufer in Budapest gewannen sie 1946 den ersten Preis eines Architekturwettbewerbs. Das Rückgrat der als «Schalenhaus» (Héj–Ház) bezeichneten Konstruktion bildete eine zwischen zwei runden Treppentürmen gespannte zentrale Achse, die Deckenplatten wurden durch vorgefertigte Platten aus Gewebebeton unterstützt (Abbildungen hier, hier und hier).4

Die ökonomische Krise in den Vorkriegsjahren hatte der Suche nach wirtschaftlichen und materialsparenden Konstruktionsmethoden Auftrieb gegeben – auch wenn sie in der Ausführung aufwendiger waren, weil sie eine genauere Montage verlangten als traditionelle, schwere Betonkonstruktionen. Sámsondi Kiss errichtete mit seiner Methode in den Kriegsjahren in Budapest seine ersten experimentellen Wohnbauten. Der wichtigste war das Wohnhaus für seine Familie, errichtet in den Jahren 1942–1943.5

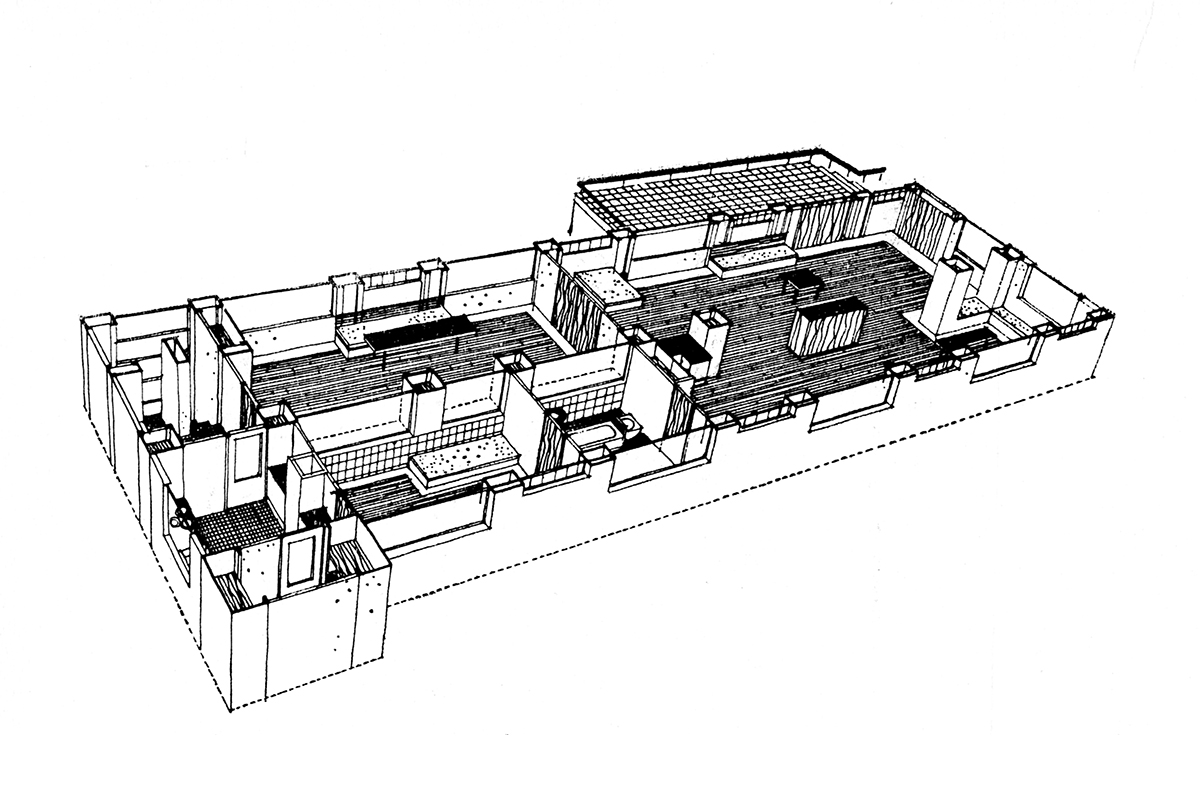

Gesamtkunstwerk für den Eigengebrauch

Das langgestreckte Einfamilienhaus ist ein zweigeschossiger Zweispänner mit offenem Grundriss. Die Tragkonstruktion ist durch einheitliche Schrankpfeiler gelöst, die in den Kreuzungen der Zellenrippen untergebracht sind. Die Vorspannung mit dünnen Stahlsaiten erfolgte entlang den Rippen der horizontalen Zellenstruktur. Die waagrechten Lamellen der Schrankpfeiler sind als Regale verwendbar, ihre Oberflächen und Kanten sind mit Glas verkleidet. Die symmetrisch belasteten Schrankpfeiler sind im Innenraum so gedreht, dass sie als Stauraum genutzt werden können, jene an der Fassade wurden in wärmedämmende Schalung gegossen. Die Zellenstruktur der Stützen setzt sich als das horizontale Zellensystem der Decke fort. Diese Lösung ermöglicht einen grossen, ungeteilten, zusammenhängenden Innenraum. In den verglasten Deckenkassetten ist die Beleuchtung installiert, verdeckt durch verschiebbare transluzente Glasscheiben (Abbildungen hier, hier und hier).

Die Zentralheizung wurde entlang der mittleren Pfeilerreihe geführt. Anstatt sie zu verstecken, behandelte der Architekt sie als gekachelten, Wärme strahlenden Körper, als zentrales Element des Innenraums. Der horizontal durch die Wohnung geführte Rauchkanal funktioniert wie ein Kachelofen. Zum Innenraum hin wurde eine lange, mit Glasplatten verkleidete Fläche gebildet. Unter dieser horizontalen Abdeckplatte sind die Leitungen der Konvektoren versteckt, die auch die Heizung einzelner Abschnitte erlauben. Bad und Küche sind Teile des offenen Raumgefüges; hier sind die Oberflächen des Gewebebetons mit farbigen Glasplatten verkleidet (Abbildungen hier und hier).

Ein Masssystem über alles

Sámsondi Kiss betonte, dass die Ausführung eines Einfamilienhauses eine «der geistigen Arbeit nahe stehende» Tätigkeit sein müsse. Technisch einigermassen versierte Bauherren sollten ihre Häuser selbst ausführen können. Diese Art körperliche Arbeit sei weder langweilig noch anstrengend, schrieb der Architekt, der in seinen Schriften immer für die Erhöhung des Anteils der geistigen Arbeit und des Erfindungsgeists im Bauen argumentierte. Der Arbeitsprozess – unter Verwendung speziell entwickelter kleiner Maschinen – solle interessant und anregend sein und Ergebnisse produzieren, die mit jenen der industrialisierten Baumethoden gleichwertig sind. Der Bauprozess solle keinesfalls «mechanisch» sein; Sámsondi Kiss kritisierte rigide Arbeitsabläufe, die charakteristisch für automatisierbare Produktionsprozesse seien.

Die Wohnung war für Sámsondi Kiss Teil eines integrierten urbanen Systems, einer Zellenstruktur, die eine Masskoordination aller Elemente – einschliesslich Möbel und Transportfahrzeuge – erforderte. Dabei verwarf er, wie Ernst Neufert oder Le Corbusier vor ihm, das dezimal-metrische System zugunsten eines modularen Systems, das auf der Teilung von 225 cm beruht, was auch der Geschosshöhe seines eigenen Wohnhauses in Budapest entspricht.

Sámsondi Kiss bemängelte, dass die Konstrukteure Fragen, die mit dem Leben in der modernen Wohnung zusammenhängen, als zweitrangig betrachten – etwa die Möglichkeit der Anpassung an neue Anforderungen oder die mechanische Reinigung: Verwinkelte Grundrisse und komplizierte Details erschweren die Verwendung von Reinigungsgeräten oder den Austausch von Komponenten. Er dagegen sah in seinen Wohnhäusern Reinigungsmaschinen vor, deren Dimensionen den vorgefertigten Fussbodenpaneelen und damit dem Modulsystem der Konstruktion entsprachen.

Einfach, aber nicht simpel

Das Frage nach der Einfachheit war zentral im Denken von Sámsondi Kiss; sie theoretisch und praktisch zu beantworten war vor allem für die Gestaltung der Knoten entscheidend. Die «Einfachheit» des Plattenbaus mit geschosshohen Betonpaneelen, der herrschenden Wohnbauweise im Staatssozialismus, lehnte er ab. In seinem Bausystem sollte die Gestaltung der einzelnen Komponenten einem genauen Punkt in der Herstellungskette entsprechen und einem genauen Ort, wo sie eingebaut würden, um eine optimale Montierbarkeit und Brauchbarkeit zu erlauben. Das System beruhte auf der Komplementarität von Vorfertigung und In-situ-Montage: In der Werkstatt sollten Komponenten in verschiedenen Fertigkeitsstufen hergestellt werden, die auf der Baustelle komplettiert, kombiniert bzw. zusammengefügt werden (Abbildung).

1954 überliess Sámsondi Kiss sein Gewebebetonpatent dem ungarischen Staat. Einige begeisterte Mitarbeiter führten seine Experimente weiter; die Ergebnisse wurden zwar publiziert, haben die Baupraxis im Realsozialismus aber kaum beeinflusst. Für die staatliche Bauindustrie, die an der Einhaltung von Planvorgaben und der Massenproduktion von Wohnungen mit ungeschulten Arbeitern interessiert war, erwies sich sein System als viel zu anspruchsvoll und aufwendig.

Inspiration durch Fertigung statt Zwang zum Funktionalismus

Sámsondi Kiss kritisierte, dass die Diskussion über die moderne Wohnung ausschliesslich auf Fragen der Grundrissdisposition und Funktion beschränkt sei. Schlagworte wie «das befreite Wohnen», «die Wohnmaschine» oder die Forschungen von Ernst Neufert oder Le Corbusier seien wohl wichtig, würden aber die Probleme der Technik und der Herstellung als zweitrangig erscheinen lassen.

Im Gegensatz dazu war Sámsondi Kiss überzeugt, dass echte Neuerungen im Entwurf auch neue Konstruktionstechniken voraussetzten. Er schrieb: «Den Architekten war es jahrzehntelang genug, dass sie sich, aus dem Gefängnis der Ziegelmauer befreit, auf dem freien Gebiet der monolithischen Betonarchitektur bewegen konnten […] Für uns erwies sich diese Betonarchitektur als eine genauso bedrückende Last wie die Ziegelmauer für unsere Vorgänger. Wir wollen keine neuen Schlagworte fabrizieren. Wir müssen allerdings die Konseqenzen bedenken. Wir dürfen nicht vergessen, dass auf dem Gebiet der Wohnfunktion jede Erneuerung mit der Konstruktion verbunden ist; nur mit der Entwicklung der Konstruktion können wir neue Grundrisslösungen finden.»6

Dabei verwies er die Konstruktion keineswegs in den Dienst des Entwurfs, sondern forderte einen Entwurf aus der Konstruktion, der Fertigung heraus: «Ob eine Wohnung in ihrer Funktionalität gut oder schlecht ist, können wir nur im Betracht auf das konkrete Konstruktionssystem entscheiden. Das heisst, wenn wir auf dem Gebiet der Konstruktion Fortschritte machen und zwischen Entwerfen und Ausführung auch das Kettenglied der industriellen Fertigung einfügen wollen, sollen wir den veralteten Teil unserer funktionalistischen Ansichten vor die Tür setzen.»7

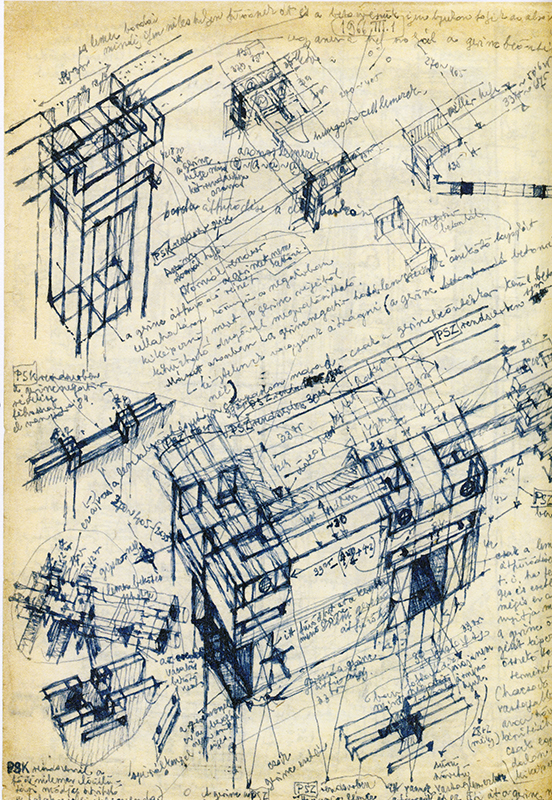

Bislang ist keine umfassende Studie über das Werk von Béla Sámsondi Kiss erschienen. Viele seiner Handskizzen, mit denen er sein Gewebebetonsystem weiterzuentwickeln suchte, wurden jedoch als Teil des ungarischen Beitrags zur IX. Architekturbiennale in Venedig (2004) ausgestellt (Abbildung).8

Die Mehrzahl der Abbildungen in diesem Artikel hat György Sámsondi Kiss zur Verfügung gestellt. Für die freundliche Genehmigung dankt die Redaktion TEC21 herzlich.

Anmerkungen

1 Gottfried Semper definiert Stoffwechsel als einen Prozess, der den ursprünglich durch Material und Herstellungstechnik bedingten Konstruktionen kulturelle Bedeutung gibt: Formen, die früher in der Bearbeitungstechnik eines Materials begründet waren, werden später auf andere Stoffe übertragen. So können z.B. Steinkonstruktionen die charakterischen Formen des Holzbaus zeigen. Vgl. Gottfried Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik. Frankfurt am Main/München 1860–1863. Semper klassifiziert das Bauen in textile Kunst, Keramik, Tektonik (Zimmerei), Stereotomie (Steinkonstruktion) und Metallotechnik (Metallarbeiten).

2 Béla Sámsondi Kiss, Szövetszerkezetes épületek [Bauten mit Gewebekonstruktion]. Budapest: Müszaki Könyvkiadó, 1965, S. 15. Übersetzung des Autors.

3 Seine Ansichten zur modernen Stahlbetonarchitektur hat Medgyaszay in seinem Vortrag erörtert: István Medgyaszay, «Über die künstlerische Lösung des Eisenbetonbaues». In: Bericht über den VIII. Internationalen Architekten-Kongress Wien 1908. Wien: Verlag von Anton Schroll & Co., S. 538–554.

4 Victor Olgyay, Design with Climate. Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963.

5 Vgl. «Tower apartment houses», in: The work of architects Olgyay + Olgyay, New York: Reinhold Publishing Co., o. J. [1952?], S. 17; «Tér és Forma» 10/1946, S. 118; Paul Weidlinger, «Partitions function as columns», in: Architectural Record Vol. 109 No. 1 (Jan. 1951), S. 134–140.

6 Das Haus wird vom Sohn des Architekten, Prof. em. György Sámsondi Kiss, bewohnt, dem ich wervolle Informationen und Bilder zu diesem Beitrag verdanke.

7 Sámsondi Kiss, wie Anm. 2, S. 26.

8 Péter Janesch (Hrsg.), From Beauty to Beauty and Back Again. Exhibition in the Hungarian Pavilion of the Venice Biennial at the 9th International Architectural Exhibition. Budapest: Mücsarnok, 2004, S. 273–649.