Sulla «seconda modernità»

Intervista a Elli Mosayebi

Elli Mosayebi, co-fondatrice dello Studio EMI Architekt*innen di Zurigo e professoressa all’ETHZ, parla del rapporto tra architettura e «seconda modernità». Spiega inoltre il lavoro didattico sul Ticino svolto nel corso di tre semestri dai suoi studenti, il quale ha dato vita a conferenze e mostre sul tema «Il Ticino permanente».

Elli Mosayebi, co-fondatrice dello Studio EMI Architekt*innen di Zurigo e professoressa all’ETHZ, in questa conversazione presenta la sua lettura della cosiddetta «seconda modernità» in architettura, a partire dalle dodici tesi da lei individuate e poste alla base del suo insegnamento universitario, secondo un atteggiamento riscontrabile anche nelle opere realizzate dal suo studio durante questi anni, la cui attività professionale ha sempre messo al centro il tema dell’abitare collettivo nella sua massima espressione qualitativa.

Come si può definire la «seconda modernità»? È identificabile con un atteggiamento, con un modo di pensare?

Il concetto di «seconda modernità» non nasce da una mia definizione, ma è stato sviluppato da Ulrich Beck, sociologo tedesco morto nel 2015 e prima ancora è stato utilizzato anche nella storia dell’architettura negli anni Novanta per descrivere una nuova fase storica influenzata prevalentemente dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione. Beck, descrivendo questo fenomeno, ha affermato che attraverso tale processo accelerato vengono dissolte le basi della modernità. Si riferiva, ad esempio, agli effetti collaterali di certi fenomeni che in qualche modo stanno disgregando il concetto stesso di modernità.

Si pensi alla questione dell’emancipazione, intesa non come processo di liberazione: prendendo le mosse da un nucleo familiare di base, composto da genitori e figli, si è arrivati – attraverso progressivi livelli di autonomia – all’affermazione della parità di diritti per le donne, sciogliendo, in un certo senso, il concetto stesso di famiglia tradizionalmente inteso per mezzo di una sorta di «effetto collaterale».

Un altro esempio significativo di tale processo che connota la modernità è quello di «stato nazionale», iniziale base condivisa che, attraverso la globalizzazione e la digitalizzazione, sta perdendo progressivamente di senso nella sua accezione comune.

Applicando tutto ciò al nostro settore, si può affermare che sta profondamente mutando il ruolo dell’architetto: ruolo che va inquadrato in un contesto più ampio e che pone nuove sfide ai professionisti. Non possiamo più limitarci alla buona esecuzione del progetto, ma dobbiamo essere consapevoli delle possibili conseguenze del nostro agire; magari possono rappresentare degli imprevisti – perché sempre ci può essere qualcosa di imponderabile –, qualcosa a cui bisogna reagire, un fattore a cui si può pensare dapprima in modo astratto e statico, ma che tuttavia ha il potenziale per diventare un elemento dinamico se inserito consapevolmente in un processo di progettazione.

Ad esempio se come architetti costruiamo una casa basandoci solo sulle specifiche richieste della committenza, il rischio è di non riuscire a vedere una certa possibilità futura di cambiamento per la casa stessa, che in tal modo finirà con l’avviarsi velocemente verso un invecchiamento inesorabile e precoce che la renderà subito «datata».

Nello sviluppo del pensiero architettonico vi è una sorta di dicotomia poiché, in prima battuta, si presenta in forma astratta, ma in seguito si concretizza in un percorso progettuale fattuale; ecco che così l’architettura passa da una dimensione fissa a una dimensione dinamica, fluida e modificabile, che offre la possibilità di essere appropriata nel tempo, non solo in termini di funzione ma anche di scala, senza trascendere rapidamente nell’obsolescenza.

Noi architetti, come gli ingegneri, siamo abituati a confrontarci con concetti e soluzioni in campi pragmatici essendo entrambi impegnati a ricercare soluzioni dirette ai problemi concreti, ma dobbiamo al contempo sempre pensare ai possibili effetti collaterali che anche soluzioni di per sé buone possono determinare: non bisogna infatti mai dimenticare che dopo una certa azione ci potrà essere il suo riflesso negativo, pertanto è di fondamentale importanza, nel dar forma all’architettura, pianificare intellettualmente questo aspetto fin dall’inizio.

Quando si parla di messa in discussione dell’autonomia dell’architettura cosa si intende? Si sottolinea il fatto che le scelte sono fatte tenendo presenti fattori sociali, ecologici, economici? La buona architettura, però, in una certa forma non l’ha sempre fatto e dimostrato nel tempo? Qual è la differenza di questo nuovo approccio?

L’idea dell’autonomia dell’architettura mi fa pensare ad Aldo Rossi e poi anche a Oswald Mathias Ungers, i quali ritenevano che l’architettura avesse una sua propria grammatica e proprie regole. Io ho qualche dubbio in merito, in quanto la nostra disciplina, ovviamente, è sempre stata inserita in contesti sociali, economici ed ecologici e non è mai stata in questo senso autonoma: il che è ancora più evidente con la crisi climatica in corso, che sottolinea come l’architettura non possa considerarsi indipendente dall’uso e dalla scarsità di risorse.

Oggi, nello svolgimento dei programmi d’insegnamento dell’ETHZ, l’attenzione data alla questione della sostenibilità è tale che l’autonomia dell’architettura non è nemmeno più una questione, al punto che ora non dobbiamo commettere l’errore opposto e quindi dimenticare la bellezza e la forma, cosa che ripeto spesso ai miei studenti. In un mondo accelerato in cui tutto viene messo in discussione, dobbiamo anche assicurarci che alcuni valori architettonici non vadano perduti.

Quando affermate che la «seconda modernità» richiede una «nuova astrazione» che combini il figurativo e l’oggettivo, il pittorico e l’astratto, il nitido e lo sfocato, il seriale e il situazionale, il fragile e il potente, in architettura come cercate di tradurre questi aggettivi? E come si stabilisce il limite tra questi aspetti?

Penso che questa «nuova astrazione» sia un appello a come esprimerci: l’architettura è sempre una manifestazione del presente. È, per così dire, momentanea, anche se la sua ambizione è quella di perdurare oltre l’oggi. L’architettura comunica ciò che caratterizza un determinato momento storico e credo che il nostro tempo abbia davvero bisogno di un proprio linguaggio. Guardandolo con distacco, astraendomi, mi chiedo quale sia oggi l’espressione più appropriata della contemporaneità.

Tornando alla «seconda modernità» credo che non sia possibile ridurre il suo essere in una definizione univoca; credo anzi sia necessario che essa contenga in sé il suo contrario, in una sorta di dicotomia, come dicevamo in precedenza, che non è solo linguistica o terminologica, bensì fattuale. Del resto, nella razionalità di certe figure può emergere una profonda poeticità: in questo senso mi viene in mente la pittura di Francis Bacon, figurativa ma mai esplicita, che combina tecnica e astrazione, o le opere di Shirana Shahbazi e Taiyo Onorato, artisti di Zurigo con i quali collaboro. L’arte può sempre esprimere certi fenomeni in modo più diretto rispetto all’architettura, avendo quest’ultima pur sempre anche una funzione «di servizio».

Cosa si intende quando si afferma che l’architettura della «seconda modernità» esige oggettivazione e razionalità senza trascurare il soggetto? L’uomo è messo al centro del pensiero per offrirgli qualità spaziali, visive e sensoriali eccezionali, date da un sistema razionale molto chiaro di insieme?

Quello che sto cercando di dire è che un punto di vista impositivo o derivato da un modello probabilmente non è più il modo in cui dovremmo guardare certe situazioni architettoniche. Credo nell’oggettività e nella razionalità, ma la «seconda modernità» include anche il profilo della soggettività: quindi non si tratta di superare né la razionalità, né tantomeno l’oggettività, ma di aggiungere altro. Soggettività implica che siamo tutti situati in determinate posizioni e quando queste generano risposte, anche in architettura, è perché siamo integrati in una determinata prospettiva, in un certo gruppo di persone, in specifici contesti, storici e geografici.

Come architetti, quando ci avviciniamo al progetto, dobbiamo sempre metterci in gioco, senza focalizzarci in modo astratto solo sull’obiettivo, ma tenendo conto delle possibili criticità che possono essere affrontate.

L’astrazione ha il limite di offrire uno sguardo lontano, mentre l’architettura deve riuscire ad abbracciare punti di vista distinti e permettere di dare vita a forme di cooperazione all’interno del progetto stesso.

Un aspetto caratterizzante del vostro progetto per Trevano è rappresentato dalle diverse memorie storiche che si vengono a intrecciare, per essere riportate alla mente (come l’apertura della radura verso la città) e quasi diventare, alla fine, un unicum. Questo ha a che fare con le fictions proprie della «seconda modernità»?

Quella di Trevano è una storia particolare, che parte anche da una cancellazione; penso sia un errore interpretare il nuovo come espressione di una rimozione del passato. A Trevano abbiamo trovato una situazione molto fortunata, perché è molto raro aver a che fare con una realtà del genere, così stratificata e ricca di memoria per molti ticinesi. Attraverso questa esperienza, non solo professionale ma anche umana, i miei collaboratori e io abbiamo compreso quanto Trevano sia importante per le persone che ci vivono, lavorano e vanno a scuola: per loro si tratta di custodire un vero e proprio tesoro.

Ritengo opportuno il riferimento alle fictions proprie della «seconda modernità» perché ricorriamo spesso a narrazioni per spiegare l’architettura; il piano al contrario è talvolta eccessivamente semplificante e non riesce a trasmettere pienamente la complessità di una proposta architettonica. Si pensi ad esempio a quando si deve realizzare una scuola o un ospedale. Il riferimento a un concetto univoco è possibile solo con progetti molto piccoli, quali case unifamiliari o una scuola molto semplice.

Nel progetto di Trevano la narrazione è fantastica e ci sono così tanti strati di memoria che abbiamo voluto unicamente migliorare il carattere di partenza, perduto o nascosto, del luogo. Il tutto sarà completato entro il 2035 e anche questo lungo lasso di tempo risponde all’esigenza di non lavorare semplicemente sulla base di un concetto di tabula rasa e successiva ricostruzione, ma di sovrapporsi agli strati esistenti, recuperando tutto ciò che racconta la storia di questo bellissimo e antico «castello della musica».

Con gli studenti dell’ETHZ hai lavorato per ben tre semestri sul Ticino. Qual è il tuo rapporto didattico? «Il Ticino permanente» è il titolo scelto per conferenze e mostre sul tema, di che cosa si tratta?

Nelle lezioni svolte ho più volte sottolineato come in architettura la questione del tempo sia diventata molto importante: certi momenti si materializzano e in un certo senso l’architettura stessa ha una funzione coreografica rispetto al tempo e ai nostri comportamenti quotidiani. L’architettura in qualche modo è un contenitore dei nostri comportamenti nel tempo, ma anche il modo in cui essa è costruita ha molto a che fare con la comprensione del tempo.

Nell’attività didattica, in particolare, ho evidenziato come i materiali e quindi anche le costruzioni siano legati al tempo nelle loro tre dimensioni: il permanente (indeterminato), il circolare e il temporaneo (determinato). Prendendo come base queste linee temporali abbiamo lavorato con gli studenti a ipotesi progettuali per il Ticino, una realtà molto interessante che penso sia un po’ la Svizzera in scala più piccola. La regione ticinese presenta infatti tutti gli aspetti della Svizzera e delle Alpi: la chiusura, le finanze, l’invecchiamento della società e anche il cambiamento della biodiversità, il riscaldamento globale. In questa scala piccola e condensata tutto avviene più velocemente, con un’ulteriore accelerazione innescata dal tema dell’immigrazione, questione di grande interesse che ha inevitabili risvolti sociali, ma anche architettonici. Nei tre semestri svolti abbiamo approfondito una visione dei diversi fenomeni misurati o individuabili nel territorio ticinese, nelle tre dimensioni temporali sopra citate: temporaneo o determinato, circolare, e infine permanente o indeterminato.

Nel primo semestre il tempo era inteso come evento: analizzando il temporaneo, considerando anche aspetti diversi, ci siamo focalizzati principalmente sugli eventi atmosferici e climatici, cercando di interrogarci su come reagire alle inondazioni, sulle ragioni del riscaldamento dei laghi, su come rispondere alle conseguenze delle nevicate improvvise e troppo abbondanti o agli incendi boschivi, formulando l’ipotesi di un’architettura temporanea in grado di reagire ai suddetti fenomeni.

Il secondo semestre è stato più incentrato sui cambiamenti demografici: si è fatto pertanto riferimento alla dimensione circolare del tempo, ipotizzando una «casa generazionale» costruita con materiali in grado di durare più della costruzione stessa. Questo significa che la costruzione può essere smontata e il materiale riusato nuovamente a seconda delle diverse esigenze di chi la abita. Una riflessione che coinvolge inevitabilmente le diverse età anagrafiche degli abitanti; d’altra parte, la stessa indagine progettuale si è focalizzata anche sulla possibilità di riutilizzare materiali disponibili e di trasformare le strutture esistenti ipotizzando una serie di riconversioni successive: si pensi al parcheggio di Chiasso che abbiamo analizzato per trasformarlo in abitazioni e poi in deposito attrezzi.

Nel terzo e ultimo semestre si è invece approfondito l’aspetto permanente della dimensione temporale, con una particolare attenzione rivolta allo studio dei materiali, pensando soprattutto a quali di essi fossero veramente permanenti e richiedessero poca manutenzione, tenendo altresì conto della loro presenza in loco: inevitabile pensare alla pietra, materiale presente in abbondanza nel Cantone. Sono stati quindi studiati lo scavo e il taglio degli elementi lapidei. Le cave in Ticino, peraltro, presentano condizioni particolari, in quanto legate a un mercato che preferisce utilizzare la pietra come elemento ornamentale o da giardino, piuttosto che come elemento da costruzione, influenzando inevitabilmente l’economia delle cave. C’è un aspetto critico peculiare legato ai cosiddetti materiali di scarto, che occupano molto spazio, sono di difficile sistemazione e rappresentano un costo di gestione elevato, determinando talvolta il blocco di fatto delle cave. Per cercare quindi di dare delle risposte abbiamo analizzato il tipo di materiale estratto, concentrandoci poi su un utilizzo complessivo di questo materiale: non soltanto dunque sull’uso dei blocchi di grandi dimensioni, ma soprattutto sull’impiego degli elementi di piccole dimensioni (o di scarto) come materiali da costruzione, a sostegno di progetti pensati come infrastrutture capaci di accogliere molteplici utilizzi nel tempo.

La tridimensionalità del tempo è dunque la chiave di lettura con cui abbiamo cercato di dare una possibile risposta alle criticità sempre crescenti legate ai fenomeni atmosferici, climatici, demografici, alla scarsità delle materie prime e al loro approvvigionamento. È stata organizzata anche una mostra intitolata Anatomy of Change. Ticino Trilogy (https://www.i2a.ch/mostra-anatomy-of-change-ticino-trilogy), nella quale gli studenti hanno esposto i loro progetti e li hanno discussi con la popolazione locale.

Come già evidenziato in precedenza, la sola forma con pretesa di autonomia in architettura non è più difendibile ma, come nell’arte, si cercano nuove letture della realtà esistente per coglierne le diversità e specificità senza le quali l’opera non ha significato. Questo numero di Archi tratta la riqualificazione di certi spazi interstiziali esistenti in molte delle nostre città e mostra come, attraverso interventi mirati, si riesca a ricucire, dare nuove letture e portare qualità all’insieme. Nei lavori del vostro studio quale è l’approccio adottato?

È chiaro che l’idea di un oggetto architettonico che si erge «in modo autonomo» nel paesaggio è ormai obsoleta da tempo. La singola casa si trova al centro di un contesto culturale, sociale ed ecologico e la qualità del progetto è decisamente caratterizzata dal modo in cui lo affronta. A Trevano, il parco storico è molto esteso e la nostra strategia è stata quella di sigillare il meno possibile il terreno, in modo da preservare la continuità culturale ed ecologica. Anche la grande densificazione che si sta verificando a Zurigo può essere positiva solo se lo spazio esterno è pianificato con cura. I cosiddetti «spazi interstiziali» sono di solito molto più stretti e vengono spesso percepiti come spazi residuali. Ma anche la salvaguardia di un vecchio albero può dare un contributo decisivo alla qualità del progetto. L’ombra, il microclima, le piante e gli animali fanno quindi parte del progetto architettonico.

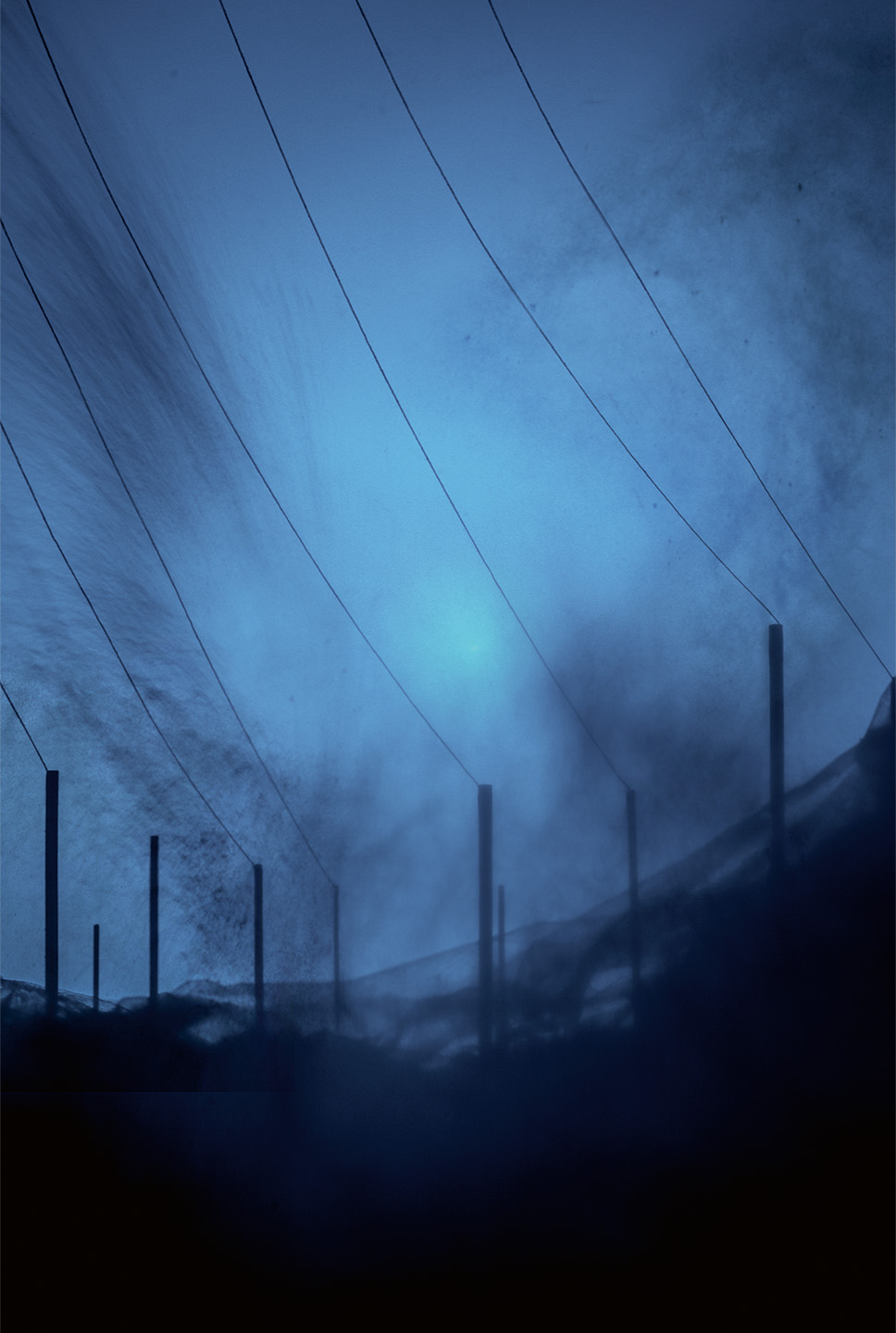

Le visualizzazioni sono state realizzate in collaborazione con l’artista Taiyo Onorato. Gli studenti hanno rappresentato come cambia la percezione degli elementi naturali in tempi di catastrofe climatica