Antonio Citterio e la Svizzera

Riflessioni sul design a nord e sud delle Alpi

Antonio Citterio, nato a Meda nel 1950, è uno dei designer italiani più conosciuti. Oltre alla progettazione architettonica – dal 2’000 portata avanti in società con Patricia Viel – Citterio ha infatti disegnato molti successi del design made in Italy, a cominciare dal divano Sity per B&B Italia (1986, Premio Compasso d’Oro 1987) e dal mobile contenitore Mobil per Kartell (1993, Compasso d’Oro 1994). Ormai da tanti anni ha anche un rapporto lavorativo con la Svizzera, grazie alla collaborazione con l’azienda Vitra – per cui ha realizzato edifici industriali e prodotti – e a diversi anni d’insegnamento all’Accademia di architettura di Mendrisio.

Da non dimenticare è inoltre il concorso vinto nel 2013 a Chiasso per la nuova sede – non ancora costruita – della Scuola d’arti e mestieri della sartoria e della Scuola superiore di tecnica dell’abbigliamento e della moda. A partire da queste esperienze, lo abbiamo intervistato per ragionare sul rapporto tra Italia e Svizzera nel campo del design, cercando differenze, affinità e contaminazioni.

Gabriele Neri: È possibile parlare di una specificità svizzera nel campo del design contemporaneo?

Antonio Citterio: Anni fa, in modo semplificato, si parlava di creatività italiana e tecnologia svizzero-tedesca. Questa idea è legata agli anni Ottanta e Novanta; oggi è falsa e superata. Non è la verità. Ma è chiaro che ci sono delle realtà di fatto: ad esempio il settore manifatturiero svizzero-tedesco è diverso da quello italiano. Tuttavia posso dire anche che i più bravi falegnami che conosco sono svizzeri! Siamo pieni di stereotipi. La grande lucidità svizzera si vede nel mondo delle università e anche in quello delle SUPSI, o nel progetto della Scuola di moda che ho vinto a Chiasso, in cui è previsto un connubio tra creatività e lavoro. È un modello straordinario, che lega il progetto all’esecuzione; e anche da questo dipende una visione della precisione che si avvicina molto al mio pensiero. Ma se parliamo nello specifico di design, è difficile considerare la Svizzera in maniera slegata dal resto dell’Europa. Mentre nell’architettura c’è una differenza molto evidente nella qualità costruttiva, nel design è piuttosto una questione di soggetti singoli. Per me, ad esempio, è straordinario lavorare in Svizzera perché lo faccio con Rolf Fehlbaum (chairman emeritus di Vitra), che è un personaggio europeo, non soltanto svizzero. La differenza perciò è determinata soprattutto da con chi lavori.

Quali peculiarità ha trovato lavorando con Vitra, rispetto all’Italia?

Le caratteristiche del contesto svizzero-tedesco si vedono ad esempio nel modo in cui viene impostato il progetto. Quando ho iniziato a lavorare per Vitra mi chiedevo: come mai ci sono cosi tante persone presenti in una riunione? Dopo alcuni anni ho capito che ciò era alla base di un processo assolutamente positivo, perché il fatto di coinvolgere tante persone fin dall’inizio, fa sì che i tempi del progetto all’inizio sembrino più lunghi, ma poi – improvvisamente – il processo diventa velocissimo. La macchina gira perché il progetto ha avuto l’attenzione di tutte le parti coinvolte. In Italia è diverso, forse perché in certi settori non ci sono mai state delle industrie vere e proprie. Abbiamo invece avuto una grande tradizione artigianale e una mentalità artigianale che si è mantenuta tale, molto spesso, anche dopo il passaggio al modello industriale: una mentalità per cui le due persone che decidono e fanno sono l’architetto/designer e l’imprenditore.

Anche nel caso di Vitra è però molto forte la figura del committente.

Sì, devo dire che anche Rolf Fehlbaum ha mantenuto questo modello, in cui sono lui e il progettista a decidere. Il design è così una relazione tra due persone, nella quale la creatività non è legata soltanto al marketing. Il marketing vede quello che è successo prima, fa un’analisi sul passato, e non sul futuro: non ha la lucidità di capire quello che succederà domani. È solo la creatività che ha una visione…Da questa prospettiva, il mondo del design creativo mantiene ancora questa grande quota di rischio, che è parte integrante del lavoro di un imprenditore. In questo dialogo a due si può dire che c’è una madre e un padre del progetto, che a volte si scambiano i ruoli: a volte sono io a diventare imprenditore e viceversa.

Che cosa c’è alla base del suo metodo di progettazione?

Il mio modo di lavorare è molto legato a un concetto industriale e ad aspetti come la logistica, temi da cui molti altri designer non sono attratti. Io invece sono interessato a 360 gradi sul prodotto perché non penso solo a disegnarlo. E infatti, ad esempio, nel caso dell’azienda B&B, con cui lavoro da decenni, sono anche dentro il consiglio di amministrazione, proprio perché mi interessa il sistema in un senso più allargato. Oggi non puoi pensare al prodotto senza badare alla sua distribuzione e comunicazione.

Può farci un esempio concreto?

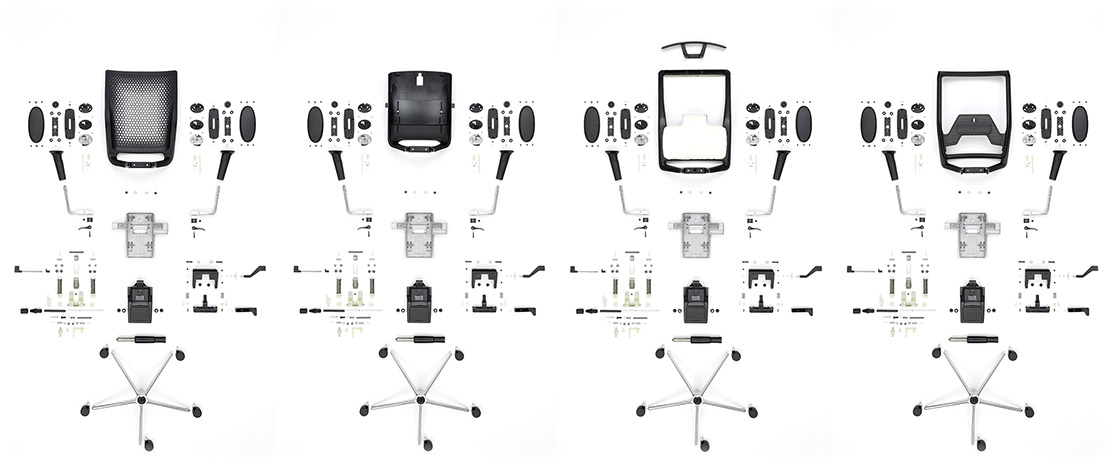

Un esempio paradigmatico è il progetto della ID Chair fatta per Vitra, che parte da una visione industriale: come fa vedere questa immagine, è paragonabile a una macchina con un motore, figlia di un know-how svizzero-tedesco. Infatti, se devo fare una sedia d’ufficio, uno dei primi problemi è stabilire quanti pezzi posso produrre. Se posso realizzarne sopra una certa quantità allora riuscirò a investire in robotistica o sulla duplicazione degli stampi, e perciò potrò ad esempio stampare non solo una struttura per volta ma due strutture. Poiché il tempo-macchina ha un costo elevato, stampando due strutture avrò un costo del 60% invece del 100%... e così via. Se riesco a ridurre i costi riuscirò a mettere il prodotto sul mercato a un prezzo più basso, generando una serie di conseguenze positive, a cominciare dalle vendite. Oggi il rapporto tra design e costo finale è un aspetto fondamentale nel prodotto industriale. Molti pensano invece che questo aspetto sia secondario. Un altro esempio è la sedia visavis, di cui sono stati prodotti credo circa 1’300’000 pezzi, ed è stata uno dei primi progetti studiati pensando al modo di riciclare il prodotto. È composta da tre materiali riciclabili assemblati insieme, senza nulla di incollato: è fatta interamente secondo una logica industriale. Molti pensano al designer come a qualcuno che si occupa di stile, come a uno stilista creativo; invece c’è una complessità più profonda. Un progetto del genere lo fai solo se tu e l’azienda avete ben chiaro che cos’è la strategia industriale. Cos’è il design? È questo tipo di complessità.

Come è nata questa attenzione per una simile complessità?

A vent’anni avevo già aperto il mio studio, prima della laurea. Era più che altro un laboratorio, con un tavolo da disegno piccolo e un grande tavolo da falegname su cui facevo le mie cose, da solo. Poi ho capito che realizzare in prima persona i miei progetti non era l’approccio giusto, perché a volte mi innamoravo del mio modello e non riuscivo a staccarmi dall’oggetto in sé. La mia manualità doveva essere separata, in modo da riuscire ad essere critico sul risultato. Ciò che mi ha lasciato una grande impronta è il fatto di aver cominciato subito a lavorare con le aziende, frequentando il mondo della fabbrica. Così ho cominciato a capire come si tagliava un tessuto per fare un divano, a capire gli sprechi, come si fa il cuoio, la pressofusione e tante altre cose.

Ha parlato di precisione. Come si materializza questo concetto nei suoi progetti?

Molti dei miei progetti sono innanzitutto oggetti di ingegneria. Io non lavoro per espressione ma per sintesi: la mia sintesi. Cerco di prosciugare un pensiero fino in fondo. Non mi interessa fare uno schizzo che vuole essere innovativo dal punto di vista espressivo, come ad esempio faceva la mia amica Zaha Hadid. Io vado avanti seguendo una metodologia: mi interessa questo tipo di approccio, e all’interno di questa «normalità», essere creativo. Creatività nella normalità. Quando faccio una casa, ad esempio, mi interessa di più il senso di appartenenza al contesto nel quale costruisco piuttosto che fare un oggetto strano. Questo è molto chiaro osservando le fabbriche della Vitra che ho costruito in tre distinte fasi, nel 1992, nel 2008 e nel 2012. Non mi interessava fare per forza qualcosa di diverso ogni volta. Ho progettato una fabbrica che costa pochissimo, che è timeless, senza tempo: dopo 25 anni funziona ancora ed è come nuova. Fu pensata come un oggetto industriale, ed è perfetta. Perché avrei dovuto fare qualcosa di diverso?