Raumtheater und Sozialpalast

Die Gegenwart entdeckt die Wohnbauexperimente der letzten 60 Jahre neu. Das Raumschiff ist eine häufige Assoziation; selten wurde sie so weit getrieben wie bei dem Wohnkomplex «Walden 7», den Ricardo Bofill und seine Mitarbeiter 1975 in Barcelona erstellten.

Am besten beginnt man mit dem Blick von oben. Aus hundert Metern Höhe erscheint die Gebäudemasse wie eine gewaltige vertikale Kasbah mit fünf Innenhöfen. Dieses Luftbild ist auch ohne Hubschrauber zu haben, denn direkt neben dem Wohnhochhaus aus den 1970er-Jahren ragt ein ehemaliger Industrieturm auf, der heute als Restaurant dient. In der Ferne jenseits der Vorortlandschaften blinkt das Mittelmeer, und links unten liegt das Büro Taller de Arquitectura von Ricardo Bofill in den Betonzylindern einer alten Zementfabrik.

Entspannt suggestiver Komplex

Unten auf der Strasse geben die Glasfenster der hohen Eingangstüren zunächst nur wenig vom Raumspektakel im Innern preis. Doch die Begehung der fünf Innenhöfe und der Laubengalerien, die die 446 Wohnungen über ein komplexes Erschliessungssystem vernetzen, entwickelt sich wie die Szenografie eines Kinofilms – möglicherweise unter der Regie von Orson Welles.1

Im offenen Erdgeschoss meint man für wenige Augenblicke, ein gotisches Kirchenschiff zu betreten. Lichtstrahlen, in denen Staubpartikel auf frisch gewischte Kacheln rieseln, dringen bis zum Boden durch. An den abgeschalteten Wasserspielen vorbei weckt ein Spaziergang durch die engen Treppenläufe und dramatischen Lichtwechsel eine hypnotische Faszination, verstärkt durch das Terrakottarot und Türkisblau der Wände. Die Suggestionskraft ist stark genug, um den Besucher mit dem Gedanken zu verführen, in die Gegenwelt eines wachsenden Organismus einzutauchen.

Im Gegensatz dazu erzählen die Obergeschosse und Gemeinschaftsräume von der entspannten Aneignung der Bewohner – sei es die Tischtennisplatte gegenüber der Briefkastenwand im Erdgeschoss, Blumentöpfe und Wäscheständer in den Balkonbuchten oder der weiss gekachelte Zugang zur Parkgarage, der umlaufend mit Gedichten von José Agustín Goytisolo (1928–1999) beschrieben ist, einem der bedeutendsten katalanischen Dichter, Freund Ricardo Bofills und enger Mitarbeiter des Büros.

«Walden 7, das ist kein Gebäude, sondern eine Lebenseinstellung», erklärt die Architektin und Komponistin Anna Bofill, Schwester von Ricardo, die eine Maisonettewohnung am Südostrand des Gebäudes mit Blick zum Meer bewohnt.2 Die Anspielung auf die Gesellschaftsutopien Henry David Thoreaus und Burrhus Frederic Skinners war in der Planungs- und Realisierungszeit zwischen 1970 und 1975 Programm.

Ausgehend von der Hypothese, dass gebauter Raum soziale Verhältnisse direkt beeinflusst, hat Ricardo Bofill in seiner Autobiografie «Architecture d’un Homme» (1978) Walden 7 als ein Avantgardeprojekt bezeichnet, das als psychologisches Experiment Bewusstsein und Lebensweise der Bewohner verändern sollte.3 Zugleich ist das Projekt als Gegenthese zum modernistischen Wohnungsbau der Nachkriegsmoderne und zur Gesellschaft der Franco-Diktatur zu verstehen.

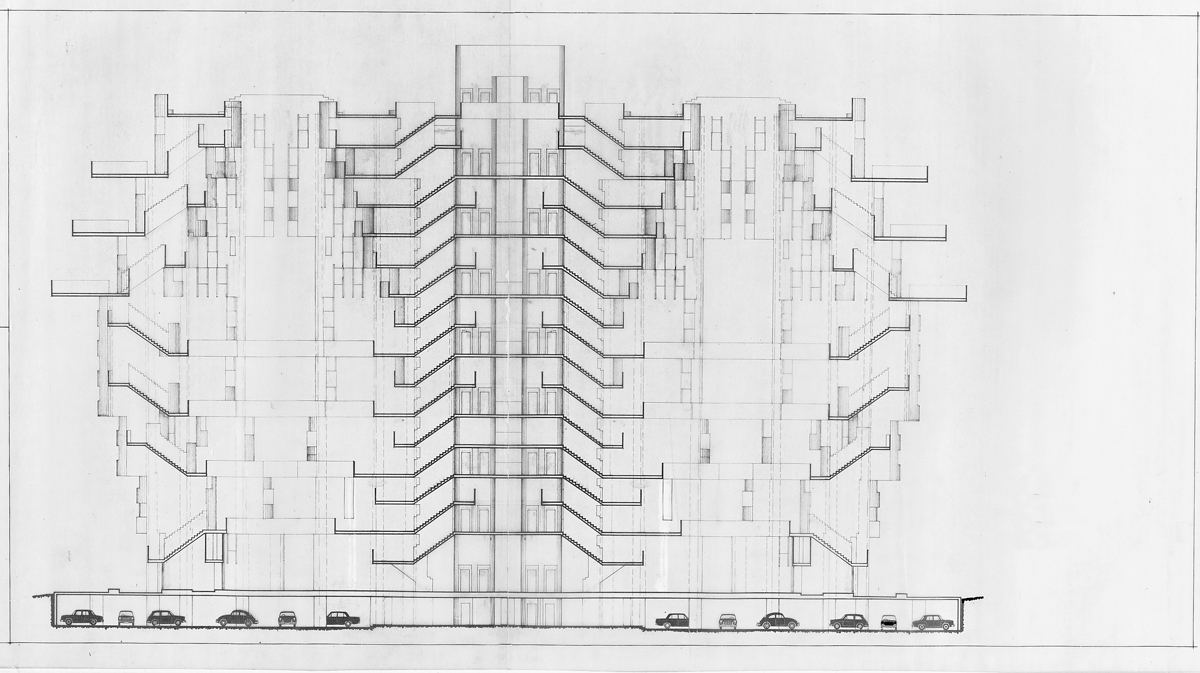

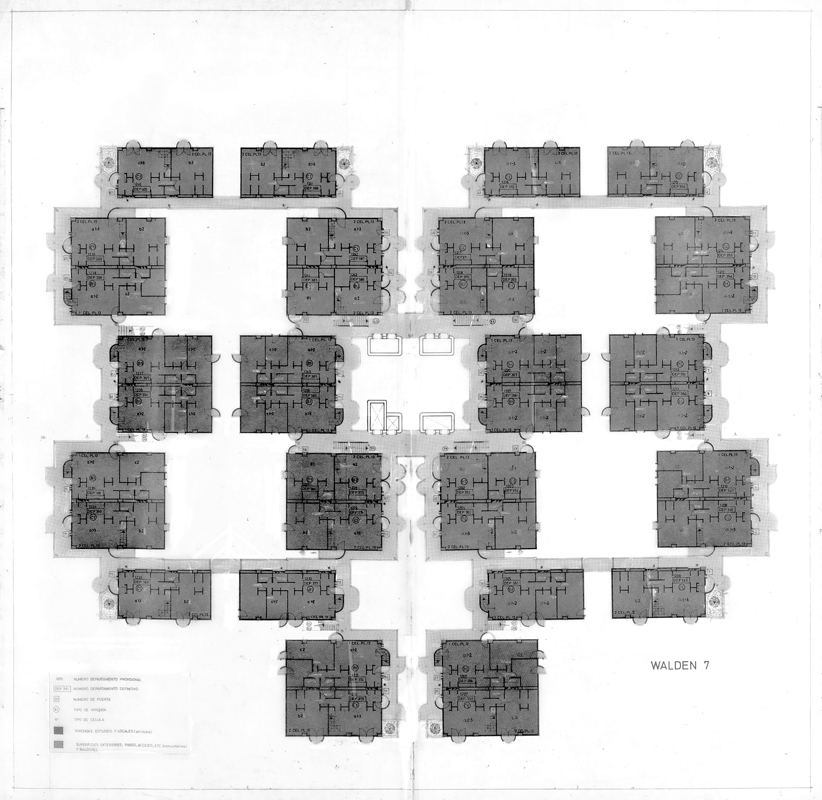

Die hygienistische Forderung nach Transparenz, Licht, Luft und Sonne verwandelt sich im heissen Spanien in ein verschachteltes und schattiges Labyrinth, das Wohnungseinheiten von 30 m2 zu Clustern unterschiedlicher Grösse addiert und entlang diagonaler Achsen im Raum verschiebt. Eine Kreuzung aus Raumtheater und Sozialpalast hatten die Mitarbeiter von Taller de Arquitectura im Sinn, mit dem Ziel, die Kleinfamilie aufzubrechen und stattdessen «selbstständige Individuen» und die Mikrogesellschaft der Bewohner direkt zueinander in Bezug zu setzen.

Urbane Gegenwelten

Mehrere Projekte gingen dem Experiment voraus – etwa das Sozialwohnungsbauquartier Barri Gaudí in Reus (erster Bauabschnitt 1966–1968) oder die ungebaut gebliebene Raumstadt für Madrid (La Ciudad en el Espacio, 1968–1970), deren 1500 Wohnungen als evolutionäres System in Selbstbauweise wachsen sollte. Doch keiner der realisierten Vorläufer reizte die damaligen Grenzen des Mach- und Zumutbaren so aus wie Walden 7. Ein in sich geschlossenes Universum, das sich entschieden von der urbanen Aussenwelt abgrenzt, diese als irreal erscheinen lassen will und in dem die Bewohner mit möglichst wenig Mobiliar und Gegenständen sich in halbdunklen Raumzellen «mit sich selbst konfrontieren» sollten.4

Im Grundriss wurde diese Vorgabe insofern umgesetzt, als die Raumeinheiten in etwa gleich gross waren und kein Wohnzimmer in den Mittelpunkt rückten. Stattdessen gruppierte sich ein Raumplan en miniature um ein teppichbelegtes «Conversation-pit»: Auf der einen Seite steht ein Bett, auf der anderen ein Tisch, den eine Leinwand von der dahinter in den Boden eingelassenen Badewanne abtrennt. Sodass «Gäste hier Dias projizieren können, während man ein Bad nimmt». Dies schlug der britische Architekturkritiker Geoffrey Broadbent 1975 in «Architectural Design» vor und umschrieb damit die Bandbreite des freizügigen Lebensexperiments.

Utopie und Realität

Wie weit die Gesellschaftsutopie gehen sollte, zeigt sich ebenfalls am ursprünglichen Vorhaben, hier keine Wohnungen, sondern Anteile am Raumvolumen zu verkaufen, womit jeder Käufer auch Miteigentümer der Gemeinschaftsräume geworden wäre. Dies erwies sich als genauso wenig durchführbar wie die zunächst anvisierten Gemeinschaftsküchen. Realisierbar wurde das Projekt schliesslich durch die Finanzierung einer katalanischen Bank und den Verkauf von Wohnungen durch subventionierte Eigentümerkredite. Doch das Experiment hatte seinen Preis: Die Bewohner waren bald mit Bauschäden konfrontiert, mussten sich mit Rissen im Fussboden, Wasserschäden und herabfallenden Kacheln arrangieren, die jahrelang von Netzen über den Innenhöfen und entlang der Passerellen aufgefangen wurden.

Im Oktober 1988 beschrieb der Kritiker Manfred Sack das Projekt in der Bauwelt als Albtraum einer monumentalen Bauruine. Ein Jahr später ging es nach der Insolvenz des Bauunternehmers in den Besitz der Gemeinde Sant Just Desvern über. Diese übergab die Sanierung einer Public-Private-Partnership-Gesellschaft, löste durch einen Quartierentwicklungsplan die Inselsituation im Industriegebiet auf und bettete Walden 7 in ein neues Wohnquartier ein. Die ursprüngliche Kachelfassade wurde durch farbigen Putz ersetzt, und einige Wohnungen erhielten auf Wunsch der Eigentümer zusätzliche Fenster, von aussen durch vertikale Ziegelmauerwerkstreifen an den Fassadenrhythmus angepasst. Die mit Mauerwerk ausgefachte Pfosten-Riegel-Konstruktion aus Stahlbeton war für solche Umbauten flexibel genug.

Nach zwanzig Jahren kontinuierlicher Aufwertung von Wohnkomfort und Immobilienpreisen hat Walden 7 inzwischen seinen festen Platz in der Baugeschichte Barcelonas und als Wohnort der urbanen Eliten der Stadt. Vertreter der lokalen Politik- und Kulturszene schätzen das Architekturexperiment genauso wie die Kombination aus Zusammenleben und individuellem Lebensstil. Was bleibt, ist die Erinnerung an ein kollektives Experiment, das als Utopie im modernen Sinn neue Gesellschaftsformen ausprobieren wollte und dessen Wohnqualität sich am flexiblen Grundriss und der Gestalt der Zwischen- und Zugangsräume ausmachen lässt – auch wenn der Glaube der Moderne, allein durch gebaute Formen «Gesellschaft» prägen zu können, hier an genauso harte Grenzen prallte wie bei den Avantgarden der 1920er-Jahre.

Der Artikel erschien erstmals im Baumeister Nr. 4 (2014), S. 74–83.

Anmerkungen

- Die Affinität der Mitglieder von Taller de Arquitectura zum Avantgardekino und zu Orson Welles im Besonderen zeigt sich auch anhand der Projektnamen vorhergehender Bauten, z. B. «Xanadu» (La Manzanera, 1966–1968) oder «Kafka’s Castle» (Sitges, 1966–1968).

- Gespräch mit der Autorin im Oktober 2011.

- Ricardo Bofill: Architecture d’un homme, Paris: Arthaud, S. 56–58.

- A. a. O, S. 56 und 63.

Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura

Der radikale Eklektizismus der Postmoderne erreichte in Frankreich auch den sozialen Wohnungsbau. Am bekanntesten sind die Projekte des katalanischen Architekten Ricardo Bofill. Seine neoklassizistischen Wohnanlagen wie die kilometerlange Platzfolge «Antigone» (1977–1999) in Montpellier orientierten sich am Royal Crescent von Bath oder an den Palladio-Bauten für Vicenza, waren jedoch aus vorfabrizierten Betonfertigteilen errichtet. Der soziale Wohnungsbau in Form von Barockplätzen, Renaissancekirchen oder klassizistischen Schlossfassaden verband den Namen Bofill mit jener Postmoderne, die im zeitgenössischen Diskurs der kritischen Theorie und der Frankfurter Schule als ästhetisches Äquivalent einer neokonservativen Wende galt und mit ihr gleichgesetzt wurde.

30 Jahre später interessieren die Projekte nicht nur wegen ihrer ikonenhaften Bildlichkeit, sondern auch aufgrund des hohen Anspruchs von Ricardo Bofill und seinen Mitarbeitern: erstens, durch Kooperation mit Bauindustrie und Stadtpolitik im territorialen Massstab der Agglomerationen des 20. Jahrhunderts zu bauen; zweitens, Gesellschaft durch architektonisch anspruchsvollen Wohnungsbau zu prägen; und, drittens, eine Avantgardeposition im internationalen Architekturdiskurs einzunehmen. Dieser dreifache Anspruch ist auch deshalb bemerkenswert, weil diese Dinge im Lauf des Konjunktureinbruchs der 1970er-Jahre für Architekten zunehmend zu gegenseitigen Ausschlusskriterien wurden.

In der Auftragslage der Gegenwart erscheint dieser im Grund zutiefst moderne Anspruch kaum verständlich. Er erklärt sich beim Blick auf die Vorgeschichte des Büros. Ricardo Bofill, Jahrgang 1939, stammte aus der Familie eines wohlhabenden Architekten und Bauunternehmers aus dem barcelonesischen Grossbürgertum; sein Vater Emilio schloss sich 1930 der katalanischen CIAM-Gruppierung GATCPAC an, verlor nach dem Sieg Francos im Bürgerkrieg 1939 seine Architektenlizenz und war seitdem als Bauunternehmer weiter tätig. Dieses Know-how der familiären Herkunft ermöglichte dem Sohn Ricardo, ab 1962 Geschosswohnbauten in der Innenstadt von Barcelona zu realisieren.

Ab 1964 begann die Arbeit an einem Arbeiterquartier in der katalanischen Stadt Reus sowie an einer Reihe experimenteller Ferienappartements (u. a. «Kafka’s Castle» in Sitges oder «Xanadu» in Calpe, beide ca. 1966–1968). Das Angebot und die Erfüllung solcher Bauaufgaben brachten die Mitarbeiter von Taller de Arquitectura in den frühen 1970er-Jahren dazu, einer Reihe neohistoristischer Megastrukturen zu entwickeln, die als städtebauliche Enklaven mit öffentlichen Einrichtungen, Läden und Schulen weitgehend autonom funktionieren sollten. Zugleich waren diese fantastischen Wohnmonumente als Landmarken für die Peripherien von Paris und Barcelona konzipiert und sollten ihren Bewohnern eine soziale und räumliche Gegenwelt zu Arbeitsalltag und erlebnisarmer Stadtlandschaft bieten. Nur eines dieser Projekte wurde jedoch realisiert, und zwar deshalb, weil es finanziell wie eine private Baugruppe aufgestellt war: das Wohnhochhaus Walden 7.

Entscheidend für die Entwicklung dieser Megastrukturen und ihrer Kreuzung aus Strukturalismus und Postmoderne war die transdisziplinäre Arbeitsweise des Büros, in dem neben Architekten Mathematiker, Dichter, Schauspieler und Soziologen mitarbeiteten – darunter Ricardos Schwester, die Stadttheoretikerin und Komponistin Anna Bofill, der katalanische Dichter José Agustin Goytisolo und der Archäologe und Schauspieler Manuel Núñez Yanowsky. Mit dem Ausscheiden dieser Persönlichkeiten ab 1978 verwandelte sich das «Atelier» (Taller) immer stärker in das Büro des Stararchitekten Bofill.

Doch auch wenn zum Zeitpunkt der neoklassizistischen Phase von Taller de Arquitectura viele wichtige Büromitglieder nicht mehr mit von der Partie waren, ging es hier, wenn auch bedingt, immer noch darum, die Gesellschaft verändern zu wollen. Nur hatten sich inzwischen die architektonischen Mittel und Ziele – und damit das Verständnis dessen, was «Gesellschaft verändern» bedeuten kann – an den Kontext einer postindustriellen Gesellschaft angepasst. Anfang der 1980er-Jahre, kurz nach der Ersten Architekturbiennale in Venedig, bedeutete dieses «Verändern» für Ricardo Bofill nun in erster Linie, die Sehnsucht nach Authentizität und Identität zu stillen und gleichzeitig ein rentables Immobilienprojekt zu realisieren. Die postindustrielle Gesellschaft brauchte keine neuen Grundrisserfindungen mehr und fragte auch nicht nach einer Gleichberechtigung von Peripherie und Innenstadt; stattdessen entwickelte sich die Inszenierung eines erlebnisreichen Stadtraums zur Trumpfkarte im Wettbewerb der globalisierter Innenstädte.