«Da ist nichts museal»

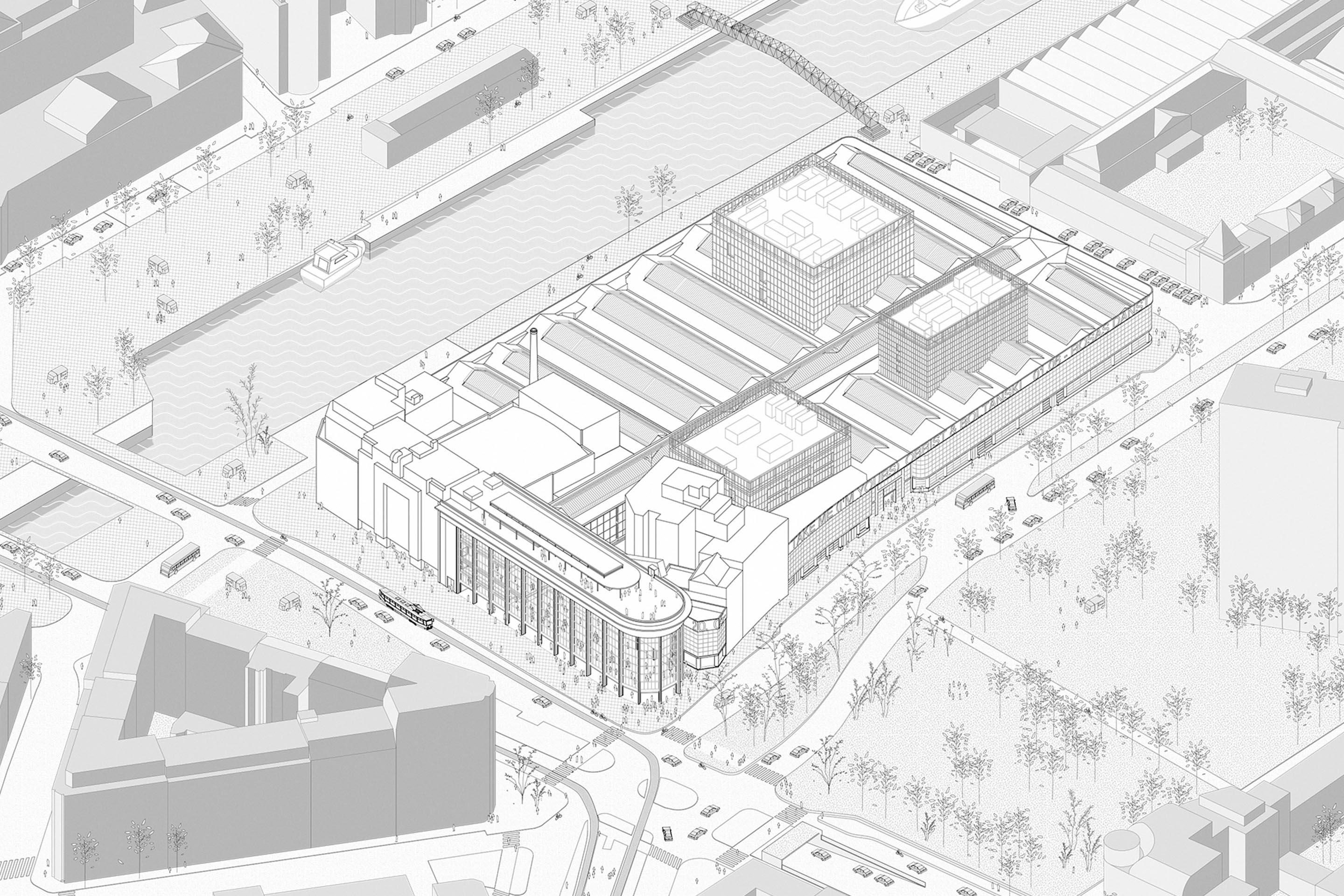

Die einstige Citroën-Niederlassung in Brüssel wird zum Kunstmuseum «KANAL-Centre Pompidou» umgebaut. Wir sprachen mit der Co-Entwerferin An Fonteyne über Museumsbesucher auf Autorampen und die Faszination eines Bauwerks, das nach dem Mass des Autos entworfen wurde.

Frau Fonteyne, wenn wir über das zukünftige Museum KANAL sprechen, von welchem Gebäude reden wir da eigentlich?

An Fonteyne: Wenn man – selbst heute noch – irgendjemanden in Brüssel fragen würde, wo das Citroën-Autohaus ist, dann würde jeder an dieses Gebäude denken. Für viele Brüsseler, insbesondere für Architekten, ist der Bau schon immer ein Faszinosum gewesen. Er ist einfach riesig. Und bis 2017, als der Architekturwettbewerb für den Entwurf des Museums ausgeschrieben wurde, war er tatsächlich ein Autohaus. Erst dann verliessen die Autos den Bau.

Das Gebäude war eine sehr spezielle Verquickung von Autoproduktionsstätte und Autoverkaufsraum. Wie funktionierte das ursprünglich?

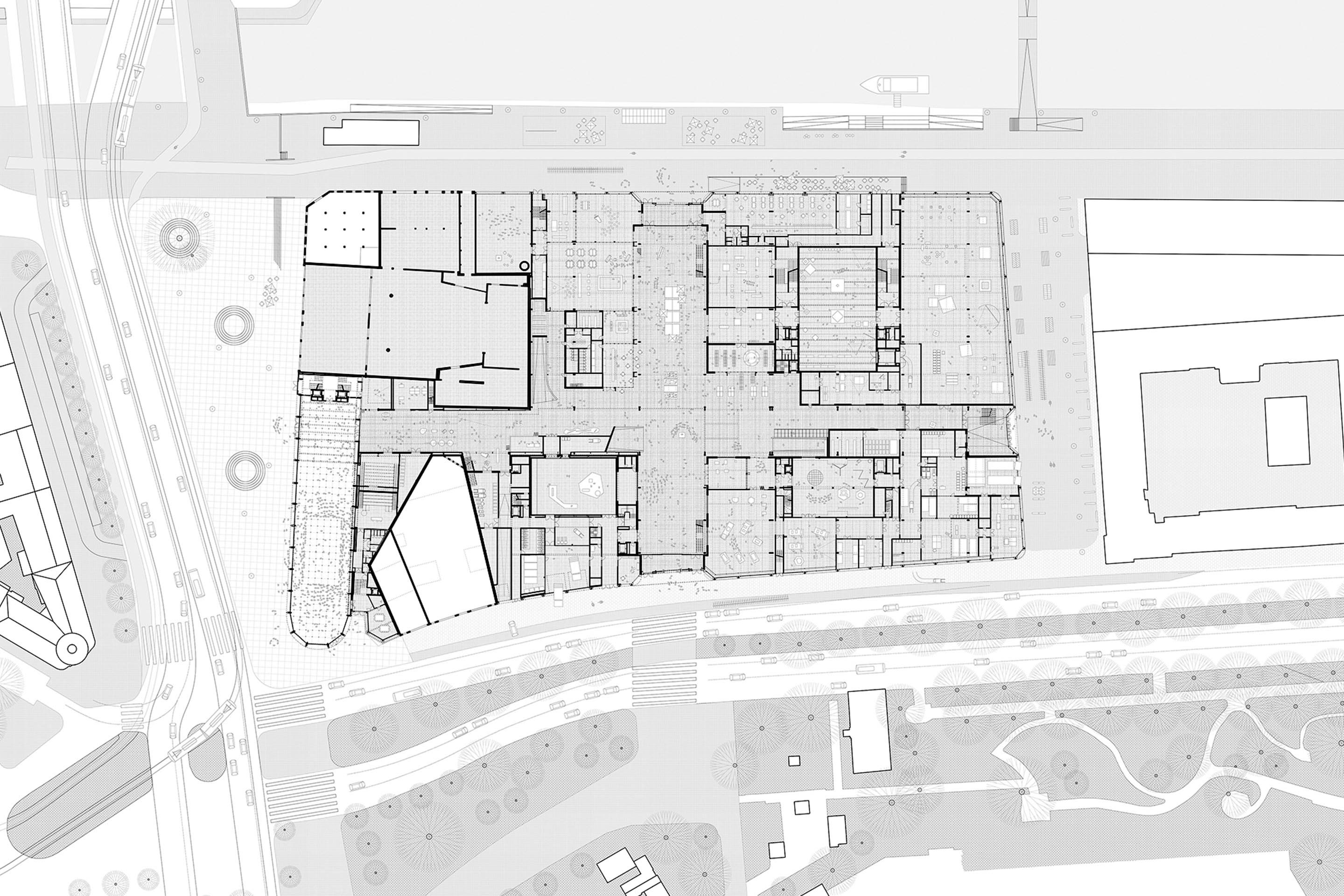

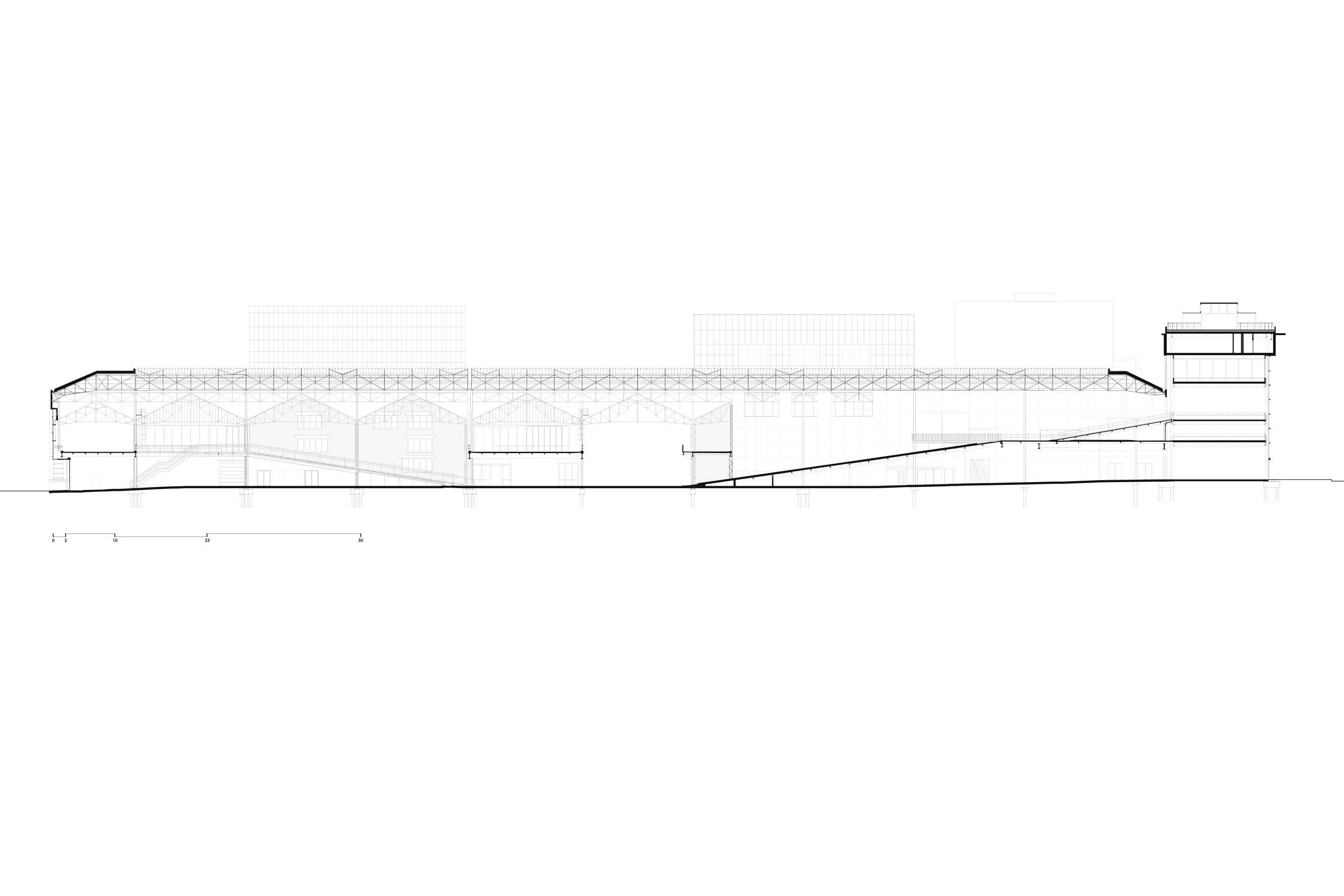

Der Verkaufsraum liegt an der Hauptstrasse und war ein vom Strassenniveau bis zum Dach komplett offener Raum. 20 m hoch und 75 m lang, also ziemlich gross. Auf alten Zeichnungen erkennt man, dass die unteren Öffnungen Guillotine-Fenster waren: Ich stelle mir vor, dass man ein Auto kaufen, sich hineinsetzen und einfach hinausfahren konnte. Wer hingegen sein Auto hier reparieren liess, konnte sich während der Wartezeit die Haare schneiden oder einen guten Kaffee servieren lassen. Es war eine «station-service» mit einem hohen Niveau an Eleganz – zu Beginn, in den 1930er-Jahren. Dahinter lag der riesige Produktionsbereich. Der zeichnet sich aussen durch eine modernistische Stromlinienfassade aus, ist im Innern aber eher ein Fabrikbau wie aus dem 19. Jahrhundert: unzählige kleine Metallteile, die zusammen ein überwältigendes Ganzes bilden. Einer der vielen Mythen des Bauwerks ist, dass es in nur sechs Wochen fertiggestellt wurde …

… fast so schnell wie die «Tin Lizzie» von Ford!

Wirklich schön ist, wie die zentrale Achse oder das Rückgrat, das den Verkaufsraum mit den Produktionshallen und Werkstätten verbindet, eine 200 m lange Firstlinie im Dach ausbildet, und die anderen Dächer sind quer dazu angeordnet, wodurch der Bau eine kirchenähnliche Atmosphäre bekommt. Allerdings eine Kirche mit einer Grundfläche von 20 000 m².

Das Interview im englischen Original finden Sie hier: «You just flow about».

Haben Sie im Wettbewerb von Anfang an mit Sergison Bates und EM2N zusammengearbeitet?

Ja. Der Wettbewerb wurde Anfang 2017 ausgeschrieben und war das erste grosse Vorhaben der Brüsseler Regierung seit Langem. Ein solcher Massstab, zumal für Kultur: Die gab es zuvor nie. Ungefähr 100 Teams nahmen in der ersten Wettbewerbsstufe teil, aus denen für die zweite sieben ausgewählt wurden, von denen viele einen engen Bezug zum Ort oder zur Stadt hatten. Fast alle Teilnehmergruppen bestanden aus lokalen Architekten in Zusammenarbeit mit anderen. Wir überlegten, mit wem wir uns zusammentun könnten, und ich hatte Daniel Niggli von EM2N in Zürich im Rahmen meiner Bewerbung auf die Professur an der ETH kennengelernt und das Toni-Areal angeschaut, das eine ähnliche Grösse hat. Und mit Sergison Bates haben wir schon oft zusammengearbeitet.

Wir haben dann immer von Brüssel aus gearbeitet, schon im Wettbewerb. Als wir den Wettbewerb gewannen, beschlossen wir, unser Büro in dem Gebäude selbst einzurichten, und haben dort die ersten beiden Jahre gearbeitet, was wirklich schön war. 2018/19 wurden der Verkaufsraum und die Produktionshallen ein Jahr lang für das Publikum unter dem Namen «KANAL Brut» geöffnet, um die Räume als Museum zu testen. Unser Büro und das unseres Auftraggebers waren im ehemaligen Bürotrakt von Citroën. Also konnten wir immer ins Gebäude gehen, ein Gefühl dafür bekommen und Details studieren. Das war eine sehr eindrucksvolle Erfahrung. Tatsächlich habe ich diese Herangehensweise in direktem Kontakt mit dem Bau später für ein Seminar an der ETH übernommen.

Haben Sie da gespürt, dass der Raum für Autos entworfen wurde?

Oh ja, total.

Was für eine Position haben Sie als Entwerfer gegenüber diesem faszinierenden, aber auch dinosaurierhaften Gebäude eingenommen?

Wir haben zunächst beschlossen, uns auf das zu verlassen, was da ist. Wenn man die ersten Skizzen des Gebäudes, so wie André Citroën es sich vorstellte, ansieht, fallen einem die hochidealisierten Perspektiven auf, die den Verkaufsraum in direktem Zusammenhang mit den Produktionshallen dahinter zeigen. Eigentlich aber standen andere Bauten dazwischen. Aber uns sprach diese Idee eines Ausstellungsraums mit der notwendigen Infrastruktur dahinter sofort an. Als entwerferische Position entschieden wir, dem einstigen Verkaufsraum die Hauptrolle einer symbolhaften Architektur zu überlassen und keine weitere ikonische Architektur oder Volumen hinzuzufügen. Zukünftig wird der einstige Verkaufsraum als symbolischer Magnet funktionieren, der die Leute in den Komplex hineinzieht. Wir haben Zwischenböden entfernt, die in den 1950er-Jahren eingezogen worden waren, und einen Raum geschaffen, für den keine feste Nutzung vorgesehen ist, eher eine Art überdachter Platz. Wo einst die Autos hinausrollten, kann zukünftig das Publikum hineinströmen, ohne auch nur eine Tür zu berühren, um die Schwelle so niedrig wie möglich zu machen.

Wie sehen Sie das Verhältnis des Gebäudes zu seiner Umgebung?

Die Gegend um das Gebäude herum ist in Brüssel bekannt als das «Croissant pauvre»: Stadtviertel mit sehr niedrigem Einkommen und grosser Dichte. Das bringt eine hohe Verantwortung mit sich. Also haben wir viel Zeit darauf verwendet, zu sehen, wie das Bauwerk sich mit seiner unmittelbaren Nachbarschaft vertragen könnte. Und tatsächlich kann der Bau eigentlich sehr gut darauf reagieren: Wir entschieden uns, die klare Grundstruktur der beiden sich kreuzenden Achsen zu behalten, und auch die Rampen, über die man in die oberen Geschosse gehen kann – Rampen, die natürlich für Autos entworfen wurden, die deswegen aber sehr grosszügig bemessen sind und den Leuten die Entscheidung abnehmen, ob sie eine Treppe nehmen sollen – man kann einfach so hindurchströmen.

Das hat während der Öffnung als «KANAL Brut» gut funktioniert. Kinder rennen mit Begeisterung hinauf und hinunter, da ist nichts empfindlich, nichts museal. Zugleich haben wir auch weniger einsehbare Routen vorgesehen, vertikale Abkürzungen für Leute, die lieber im Hintergrund bleiben wollen, zurückgezogenere Räume. Am wichtigsten war uns, dass KANAL ein öffentlicher Innenraum bleiben sollte, mit einem Museum als Kern. Wir achteten sehr darauf, dass man sich hier als Passant willkommen fühlt und bleiben kann, so lange man will, und dass man nicht gleich beim Betreten eine Eintrittskarte kaufen muss. Grosse Teile des Gebäudes werden tatsächlich kostenlos zugänglich bleiben. Uns lag daran, der Kunst Zugänglichkeit und Präsenz zu geben.

Aber die Klimatisierung für ein Museum erfordert doch Eingriffe?

Ja, natürlich. Wenn man aber das gesamte Museum klimatisierbar machen würde, wäre es sehr schwierig, die Fassaden und deren Leichtigkeit zu erhalten. Daher entschieden wir, drei neue Raumvolumina aus Backstein in die bestehende Struktur zu stellen, die klimatisiert sein werden: eins für die Kunst, eins für das CIVA-Architekturmuseum, eins für die Verwaltung – und ein viertes in dem Block ist unser Nachbar, das bestehende Kaaitheater. Die Aussenhaut der alles zusammenfassenden Produktionshallen allerdings, das entschieden wir gemeinsam mit dem Auftraggeber, wird klimatisch ertüchtigt, aber wir lassen Schwankungen zwischen etwa 16 °C im Winter und 28 °C im Sommer zu. Das ist nicht der Komfort, den man von einem Museum erwartet. Das Dach wird isoliert, und die Glasfassade, ursprünglich mit Einfachverglasung, wird mit Isolierglas versehen. Aber wir wollten diese Weite des Raumes erhalten und die Fähigkeit der Fassade, das Innere mit der Umgebung kommunizieren zu lassen.

Ich finde es absurd, dass die offiziellen Bedingungen für das Ausstellen von Kunstwerken einen auf 21 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit klimatisierten Raum erfordern. Das muss man unbedingt hinterfragen. So etwas kostet viel Geld. Eine solche Klimatisierung fühlt sich wie ein Anachronismus an. Aber man muss solche Bedingungen erfüllen, um Leihgaben anderer Institutionen zu erhalten.

Wird die im KANAL gezeigte Sammlung aus dem Centre Pompidou in Paris kommen?

Zunächst ja. Das Brüsseler Museum und das Centre Pompidou sind eine «collaboration biodégradable» eingegangen, wie sie das nennen: Am Anfang eine sehr enge Zusammenarbeit, aber nach zehn Jahren wird das Centre Pompidou sich zurückziehen, und KANAL wird unabhängig. Dass das Centre Pompidou in Paris jetzt für vier Jahre zur Renovierung geschlossen wird, könnte natürlich Auswirkungen auf Brüssel haben. Es handelt sich aber nicht um eine Dépendance des Centre Pompidou wie beispielsweise in Metz.

Eine Idee, die im Verlauf des Entwurfsprozesses aufkam, ist die Ambition, ein Gebäude zu schaffen, das nie fertiggestellt sein wird. Nicht unfertig und noch fertigzustellen, sondern tatsächlich nie fertig. Eine dauernde Aufforderung an das Publikum, sich mit dem Raum und seinen Oberflächen auseinanderzusetzen.

Das klingt, als wäre es von Renzo Pianos und Richard Rogers’ Bau für das Centre Pompidou inspiriert, dem Beaubourg.

Nun, der Regierung ist daran gelegen, die ganze Gegend um den Kanal, an dem das KANAL liegt, als Ort der Produktion zu reaktivieren. Und für uns war klar, dass das Gebäude ein Ort der Produktion und nicht allein des Konsums werden sollte. Eine unserer zentralen Fragen war, was für eine Art von Austausch zwischen Kunst und Publikum man in einem so grossen Raum etablieren könnte. Das Kulturzentrum «Centquatre» in Paris war in dieser Hinsicht eine Inspiration. Und Anna Viebrock, die deutsche Bühnenbildnerin, die uns im Laufe des Entwurfs beriet, zitierte mal ein Gedicht von John Hejduk, demzufolge ein Haus niemals die Klänge vergisst, die es darin gab. Sie war fasziniert von der Vorstellung, dass man, auch wenn das kein Raum für Autos mehr sein würde, irgendwie immer noch Gefahr liefe, überfahren zu werden, oder dass man aus dem Hintergrund Autos hören würde oder den Klang der Metallverarbeitung – sie meinte, das sollte so bleiben. Uns gefällt diese Idee immer noch.

Die Absenz von Autos wird in dem Gebäude also zukünftig sehr präsent sein, sozusagen.

Natürlich werden die Leute einen Raum durchgehen und benutzen, der sich auf alles andere als den Menschen bezieht. Es gab da jede Menge Vorrichtungen zum Absaugen der Abgase und Schilder mit Aufschriften wie «Demontage» oder «Blechschmiede», wo man an den Autos arbeitete. Aber all das kommt weg – tatsächlich ist es schon weg. Es handelt sich um eine tiefgreifende Renovierung, wir sehen es nicht als Restaurierung. Das bedeutet auch, dass die Interpretation der Räume offener ist.

Würde es sonst drohen, kitschig zu werden?

Ich glaube, wenn man es so belassen könnte, wie wir es vorgefunden hatten, wäre es absolut in Ordnung. Aber in dem Moment, wo man das Bauwerk anfasst, stellt sich eine ganze Reihe von Fragen: Soll man das nachbauen, interpretieren, was sind neue Gestaltungsprinzipien? Beispielsweise stellte sich heraus, dass die Farbe in dem Bauwerk giftig war. Welche Farbgebung ist dann die richtige für dieses einst wunderbare Innere? Wir erarbeiten gemeinsam mit der Künstlerin Sarah Smolders eine Neuausrichtung dafür. Dank der Unabgeschlossenheit des Bauwerks werden die Nutzer bestimmen, wie sich das entwickelt, wie es zuvor die Mitarbeiter der Produktionshallen und Werkstätten bestimmten.

Was macht denn die Schönheit dieses Bauwerks aus? Autofabriken und Werkstätten wurden normalerweise nicht entworfen, um in erster Linie schön zu sein.

Ich glaube, es liegt daran, dass hier allerlei Unerwartetes zusammentrifft. Dass man sich in dem Raum ohne Auto eigentlich deplatziert fühlt, führt zu schönen Missverständnissen. Dazu kommt noch der Massstab. Es dauert sehr lange, durch das Gebäude zu gehen. Ein Museum würde man eigentlich viel kompakter anlegen. Und obwohl die Eigenschaften ähnlich sind, ist man aber auch nicht auf einer Strasse, finde ich. Die Vorstellung einer Stadt in der Stadt trifft es nicht ganz – wenn man in dem Komplex ist, verhält man sich doch anders, man setzt sich anders mit dem Raum auseinander, es gibt einen anderen Verhaltenskodex – und viel mehr Freiheit! Ein bisschen wie in der Turbine Hall der Tate Modern in London. Aber hier hört das nie auf, man kann tatsächlich seinen ganz eigenen Rundweg machen durch die grossen und kleinen Räume.

Hat der Verkehrsfluss durch den Gebäudekomplex also den Entwurf von dessen fussläufiger Erschliessung begünstigt?

Ja. Und man könnte auch nach wie vor da durchfahren, wenn man wollte. Es wird immer noch perfekt für Autos funktionieren. Was ich an einem Vorschlag von OMA im Wettbewerb interessant fand: Der Auftraggeber verlangte eine Stellfläche für ungefähr 50 Autos, und OMA hat einfach eine bestehende Parkfläche dafür ausgewiesen. Du willst einen Parkplatz? Da hast du ihn. Das gefiel mir. Diese Koexistenz von Autos und Kunst und Menschen. Jetzt aber sind wir an einem Punkt angekommen, wo das Auto all das verkörpert, was wir nicht mehr wollen. Aber Lkw und Autos werden nach wie vor für Anlieferungen oder Veranstaltungen hinein-, hinauf- und hinunterfahren können. Hoffen wir, dass das auch geschieht.

Das Interview wurde im November 2022 an der ETH Zürich geführt.