Von 4000 auf 0 in zwei Generationen

Seit über 20 Jahren dürfen in der Schweiz keine brennbaren Abfälle mehr auf Deponien abgelagert werden. Bis 2040 ist gemäss den Zielen des Bundes noch Zeit, um rund 4000 solcher Altlastenstandorte zu sanieren. Trotz erster grosser Erfolge scheint der Weg zum Ziel aber noch weit.

Eigentlich nahezu unvorstellbar: Während gegenwärtig eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zur Schonung unserer natürlichen Ressourcen alternativlos scheint, verhandelte das Schweizer Parlament vor gut 25 Jahren noch das Verbot zur Ablagerung brennbarer Abfälle. Und obwohl der Bund seit Mitte der 1980er-Jahre das Ziel verfolgt, alle brennbaren Abfälle – darunter fallen beispielsweise auch Siedlungsabfälle – thermisch zu verwerten, und dies ab 1990 in der ersten Technischen Verordnung über Abfälle auch vorschrieb, war ihre Deponierung bis zur Jahrtausendwende in Ausnahmefällen legal. Darüber hinaus war es wohl allgemein üblich und verbreitet, Siedlungsabfall oder Sperrgut in Wäldern wild zu entsorgen. Nach Inkraftsetzung des flächendeckenden Ablagerungsverbots für brennbare Abfälle im Jahr 2000 verzeichnete das Bundesamt für Umwelt (BAFU) im Jahr 2003 immerhin letztmals offiziell eine solche Deponieentsorgung in seiner Statistik.

Vergangenheitsbewältigung als Herkulesaufgabe

Heutzutage produziert die Schweiz laut BAFU jährlich etwa 80 bis 90 Mio. t Abfall; über 80 % davon stammen aus der Bautätigkeit (Aushub-, Ausbruch- und Rückbaumaterial), nur knapp 6 Mio. t sind Siedlungsabfälle. Dieser Abfall wird auf verschiedene Arten entsorgt und in der Regel stofflich oder energetisch verwertet. Lediglich Rückstände aus der thermischen Verwertung oder anderweitig nicht verwertbare Materialien werden unter Einhaltung spezifischer Schadstoffgrenzwerte gemäss Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen («Abfallverordnung») deponiert. Dabei gibt es fünf unterschiedliche Typen von Deponien, die errichtet und betrieben werden dürfen. Die Typen werden mit den Buchstaben A bis E bezeichnet, wobei auf den Deponien des Typs E das Gefährdungspotenzial der dort abgelagerten Abfälle am höchsten ist. Die Ablagerungsanforderungen je Typ orientieren sich im Wesentlichen an der Eigenschaft und der Zusammensetzung der Abfälle respektive an Grenzwerten von bestimmten in ihnen enthaltenen Stoffen, die nicht überschritten werden dürfen. Werden Abfälle diesen Anforderungen nicht gerecht, müssen sie vorgängig behandelt werden.

Damit ist die Sorglosigkeit der Vergangenheit aber noch lange nicht überwunden: Aktuell rechnet das BAFU mit rund 4000 Standorten, die den Menschen oder die Umwelt gefährden – also Altlasten sind – und für schätzungsweise 5 Milliarden Franken saniert werden müssen. Diese Altlasten sind ein Teil von insgesamt 38 000 in einem öffentlichen Kataster verzeichneten belasteten Standorten mit einer Gesamtfläche von rund 225 km2, die früher entweder als Abfalldeponien (39 %), Betriebsstandorte (49 %) oder Schiessanlagen und -plätze (11 %) dienten respektive Unfallstandorte (1 %) waren. Die Gefährdung für Mensch und Umwelt geht von Schadstoffen aus, die mit dem Sickerwasser ausgewaschen werden, direkt in den Boden gelangen oder sich durch Ausgasung in der Luft verbreiten. Massgebend dafür, ob die belasteten Standorte überwachungs- oder sanierungsbedürftig sind, ist die Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten («Altlastenverordnung»). Sie schreibt den zuständigen Behörden vor, mittels Untersuchungen die Auswirkungen auf das Grundwasser, die oberirdischen Gewässer, die Luft und den Boden zu ermitteln und die Überwachungs- und Sanierungsbedürftigkeit im Kataster anzugeben.

Lesen Sie auch: «Lebensraum statt Stadtmist» – Sanierung «Stadtmist» Solothurn

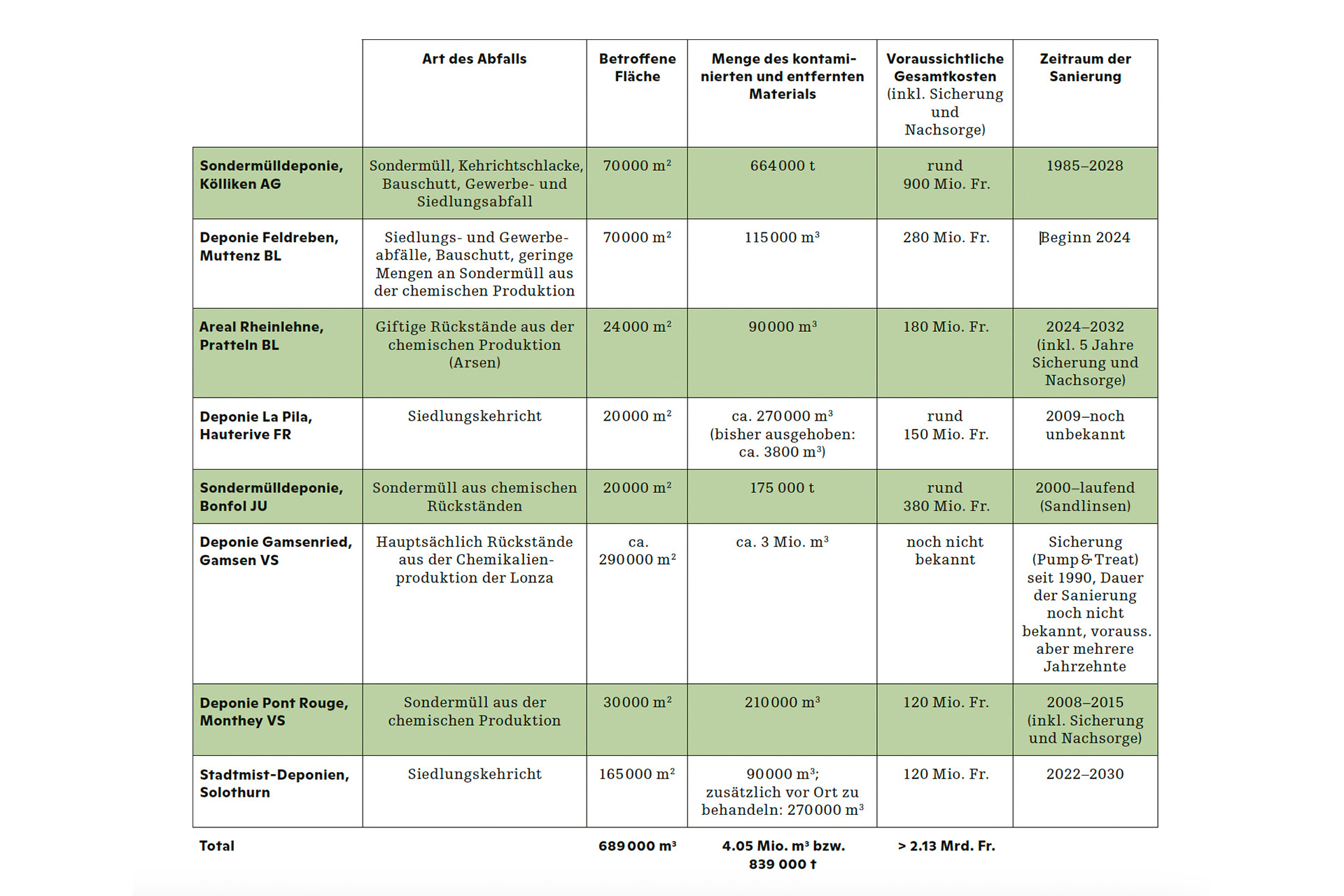

1700 der 4000 sanierungsbedürftigen Standorte sind bereits saniert. Bedeutende Beispiele sind die drei Sondermülldeponien Kölliken AG, Bonfol JU und Monthey VS, deren Sanierung knapp 1.5 Milliarden Franken betrug – also fast 30 % der gesamthaft veranschlagten Kosten. Für die verbleibenden Altlasten setzte sich der Bund das Ziel einer Sanierung bis ins Jahr 2040. Dafür kommen gemäss Altlastenverordnung grundsätzlich zwei Arten von Sanierungsmassnahmen infrage: Die langfristige Verhinderung der Ausbreitung von umweltgefährdenden Stoffen oder deren Beseitigung durch Dekontamination. Auf diesem Erlass basiert denn auch das Prinzip des Quellenstopps, das das BAFU zum Umgang mit belasteten Standorten vorgibt: Solange keine Auswirkungen auf die drei Schutzgüter Wasser, Boden und Luft absehbar sind, ist es unerheblich, ob auf einer ehemaligen Deponie zum Beispiel Behälter mit giftigen Stoffen lagern. Relevant ist, ob unzulässige Schadstoffmengen in die Umwelt gelangen oder nicht. So ist es gemäss Altlastenverordnung also unabhängig der deponierten Stoffe möglich, dass es für einen belasteten Standort gar keine Sanierungsmassnahmen braucht, sondern lediglich Überwachungsmassnahmen, um die Gefahr einer schädlichen Einwirkung vorsorglich zu beobachten.

Weitere Informationen zum Gaswerkareal Bern im Artikel «Der Schwemmebene schwimmen die Felle davon»

Einer, der sich mit solchen Abwägungen auskennt, ist Bernhard Müller. Er leitet die Geschäftsstelle der CSD Ingenieure in Aarau. «Sowohl das Grundwasser als auch der Boden und die Bodenluft werden an klar definierten Stellen beprobt und im Labor dann auf die jeweiligen Schadstoffe analysiert. Meistens werden mehrere Analysen gemacht, um die Resultate zu erhärten», erläutert er das Vorgehen im Projektalltag.

Die Sanierung im Einzelfall

Für die nun noch schätzungsweise 2300 bis ins Jahr 2040 zu sanierenden Standorte gilt es, entsprechende Sanierungsprojekte umzusetzen – sprich, eine Dekontaminierung oder Sicherung zu planen und realisieren. Die Altlastenverordnung nimmt hierfür grundsätzlich die Inhaber eines solchen Standorts oder den Verursacher der Belastung in die Pflicht, wobei die Rechtsgleichheit gilt: Ist also ein Verursacher bekannt und fähig, die erforderlichen Massnahmen durchzuführen, wird die Behörde in der Regel ihn und nicht den aktuellen Inhaber verpflichten. Für die Kostentragung hingegen ist gemäss Bundesgesetz über den Umweltschutz allein der Verursacher verantwortlich und eine Solidarhaftung ausgeschlossen. Mit anderen Worten: Kann ein Verursacher oder Mitverursacher nicht eruiert oder aus anderen Gründen zur Kostentragung herangezogen werden, können dadurch entstehende Ausfallkosten nicht auf andere Mitverursacher oder gar den Inhaber eines Standorts überwälzt werden und das Gemeinwesen hat die Kosten zu tragen. Um die möglichst unmittelbare Realisierung von Massnahmen sicherzustellen, beteiligt sich im Übrigen der Bund mit jährlich bis zu 40 Millionen Franken aus einem Altlasten-Fonds (VASA-Fonds) an der Untersuchung, Überwachung und Sanierung von belasteten Standorten.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zu den teuersten und komplexesten Altlastensanierungen der Schweiz

Ausgehend vom zuvor erwähnten Prinzip des Quellenstopps besteht das Ziel einer Sanierung nicht zwingend aus der vollständigen Entfernung der Schadstoffe. Vielmehr soll sie den Schadstoffeintrag dauerhaft wirksam auf die gemäss Altlastenverordnung festgeschriebenen Konzentrationswerte senken. In Abhängigkeit der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse, der Schadstoffklasse und der Standortrandbedingungen kommen eine Vielzahl an möglichen Dekontaminations- oder Sicherungsverfahren in Betracht. Eine Dekontamination kann «off site», «on site» oder «in situ» erfolgen. Bei den ersten beiden Varianten werden die Altlasten ausgehoben und entweder vor Ort oder an einem anderen Standort behandelt und gesetzeskonform deponiert. Beim In-situ-Verfahren werden die Schadstoffe ohne Aushub vor Ort entfernt beziehungsweise immobilisiert. Sicherungsverfahren hingegen orientieren sich am Wirkungspfad der Schadstoffe (das heisst an deren Einfluss auf die drei Schutzgüter Wasser, Boden und Luft) und lassen sich grob unterteilen in Oberflächensicherung, vertikale Sicherung, Basisabdichtung, Drainage, Immobilisierung und pneumatische Sicherung.

Müller weiss aus seiner Erfahrung: «Das häufigste und effizienteste Verfahren ist der Aushub und die fachgerechte Behandlung respektive Entsorgung der kontaminierten Materialien. Oft geschieht dies im Rahmen eines geplanten Bauprojekts.»

In Auslegung der gesetzlichen Grundlagen ergibt sich der Auftrag, Sanierungsmassnahmen umweltverträglich, wirtschaftlich und dem Stand der Technik entsprechend zu planen. Dafür stellt das BAFU eine Reihe von Vollzugshilfen zur Verfügung. Aufgrund der Vielfalt an Sanierungsverfahren definiert es unter anderem eine Methodik, um für eine konkrete Altlast mittels Identifikation und Bewertung die fallangepasste und optimale Sanierungsvariante zu bestimmen.

Altlasten an wertvollen Lagen

Knapp mehr als die Hälfte der laut Kataster belasteten Standorte liegen in der Bauzone, der Rest befindet sich zu drei Vierteln in der Landwirtschaftszone und zu einem Viertel im Wald. Grund für die Dominanz der Standorte in der Bauzone sind ehemalige Industrie- und Bahnareale. Der Rückzug dieser früheren Nutzungsformen bietet eine Chance für die Siedlungsentwicklung nach innen, birgt aber zugleich grossen Sanierungsaufwand. Auch wenn dieser abschreckend wirkt, überwiegen meist die Vorteile (Standortqualität, bereits vorhandene Erschliessung, Schonung von Bodenressourcen) und Synergien (Sanierung kann Hand in Hand mit einem Bauvorhaben erfolgen) bei einer Umnutzung belasteter Standorte an zentralen Lagen. Auch finanziell hat ein Bauträger in der Regel nur mit verhältnismässig geringen Mehrkosten zu rechnen, da für ihn mit der Sanierung eine Verkehrswertsteigerung des Grundstücks einhergeht, die Hauptlast der Verursacher oder eventuell das Gemeinwesen zu tragen hat und in vielen Fällen Gelder aus dem Altlastenfonds in Aussicht stehen. Bei der Sanierung eines ehemaligen Gaswerkareals an zentraler Lage in Delsberg JU mussten beispielsweise beim Neubau eines Mehrgenerationenhauses mit 40 Wohnungen über 8400 t Sonderabfälle ausgehoben und fachgerecht entsorgt werden. Die Sanierungskosten beliefen sich auf 1.65 Millionen Franken, wovon der neue Grundeigentümer aber lediglich 20 % selbst tragen musste.

Die ausführliche Version dieses Artikels ist erschienen in TEC21 39/2023 «Sünden der Vergangenheit».