Processus morphologiques et potentiels de revitalisation des deltas lacustres

Dans le cadre d’un travail de master en sciences et ingénierie de l’environnement, des chercheurs de l’EPFL et des ingénieurs de Gruner ont développé une approche méthodologique pour évaluer, à partir de deux paramètres géométriques simples, le potentiel de renaturation d’un delta.

Un delta est un écosystème de transition entre milieu fluvial et lacustre, entre milieu aquatique, amphibie et terrestre. La conjugaison d’une grande pluralité d’habitats et d’une dynamique importante liée au cours d’eau y favorise une importante biodiversité. Mais les travaux de correction fluviale entrepris au niveau des deltas durant les siècles précédents ont fréquemment conduit à une déconnexion partielle de l’embouchure avec sa plaine deltaïque.

L’endiguement d’un delta entraîne un export des sédiments vers les parties profondes du lac, limitant ainsi sa progradation et rendant les berges plus sensibles à l’érosion. Ces endiguements ont eu plusieurs objectifs: gagner des terres agricoles, limiter les risques associés aux crues en réduisant la capacité de divagation du cours d’eau, permettre une densification des aménagements urbains et des infrastructures (installations portuaires, développement de zones industrielles, de loisirs ou résidentielles, etc.). En banalisant l’écosystème deltaïque et en réduisant sa dynamique, ces aménagements ont conduit à une baisse de la biodiversité au niveau du delta.

En guise de contre-projet à l’initiative «Eaux-Vivantes» déposée par la Fédération suisse de pêche en 2006, la loi fédérale et l’ordonnance sur la protection des eaux (LEaux et l’OEaux) ont été modifiées afin de pousser à la renaturation des cours et étendues d’eau. Ces dispositions ont pour objectif principal de redonner de l’espace aux cours d’eau pour leur rendre un aspect naturel et contribuer à la promotion de la biodiversité. La renaturation des cours d’eau est ainsi devenue une obligation légale depuis 2011. Une planification stratégique de renaturation des cours d’eau a été publiée en 2014 par les cantons, suivie en 2022 par une autre sur les rives lacustres.

L’État de Vaud est proactif en la matière: 40 km de cours d’eau ont été renaturés depuis 2014, parmi lesquels le Grand Canal dans la basse plaine du Rhône ou encore la Venoge à Bois-de-Vaux, la Thielle à Yverdon-les-Bains et la Petite Glâne. Concernant les rives lacustres, l’enjeu est de taille. Sur le Léman, dans sa partie vaudoise, seuls 13 % des berges sont encore proches de leur état initial. La planification stratégique cantonale entrée en vigueur en 2023 permet de prioriser les tronçons de rive à renaturer. Plusieurs projets sont à l’étude et la première réalisation concerne 250 m de rives sur la commune de Saint-Sulpice, en cours de travaux.

Le Canton a également initié la renaturation de plusieurs embouchures dont celles de la Baye de Clarens, de l’Arnon ou le delta de la Broye. D’autres projets sont planifiés et permettent de répondre au double objectif de renaturation des cours d’eau et des rives lacustres. Parmi eux: le delta du Rhône dans le Léman ou le delta de la Venoge.

La diversité morphologique des deltas

D’un point de vue hydraulique, le delta lacustre se définit comme la portion de la rivière sous influence hydraulique du lac. La perturbation de l’écoulement engendrée par ce dernier est appelée remous. Au niveau du lit de la rivière, le delta se caractérise par une rupture de pente causée par la dissipation de l’énergie du cours d’eau lors de sa rencontre avec les eaux du lac. Cette décélération de l’écoulement conduit à une diminution de la capacité de transport sédimentaire et au dépôt des sédiments. Le delta est un milieu en évolution permanente. Au fil des événements fluviaux et lacustres, sa morphologie évolue grâce aux remaniements des sédiments par les crues, les courants lacustres et les vagues.

Trois morphologies principales de deltas ont été identifiées dans la littérature et utilisées dans le cadre de cette étude:

- les cônes alluviaux,

- les deltas formant des barres d’embouchures,

- les embouchures simples.

Les cônes alluviaux sont caractérisés par des cours d’eau à forte pente, des sédiments grossiers et un grand angle d’ouverture du delta. Ils sont caractéristiques des affluents secondaires des grands lacs alpins (ex. Baye de Clarens dans le Léman). Ils sont le résultat d’une divagation importante liée aux événements de crues et de la coalescence des barres d’embouchures à l’extrémité des différents bras actifs du delta entraînant une progradation uniforme du delta vers le lac.

Les deltas formant des barres d’embouchures sont caractérisés par un tri granulométrique plus conséquent à l’amont du delta et par des pentes de cours d’eau moyennes. Seuls des sédiments de tailles intermédiaires et fines (graviers, sables, limons) s’y déposent. On les reconnaît à l’émergence d’une barre d’embouchure dynamique à l’interface fluvio-lacustre. Bien que son espace de divagation ait été fortement réduit, la Dranse en est un représentant majeur à l’heure actuelle dans le Léman. Toutefois, les barres d’embouchures s’y formant sont remaniées et exportées par les processus d’origine lacustre (courants, vagues formées par la bise).

Les deltas à embouchure unique exportent, grâce à des contraintes naturelles (vallée étroite sous forme de canyon ou fjord) ou à cause de contraintes anthropiques (endiguement important), la majeure partie de leurs sédiments dans les parties les plus profondes des lacs. C’est le cas de l’actuel delta du Rhône dans le Léman ou de la Venoge.

Une dernière catégorie de deltas a été ajoutée dans le cadre de cette étude. Il s’agit des dépôts sédimentaires uniformes. Concrètement, ce sont des deltas ayant formé des dépôts sédimentaires actifs sans que ceux-ci ne puissent être rattachés à une catégorie particulière. Cette catégorie est majoritairement constituée d’anciens cônes alluviaux dont la divagation a été très fortement contrainte, à l’image de la Baye de Clarens dans le Léman après revitalisation. La renaturation sur la partie terminale de l’ancien cône alluvial ne permet le développement du delta que sur un espace de divagation faible: angle d’ouverture du delta dans les digues de 25° contre 68° estimés en 1864. Avant renaturation, cette ouverture des digues était proche de 0° et ne permettait pas de diversité morphologique à proprement parler.

Réduire un problème complexe à deux paramètres géométriques simples

Une analyse de sensibilité des différents paramètres a permis de faire ressortir deux paramètres principaux:

- La pente amont du cours d’eau: permet de définir le potentiel d’énergie du cours d’eau qui se retrouve dans la théorie de Shields

- L’angle d’ouverture du delta: permet la concentration de l’écoulement sur une surface plus ou moins importante, ce qui influence la rapidité de la décélération de l’écoulement et donc l’emplacement des dépôts sédimentaires. Plus l’angle sera important, plus la décélération sera rapide et plus la sédimentation se fera proche ou au niveau delta.

Afin de réduire suffisamment la complexité du problème, trois hypothèses majeures ont été formulées:

- La production suffisante de sédiments au niveau de l’ensemble du bassin-versant pour qu’un delta actif puisse se former.

- Une influence fluviale dominante limitant la remobilisation des sédiments par les vagues et courants lacustres.

- Un écoulement uniforme impliquant une pente d’écoulement parallèle à la pente du lit de la rivière. À l’échelle locale, cela peut conduire à des sur ou des sous-estimations de la pente du lit. Toutefois, ces incertitudes sont limitées

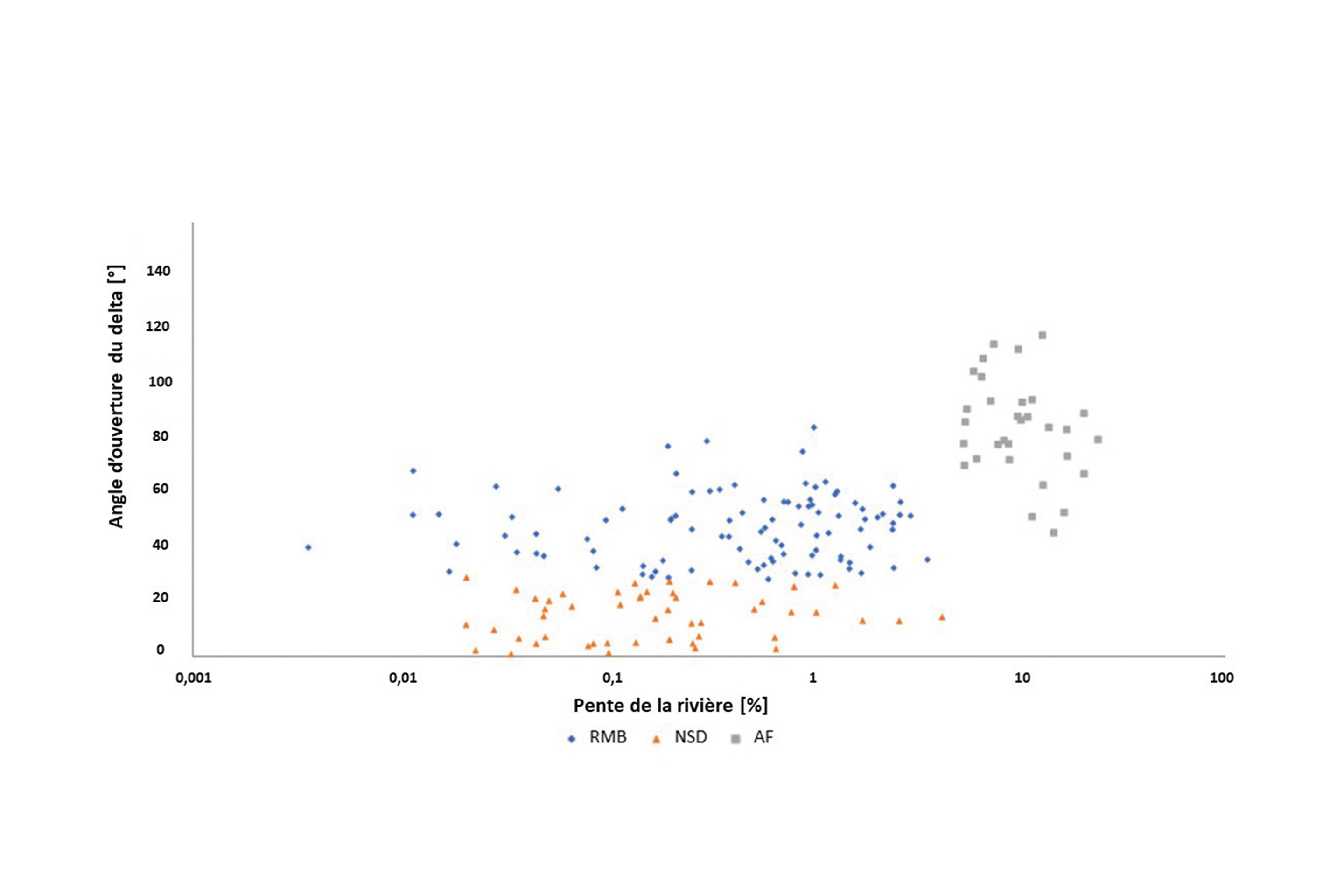

Le couple de paramètres angle d’ouverture et pente du delta a été mesuré sur environ 200 deltas lacustres dans le monde. Les mesures ont été prises sur map.geoadmin.ch et Google Earth.

La compilation de ces paramètres sur un graphique semi-logarithmique permet de faire ressortir les trois catégories de deltas identifiées dans la littérature. Le groupe des cônes alluviaux se distingue particulièrement des autres par l’action conjuguée des deux paramètres dans la morphologie de ces deltas. La distinction entre les deltas formant des barres d’embouchures et ceux sans dépôts sédimentaires semble quant à elle uniquement dépendante de l’angle d’ouverture du delta.

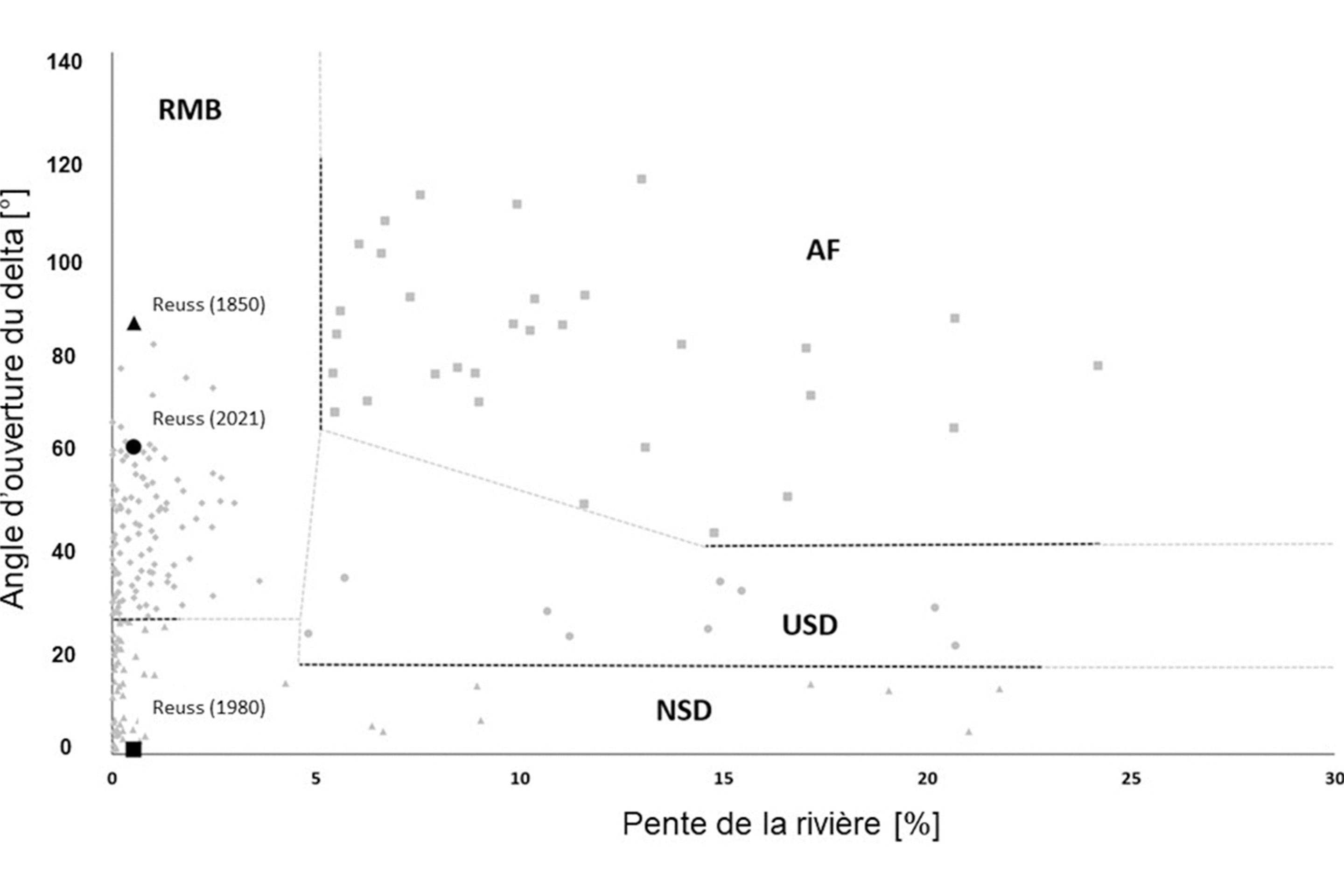

Application du diagramme au cas d’étude de la Reuss

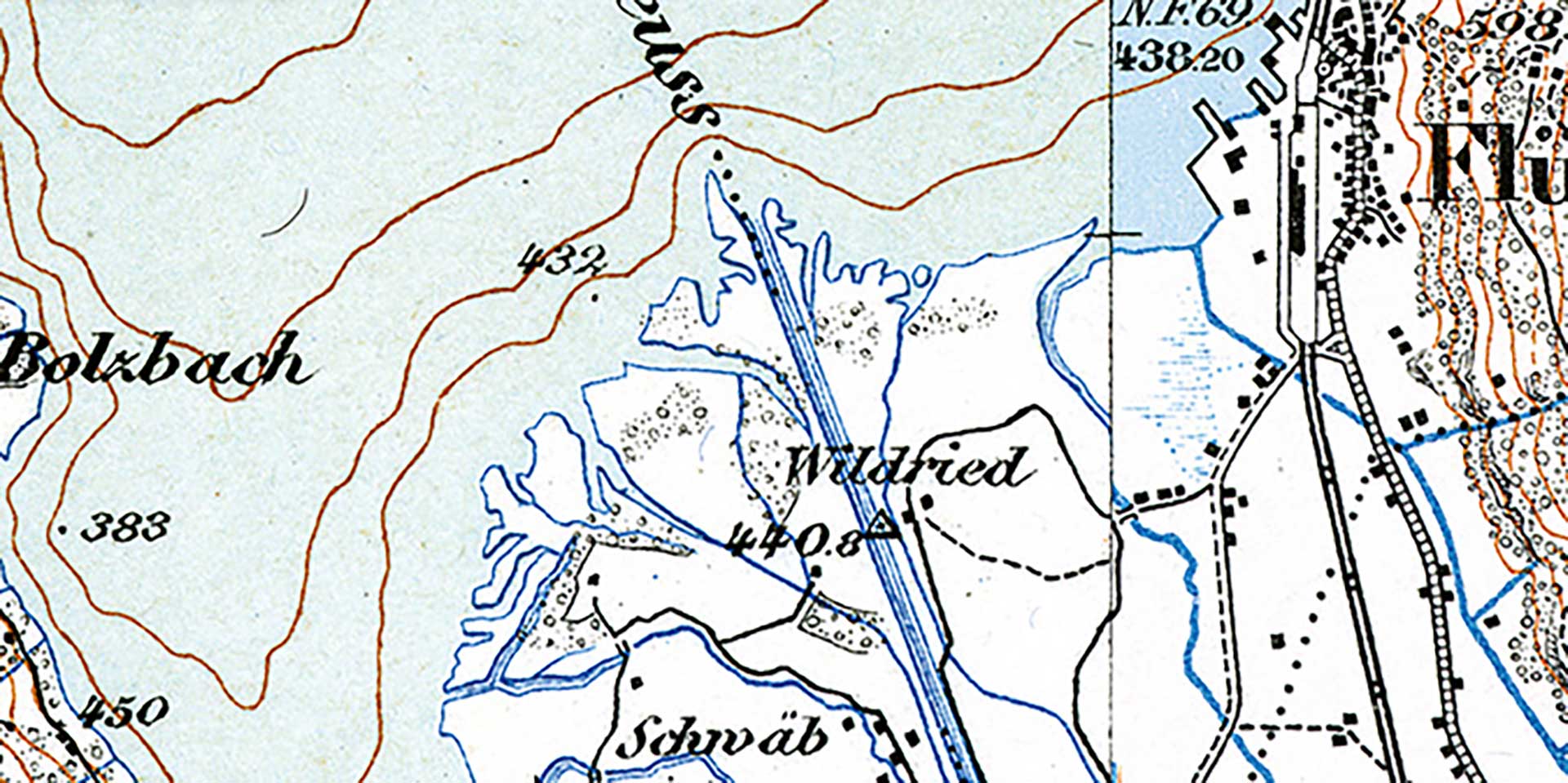

Le delta de la Reuss a connu un projet de renaturation au cours des années 1990. Durant les 19e et 20e siècles, elle a été fortement endiguée au niveau de son delta pour gagner des terres agricoles. Les digues ont été prolongées dans le lac afin d’y exporter les sédiments transportés par le cours d’eau.

Cet endiguement a notamment conduit à un retrait du trait de côte de plusieurs centaines de mètres. En effet, les sédiments étant exportés dans les parties profondes du lac, ils n’étaient plus remobilisables par les vagues et courants lacustres interrompant la recharge des berges par dérive littorale. Le projet de renaturation proposé a conduit entre 1989 et 1992 à une ouverture progressive du delta pour combler des fosses créées par une exploitation intensive de graviers.

En 1863, la Reuss avait une pente estimée à 0.47 % à l’amont du delta et un angle d’ouverture de 86° la rendant susceptible de former des barres d’embouchures. Les cartes historiques (1900) montrent un delta avec de multiples cheneaux actifs. L’endiguement progressif du delta a conduit à une réduction de l’ouverture de 0.73°. La pente a augmenté à 0.54 % en raison du raccourcissement du linéaire de cours d’eau lié au by-pass de méandres et l’absence de barres d’embouchure est notable. Le projet de renaturation a conduit à une réouverture de l’angle du delta à 61° pour une pente constante et à la formation de dépôts sédimentaires dynamiques au niveau de l’embouchure.

Un outil d’aide à la décision

L’outil développé par les auteurs s’inspire de l’abaque de Yalin et Da Silva1. Destiné aux bureaux d’ingénieurs et aux autorités cantonales, il permet de décrire à l’aide de deux paramètres géométriques simples – angle d’ouverture et pente – la morphologie d’un delta et d’évaluer son potentiel de renaturation. Il a pour ambition de devenir le critère décisionnel principal dans les projets de restauration des deltas lacustres.

La détermination de l’état historique naturel d’un delta permet de fixer un objectif de renaturation à atteindre pour retrouver une embouchure morphologiquement diversifiée et dynamique. L’espace à disposition pour le projet de renaturation va permettre de déterminer un angle d’ouverture dans les digues du cours d’eau. Avec la pente actuelle du cours d’eau et l’espace futur à disposition, il est possible de déterminer quelle morphologie le delta est susceptible d’adopter. Si la morphologie future se rapproche suffisamment de l’état initial, alors la faisabilité du projet est probable et des études plus poussées peuvent être entreprises pour la démontrer. Cet abaque permet ainsi de ne pas mettre en œuvre des travaux de réalisation de delta qui iraient à l’encontre de la morphologie effective vers laquelle devrait tendre l’embouchure renaturée. Le projet de renaturation se rapprochera ainsi au mieux de l’état naturel.

Cette étude est le fruit d’une synergie entre l’entreprise Gruner, l’État de Vaud et l’EPFL. Les deux premiers protagonistes ont identifié la nécessité de disposer d’un outil simple permettant d’évaluer le potentiel de renaturation des deltas lacustres. Ce projet a par la suite été proposé à la Plateforme de constructions hydrauliques (PL-LCH) de l’EPFL comme sujet de projet de master. Ce projet de master en entreprise a été réalisé par Alexandre Fourrier sous la supervision des co-auteurs du présent article. Il a conduit à une publication dans la revue Ecological Engineering2.

Notes

1 M. Selim Yalin, Ana Maria Ferreira da Silva, «Fluvial Processes», IAHR Monograph, IAHR, Delft, The Netherlands, 2001

2 Alexandre Fourrier, Marina Launay, Stéphanie André, Giovanni De Cesare, «Morphological processes and potential for lacustrine delta restoration», Ecological Engineering, février 2024