La cour des possibles

Rénovation et agrandissement d’un atelier sur cour

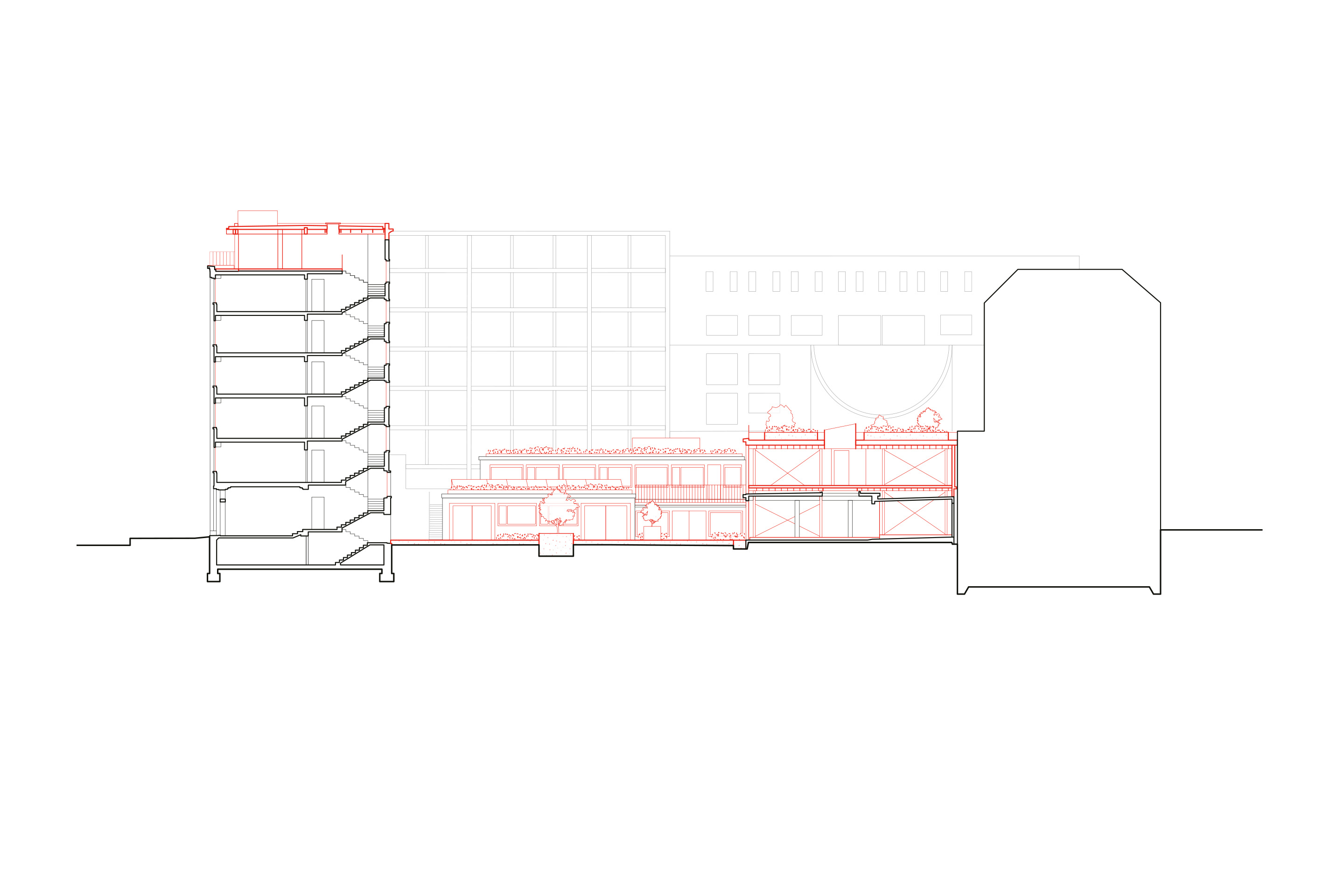

À Genève, les architectes Christian Dupraz et Alessandra Bassi (Christian Dupraz Architecture Office) nous introduisent au cœur de l’îlot du 11 rue Alcide-Jentzer. Occasion remarquable d’ausculter une surélévation et une requalification en dehors d’un contexte spéculatif et de s’arrêter sur une audacieuse proposition structurelle.

En 2015, Christian Dupraz Architecture Office travaille sur la surélévation et la réhabilitation d’un immeuble de logements à la rue Alcide-Jentzer pour la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG). Le bâtiment est « assez anodin » et sa mise aux normes est l’occasion selon l’architecte « de lui redonner de la qualité ». Le résultat est une opération discrète, que seule la hauteur des baies du dernier niveau laisse deviner, depuis l’intérieur de la cour1.

L'architecte artisan

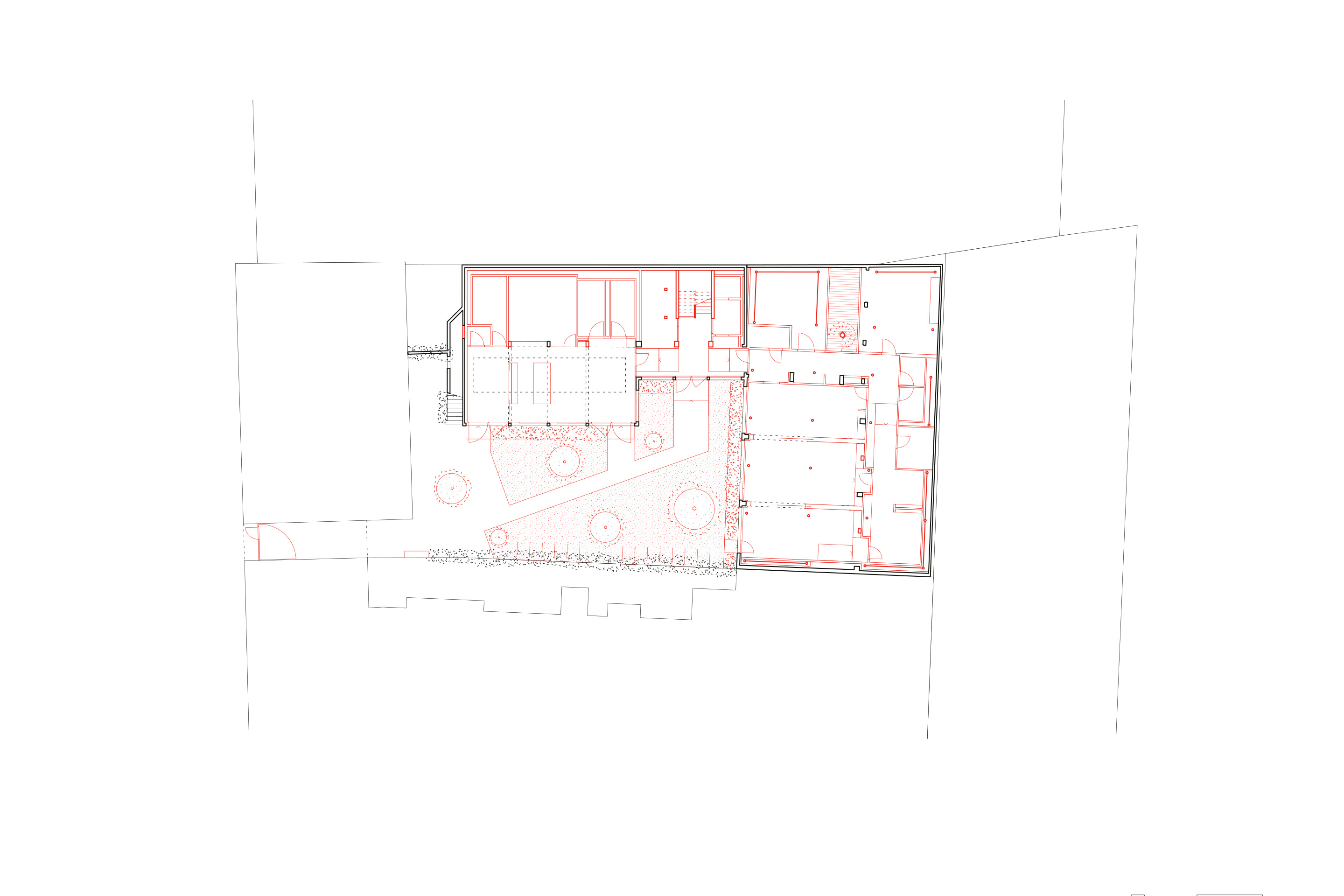

Pour un architecte qui envisage sa pratique comme celle d’un artisan, cette troisième intervention s’inscrit dans une relation de long terme avec le maître d’ouvrage2 et amorce un lien particulier avec le site. En effet, la fréquentation assidue du lieu – la cour est attenante à l’immeuble surélevé – et la connaissance des modes de travail et de fonctionnement de la maîtrise d’ouvrage amènent l’architecte à diagnostiquer l’opportunité d’une transformation (dans la continuité de la surélévation) de ce cœur d’îlot. Représentatif de la cour intérieure genevoise, il a connu diverses géométries et affectations. Depuis sa constitution, liée à la construction à partir de 1920 d’immeubles de logements, tous propriétés de la CPEG, la cour a fait office d’espace de stockage pour les combustibles nécessaires au chauffage des appartements, de parking et, plus récemment, elle a accueilli un atelier de carrossier. Saisissant l’occasion de penser l’évolution de cet espace, architecte et maître d’ouvrage engagent la mutation de cette cour industrielle en cour végétale3. Il s’agit, pour les deux acteurs, de faire « revivre » et de « soigner cet espace », ainsi que de panser la relation entre ce vide et les immeubles de sa périphérie, en transformant un espace productif en espace protégé d’agrément et de confort.

Programme de la requalification

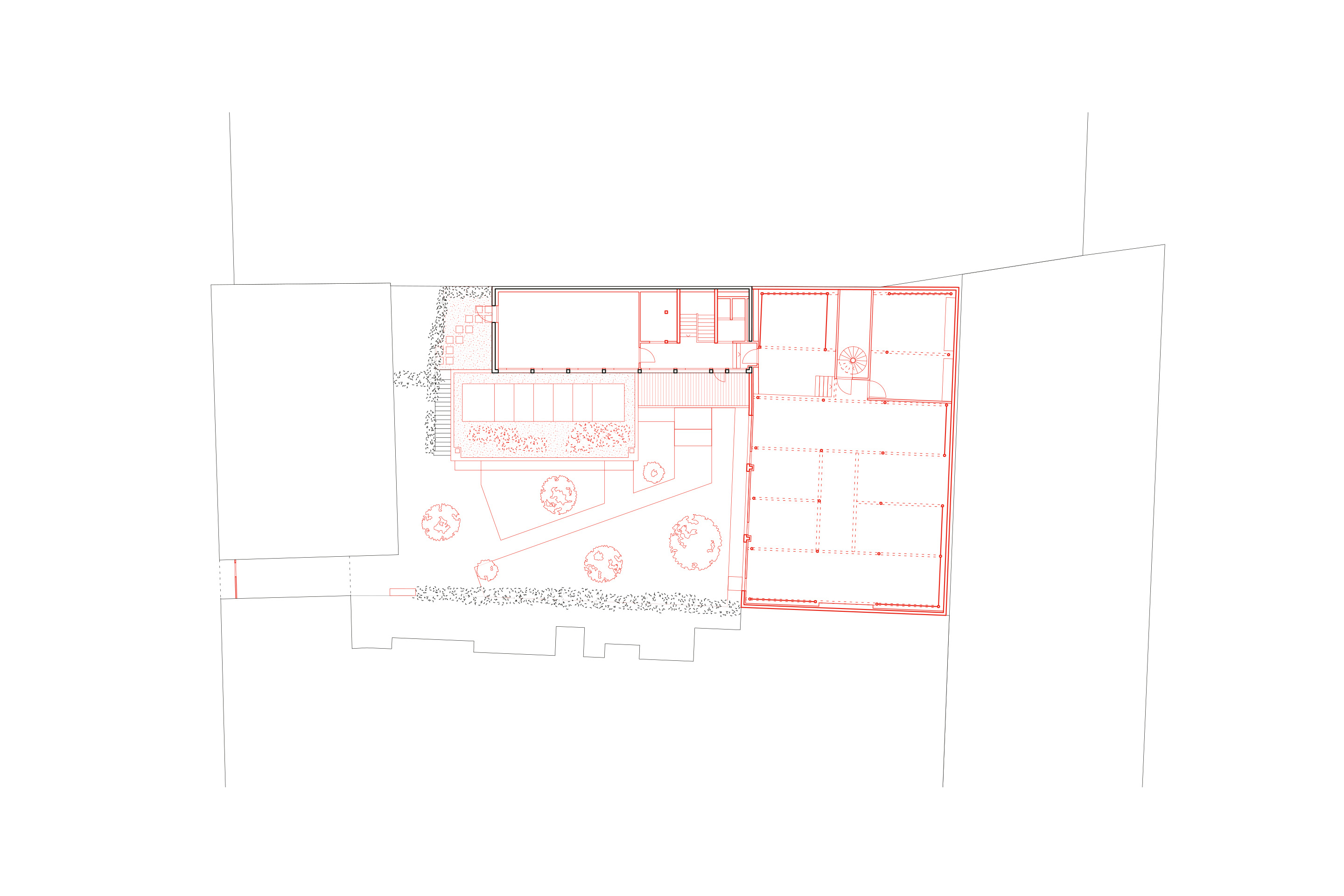

Le programme se construit au fil du projet. Au rez-de-chaussée, un jardin intérieur, ouvert à l’ensemble des riverains, est imaginé en cœur d’îlot. Composant avec la forte pollution des sols, les paysagistes Avis-Vert ont eu recours à des bacs en acier pour créer les zones végétalisées. En toiture, un vaste jardin paysager accueille une prairie sèche en pleine terre, des ruches, des abris à insectes et des nichoirs pour favoriser la biodiversité et augmente la régulation thermique de la cour. Dans l’ancien atelier de carrosserie, un centre de jour des établissements publics pour l’intégration (EPI) accueille et accompagne une population de jeunes pour des activités de bricolage et de travaux manuels.

Au chevet de l’existant

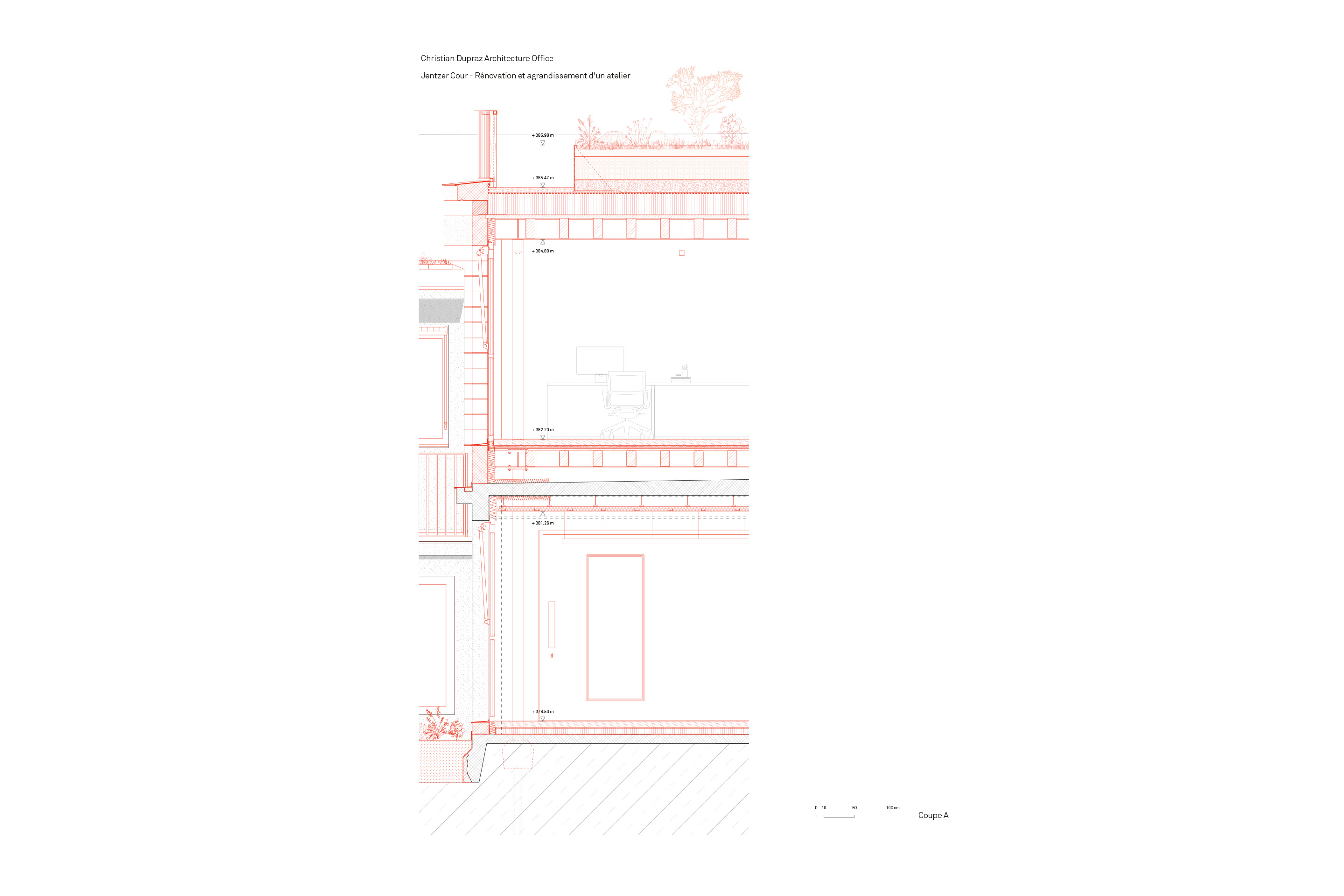

Postulant que la matière déjà présente sur place possède une valeur patrimoniale intrinsèque, le maître d’ouvrage et les architectes souhaitent conserver l’atelier de carrosserie existant. L’objet est complexe, recomposé au fil des années ; ce sont en réalité cinq garages, mis en commun avec cinq niveaux de sols, et sept niveaux de toits différents. Or la structure centenaire manque aussi de robustesse, comme l’explique Alessandra Bassi, cheffe de projet : le bâtiment « n’est pas en bon état, il est très vieux et a beaucoup souffert ». Il ne peut supporter la surcharge d’un étage supplémentaire et la végétalisation de sa toiture. Les architectes et le bureau d’études Le Collectif imaginent alors un endosquelette métallique qui, telle une béquille, porte le niveau supérieur et le jardin en toiture, sans reposer sur l’existant. Totalement indépendants structurellement de l’ancienne construction, les poteaux de l’ossature transpercent ponctuellement les dalles de l’atelier pour s’ancrer sur une série de micropieux enfoncés à plus de 10 mètres de profondeur. L’existant calibre le gabarit et le rythme sur lequel l’endosquelette se cale. À l’intérieur, les croix de Saint-André laissées apparentes garantissent la stabilité sismique et statique du bâtiment. Leur présence ravive la mémoire industrielle du lieu. Les planchers mixtes bois-métal se posent quelques centimètres au-dessus de l’ancienne toiture et s’ajustent à ses variations de niveaux. Ils apportent à l’espace une uniformité d’ensemble.

Pour construire les façades, comme l’explique Alessandra Bassi, l’approche est dialectique : « La ceinture en béton repose sur la façade existante comme une couronne, les briques comblent l’espace entre la ceinture et l’acrotère comme une peau qui cache la structure intérieure. » Les ouvertures des nouvelles fenêtres de l’étage reprennent la largeur de celles du rez-de-chaussée, puis l’ancienne et la nouvelle façade sont enveloppées par une fine couche de peinture. Ainsi recouvertes de cette peinture rose clair, couronnées d’un liseré vieux rose4, les briques effacent la distinction entre ce qui était déjà là et ce qui est ajouté.

Le champ des possibles de la surélévation

À partir d’une bâtisse ancienne et fragile, les architectes illustrent le large champ des possibles de la surélévation. Usant d’un procédé technique simple, sans surcoût significatif et non contraint par la qualité structurelle de l’existant, ils démontrent la reproductibilité de la méthode, esquissant un nouvel horizon de densifications ponctuelles. Ils portent ainsi une attention nouvelle à la matière, en évitant une démolition et le déplacement des terres polluées permettant d’« entrevoir une réalité recomposée, réévaluée », selon Alessandra Bassi.

Jaouida Zehou est architecte à Paris et Lausanne, membre du Groupe Architecte de la SIA Vaud.

En collaboration avec la SIA Vaud

Notes

1. Stéphanie Sonnette, «Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre», p. 24, Bâtisseurs suisses, n° 4, Christian Dupraz Architecte, 2019

2. Trois projets antérieurs de réhabilitation avec surélévation d’immeubles de logements ont été réalisés par CDAO pour la CPEG (rue Patru 5 [2011-2017], route des Acacias 2 [2015-2017] et rue Alcide-Jentzer 11 [2015-2018]).

3. La CPEG profite en sus d’un bénéfice en termes d’image: le projet a reçu le prix «Nature en ville» 2023 de l’État de Genève.

4. Sur l’usage de la couleur dans les projets de Christian Dupraz, on pourra lire: Mounir Ayoub, « Le savant coloriste », p. 42, Bâtisseurs suisses, op. cit.

Rénovation et agrandissement d’un atelier sur cour, Genève (GE)

Maître d’ouvrage: Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG)

Architecture: Christian Dupraz Architecture Office

Génie civil: Le Collectif

Paysage: Avis-Vert

Conseil paysage: Terrasses Sans Frontières

Géotechnique: Pillet

Physique du bâtiment: Enpleo

Protection incendie: Orqual

Réalisation: Mandat direct, 2020-2024

Coût CFC 1-5 (y. c. honoraires): 4.7 mio CHF TTC

Coût par m3/SIA: 950 CHF/m3