«Die Hochschule soll ein Labor sein»

Um den Neubau der Musikhochschule in Luzern für Proben und Konzerte flexibel nutzbar zu machen, haben Enzmann Fischer Architekten und Büro Konstrukt Architekten sechs Jahre lang mit dem damaligen Direktor der Hochschule, Michael Kaufmann, und dem Akustiker Martin Lachmann am Klang des Hauses gefeilt.

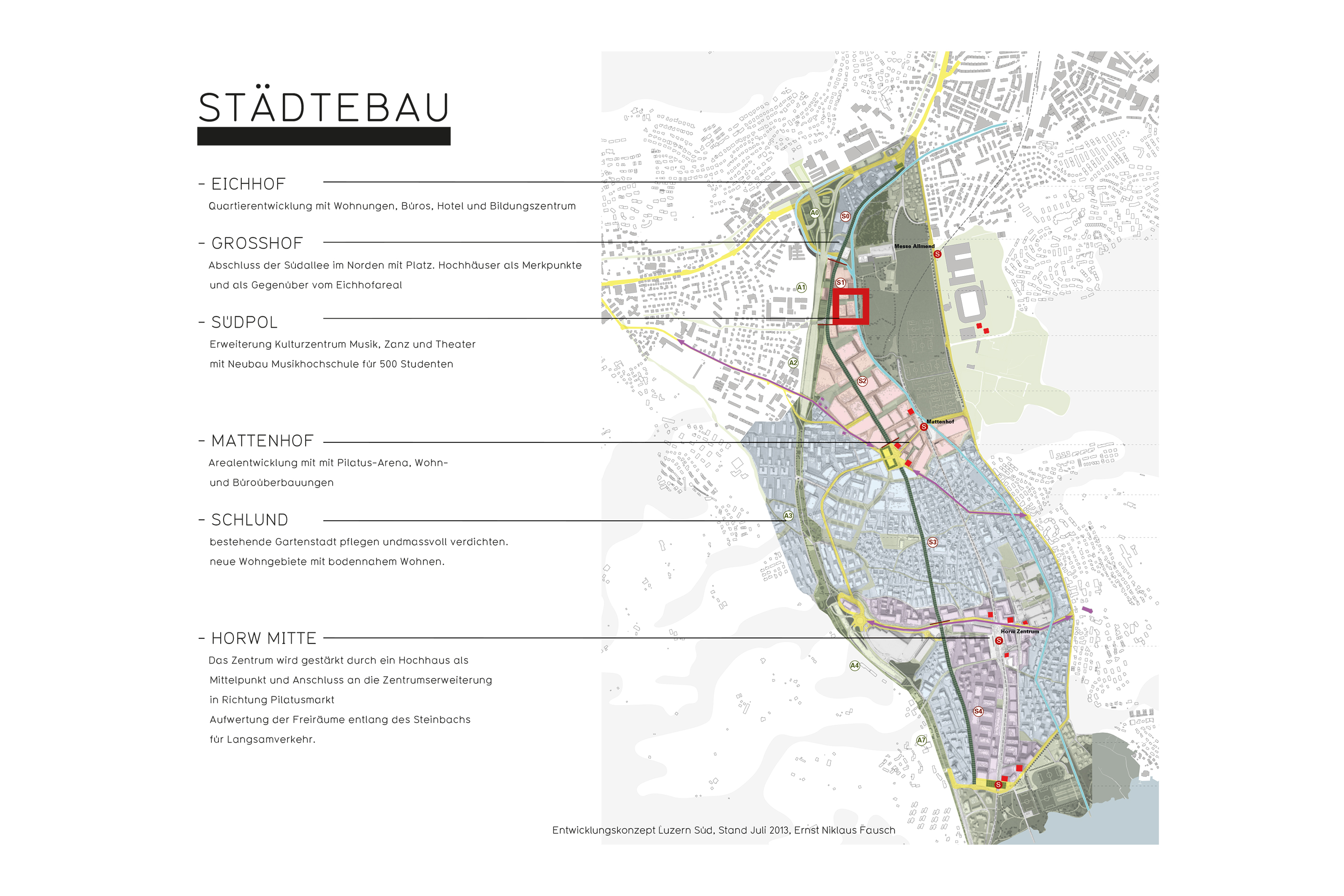

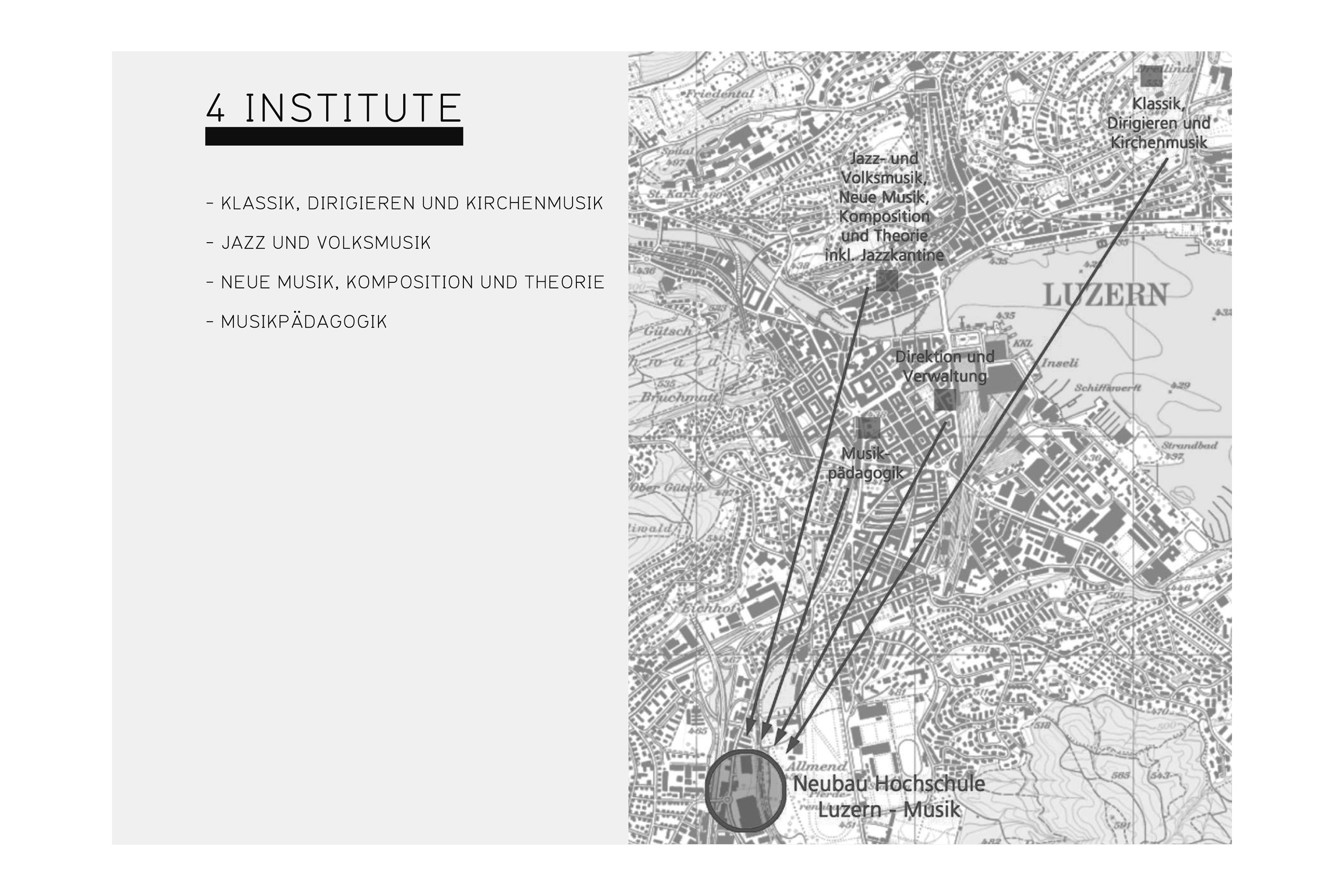

Die Grundidee der Planungsgemeinschaft war, die neue Musikhochschule als eine Werkstatt zu denken. Als solche fügt sie sich zwischen das Gelände vom Südpol, ein alternatives Kulturzentrum, und noch in Betrieb befindliche Industriebauten ein. Die Planenden entwickelten in Austausch mit Michael Kaufmann, dem Direktor der Hochschule während der Planungszeit, und dem Akustiker Martin Lachmann einen Ort, der offen sein soll für alle Genres und die heute noch nicht absehbaren Entwicklungen in der Musikszene.

TEC21: Herr Lachmann, Herr Kaufmann, was war für Sie als Akustiker und als Vertreter der Nutzer interessant am Wettbewerbsentwurf?

Michael Kaufmann: Uns war immer klar, dass wir als Nutzer eine partizipative Planung wollten, und wir haben das für den Wettbewerb eindeutig formuliert. Wir wollten das Haus von der musikalischen Seite prägen. Daraus hat sich ein Beschrieb mit Priorität für Klang und Flexibilität ergeben.

Von acht Projekten haben wir in der Jury den Vorschlag von Enzmann Fischer und Büro Konstrukt ausgewählt, weil wir gespürt haben, dass es ein offenes Projekt ist, ein Kraftwerk für die Musik. Es ist kein edler Repräsentationsbau, sondern von der Akustik her entwickelt. Es sollte einfach, modular und flexibel nutzbar sein. Wir haben Musikhochschulen in Basel, Freiburg, Rotterdam und Amsterdam besichtigt. Die wichtigste Erkenntnis war, dass die Akustik von Anfang mitgedacht werden muss.

TEC21: Was war im Konzeptstadium Ihr Beitrag als Akustiker?

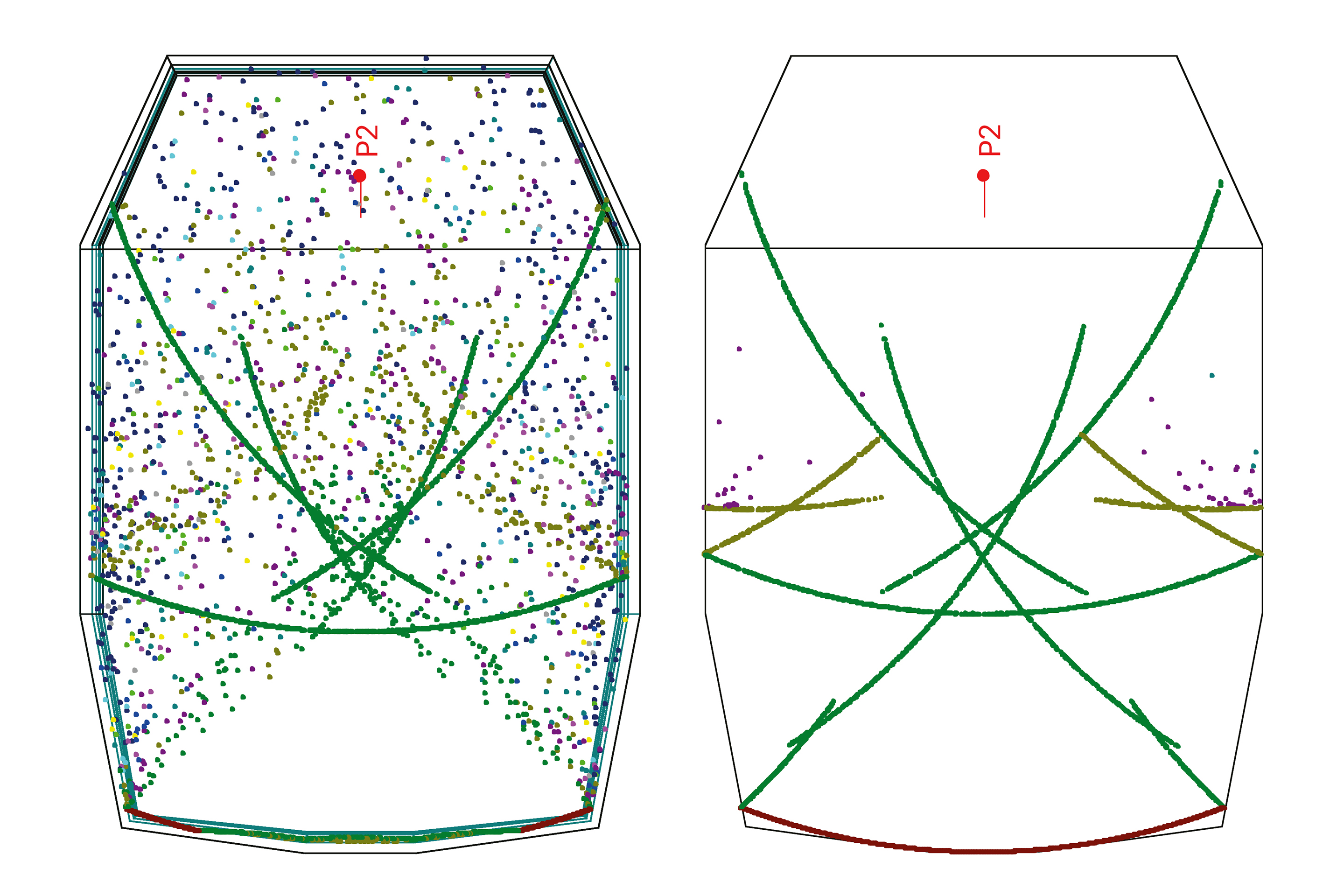

Martin Lachmann: Das Thema Akustik hat man recht früh aufgeteilt: Ein Ingenieurbüro widmete sich der Bauakustik, also dem Schallschutz. Wir waren für die Raumakustik zuständig, den Klang der Räume. Details und Materialien haben zunächst keine Rolle gespielt, wichtig war das Layout der Räume. Das hat viel mit dem Erfolg des Gebäudes zu tun und führte zu konstruktiv einfacheren Lösungen, was sich nachher auf die Finanzierung auswirkte.

TEC21: Welche Parameter haben das akustische Layout der Räume bestimmt?

Michael Kaufmann: Es gibt zwei Hauptaspekte. Zum einen den Schallschutz: Wie laut dürfen die Räume sein, wenn sie nebeneinanderliegen? Da geht es um wichtige Fragen der Schallübertragung an Fenstern, Türschwellen, die ingenieurtechnisch lösbar sind. Zum anderen ist es eine wahrnehmungspsychologische Geschichte: Muss ein Raum so dicht sein, dass draussen niemand etwas hört? Es ist eine Diskussion, die mit der Frage, wie der Raum nachher klingt, nichts zu tun hat. Es gibt Musiker, die wollen in einem leeren Raum absolut ungestört üben. Bei der Herstellung solcher Räume gibt es technische und finanzielle Grenzen. Dazu kommt: In einem effizient genutzten Gebäude muss man die Leute, die gewohnt waren, immer im gleichen Raum zu spielen, dazu bringen, flexibel und beweglich zu werden. Da musste eine ganze Kultur neu vermittelt werden. Der Ortswechsel bedeutet auch betrieblich einen Neubeginn.

TEC21: Haben jetzt alle Räume den gleichen Standard?

Martin Lachmann: Eine grosse Zahl Musikunterrichts- und Übungszimmer haben raumakustisch und schallschutztechnisch den gleichen Standard und sind nutzungsneutral. Die einzelnen Instrumente und insbesondere die menschliche Stimme haben unterschiedliche akustische Anforderungen, vor allem beim Üben. Doch laute Instrumente brauchen einen gedämpften, leisen Raum, damit der Musiker den Schall, der ja einen Konzertsaal füllen soll, überhaupt aushält. Für besondere Ansprüche wie die der Schlagzeuger oder Organisten gibt es deshalb spezielle Räume. Wir haben in einem Musterraum geprüft, was sich standardisieren lässt.

Michael Kaufmann: An den Tests im Musterraum, der im Prozess dreimal verbessert wurde, haben jeweils 80 bis 100 Musiker teilgenommen. In der Musik ist jeder ein Spezialist. Dazu kommt, dass wir nicht wissen, welche Instrumente es in 20 Jahren noch gibt oder welche neu dazu kommen. Es macht keinen Sinn, einen grossen Teil der Räume a priori festzulegen. Darum begannen wir mit einer Grundkonstellation. Darauf aufbauend lässt sich dann elegant reagieren.

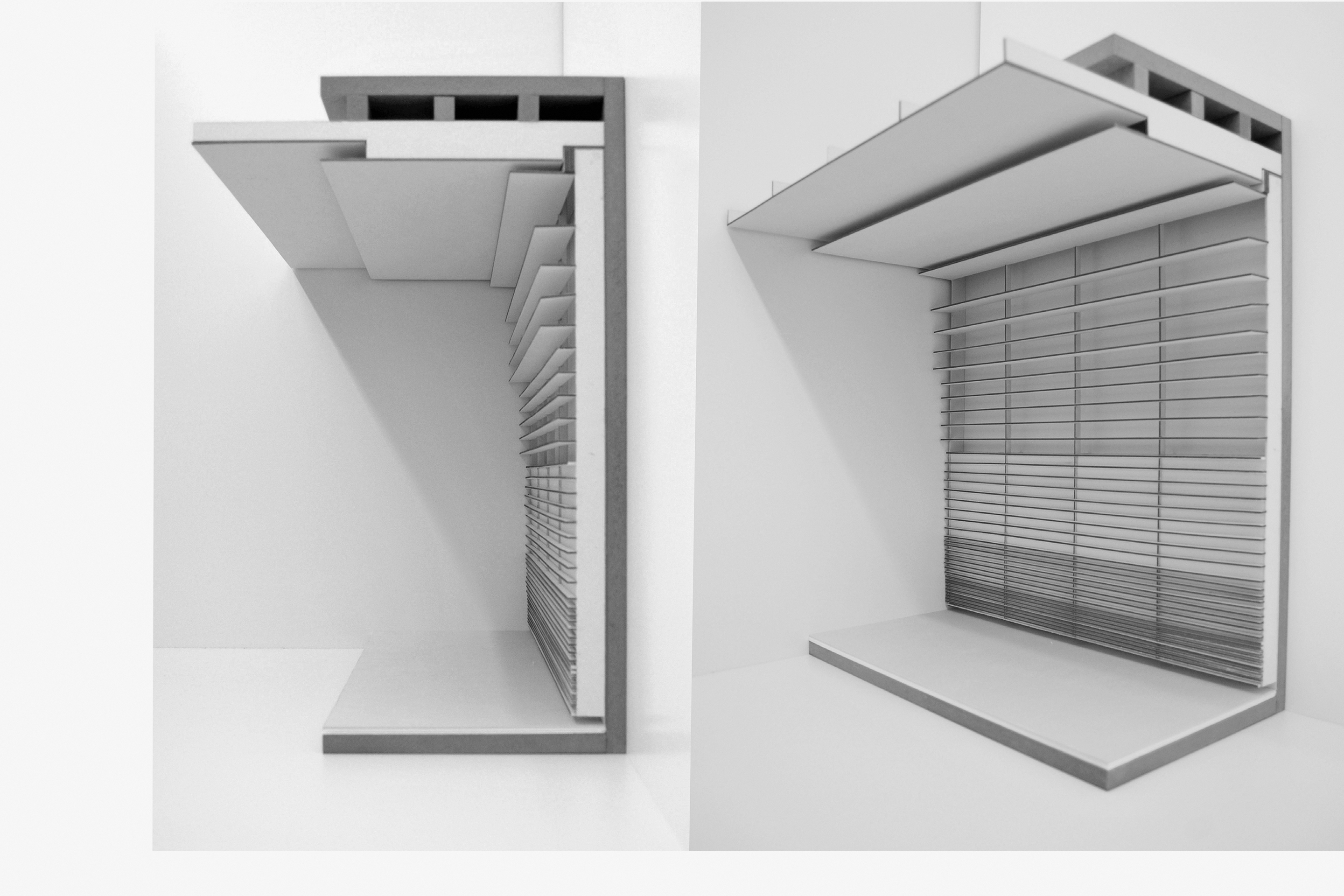

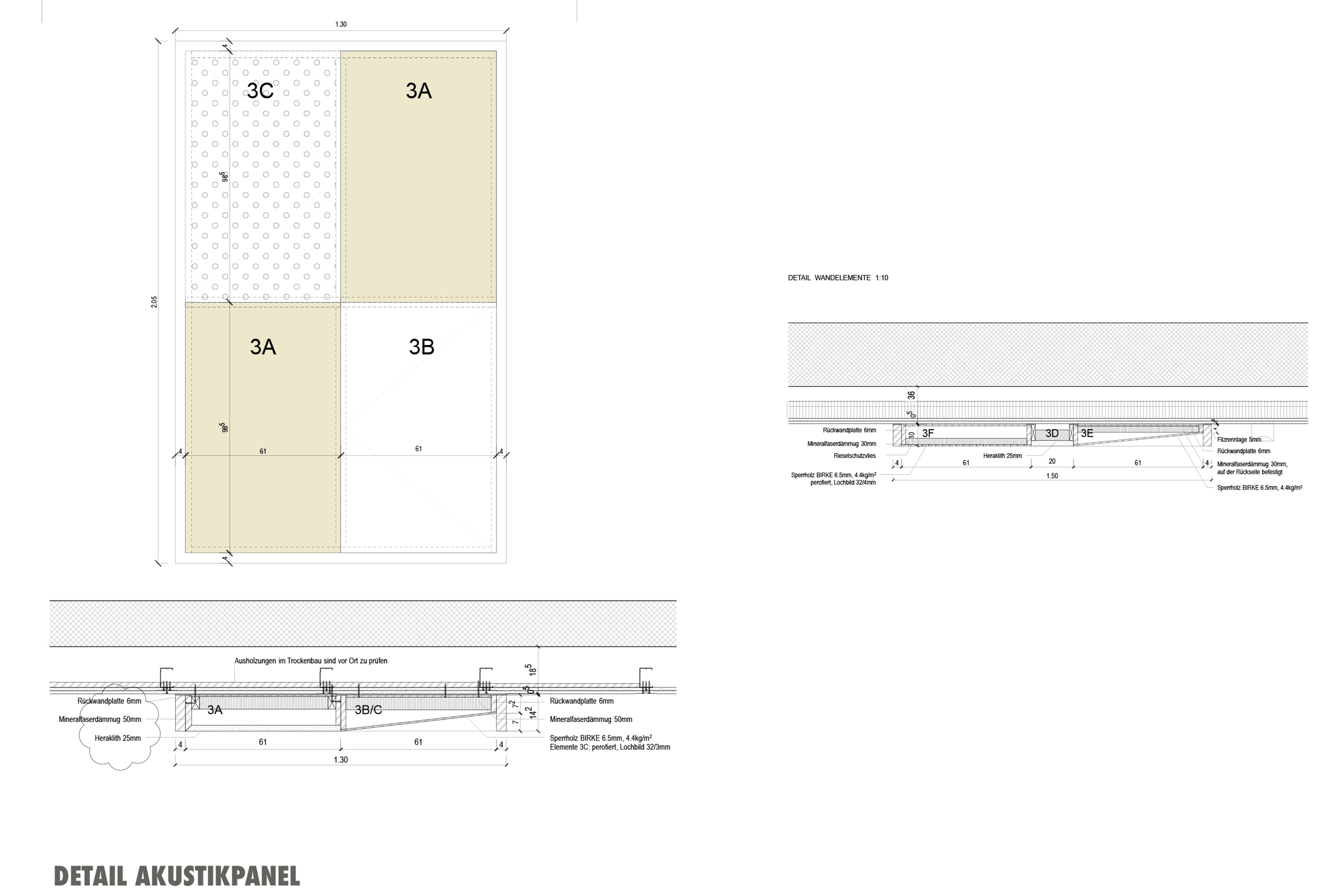

Mareike Neumann: Aus diesem Prozess ist das additive Prinzip der unterschiedlich wirksamen Paneele entstanden, die den Raum auskleiden, und das der frei verschiebbaren Vorhänge. Handwerker können ohne grossen Aufwand Paneele abnehmen oder austauschen. In anderen Häusern bilden die akustischen Elemente einen Teil der Architektur und sind fest eingebaut. Da muss in die Struktur eingegriffen werden, um die Akustik zu verändern. Oder das andere Extrem, wie wir es in Amsterdam gesehen haben, wo die Musiker Elemente im Tagesbetrieb umhängen können, was im Alltag nicht praktiziert wird – es ist zu aufwendig. Von diesen Erkenntnissen haben wir profitiert.

Das vollständige Interview finden Sie in TEC21 27/2020 «Eine Werkstatt für die Musik».

TEC21: Wie haben Sie die Auswahl der Materialien diskutiert?

Michael Kaufmann: Als Nutzer fand ich diesen Austausch zentral. Wir haben uns Muster angeschaut, und Materialien waren in unseren Büros ausgestellt. Das trug zur Akzeptanz bei. Ein Streitbeispiel war der Holzboden. Aus Kostengründen haben wir entschieden, dass es in den Übungsräumen einen Betonboden gibt. Manche Musiker behaupten, darauf könne man nicht spielen. Das ist sehr subjektiv. Es ist kein Unterschied zwischen der Reflexion eines Holz- und der eines Betonbodens messbar. Trotzdem muss man das berücksichtigen. Die Frage war: Wie baut man einen Raum mit Betonboden, in dem es einem wohl ist?

Das hat mit der Akustik nicht so viel zu tun. Die Architekten haben auch betont, dass Holzböden der Grundidee des Gebäudes als eines ablesbaren Baukörpers widerspricht. In diesem Dreieck mit den Architekten und dem Akustiker ging es um die Optimierung. Da sind Spannungsfelder, aus denen kreative Lösungen entstehen.

TEC21: Weshalb war Beton wichtig? Konnten Sie aus akustischer Hinsicht gut damit umgehen?

Martin Lachmann: Der raumakustische Aspekt ist untergeordnet. Es ging pragmatischer darum, durch die Konstruktion den Schallschutz zu erreichen. Es gibt zwei Strategien – entweder der Massivbau, z.B. aus Beton; das ist erprobt und durch die Masse platzsparend. Oder der Leichtbau. Der braucht mehr Volumen, mit dem man die fehlende Masse kompensieren muss. Damit verbunden sind ökonomische Fragen wie die Bauzeiten.

Mareike Neumann: Bei Durchdringungen oder wenn an der Wand etwas zu montieren ist, sind technische Lösungen nötig, damit der Schallschutz nicht beeinträchtigt wird. Wir haben von Anfang an auf Beton gesetzt, der architektonisch dem entsprach, was wir uns an dem Ort vorgestellt hatten: ein schweres, präsentes Haus. Was uns beim Beton bezüglich der Akustik interessierte, waren die Strukturen im Material, die horizontale Brettschalung, in den Decken die rippenartigen Profilierungen oder die Wand in der Blackbox, die wir mit eingelegten Matrizen mit Fertigteilen erzeugt haben. Es ist ein Betonhaus mit eigener Ausstrahlung, aber man merkt auch, dass es kein kühles Haus ist.

TEC21: Hat der bewegte Abdruck der Schalungsbretter in der Betonoberfläche auch eine akustische Wirkung?

Martin Lachmann: Wir sprachen bereits von der Psychoakustik. Gewisse Leute schieben die Akustik in den Bereich der schwarzen Magie, das ist nicht so. Sie ist aber auch nicht nur Physik. Wichtig ist, zu wissen, dass das, was jeder von uns hört, ein Produkt des Hirns ist. Bis zum Trommelfell ist der Schall einigermassen objektiv, aber was man hört, ist eine Mischung aus sämtlichen Sinneseindrücken. Ich könnte Ihnen Testvideos zeigen, in denen Sie Dinge hören, die es nicht gibt – nur weil Sie etwas sehen. Die Psychoakustik ist ein ernst zu nehmendes Forschungsfeld, an der die visuelle Wahrnehmung stark beteiligt ist. Wenn ich einen Raum dunkelrot streiche, dann klingt er subjektiv anders, auch wenn er noch die gleichen physikalischen Messdaten hat. Für uns Raumakustiker bleiben 50 % Physik, die wir planen müssen, ohne die restlichen 50 % aus dem Auge zu verlieren. Über die Brettstruktur könnten Sie mit einem theoretischen Akustiker lang streiten, sie ist optisch wahrnehmbar und hat eine minimale akustische Wirkung, das reicht. Das Ohr hört auch, was kein Messgerät erfasst. Zusammen mit dem Optischen ergibt sich ein Gesamteindruck. Was zählt, ist die Atmosphäre.

TEC21: Wie sind Sie bei den Sälen vorgegangen?

Mareike Neumann: Wir haben uns wegen des Schallschutzes für eine doppelschalige Betonkonstruktion entschieden. Das war eine Vorgabe der Bauakustik und hat nichts mit der Raumwirkung und Materialisierung zu tun. Dann kam Martin Lachmann ins Spiel. Der Einfluss der Akustik reicht von der Raumgeometrie über Materialwahl und Struktur bis zu Fragestellungen der Oberflächenbehandlung.

Michael Kaufmann: Das war wie ein Pingpong, wir haben immer wieder Überlegungen ausgetauscht und das Optimum gesucht. Ein Konzertsaal, der am Eröffnungsabend eine schlechte Kritik hat, der wird den Ruf die nächsten 30 Jahre nicht mehr los.

Mareike Neumann: Ich habe in den vier Jahren gelernt, dass für die Akustik insbesondere Strukturen in den unterschiedlichsten Massstäben eine Rolle spielen. Die Saalkonstruktion aus Beton hat uns schon frühzeitig abverlangt, die gesamten Befestigungen und Durchdringungen der Gebäudetechnik in Bezug auf Vermeidung von Schallübertragung durchzudenken.

TEC21: Wie sehen Sie das Resultat nach Abschluss?

Martin Lachmann: Ich sehe dem Betrieb sehr zuversichtlich entgegen. Es war eine Planungs- und Bauzeit mit guter Zusammenarbeit. Ich bin zudem froh um das GP-Modell mit den Architekten. Unser Pingpong lief noch bis vor ein paar Wochen. Die Entwicklung eines Konzertsaals dauert mehrere Jahre. Dieser Prozess ist Teil des Erfolgs.

Michael Kaufmann: Wir wollten ein Haus für die Musik bauen, und das ist gelungen. Das musikalische Arbeiten in einer Werkstatt oder eben einem Kraftwerk war die anfängliche Vision für den Wettbewerb. Ich war vor drei Wochen nach fast einem Jahr wieder im Gebäude und nicht erstaunt, es so vorzufinden, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das ist, wie wenn man einen Song schreibt, der dann in der Aufführung stimmt. Es geht nicht um Luxus oder den Glanz gegen aussen. Natürlich sollen die Konzertsäle ausstrahlen, aber das ist nur ein Aspekt. Viel wichtiger war das Schaffen von vielen flexiblen Räumen für die musikalische Arbeit. Wenn man eine solche Arbeitsumgebung hat, entsteht Neues. Eine Musikhochschule der Zukunft, ein offenes Labor für Innovation.

Mareike Neumann: Wir sind zufrieden mit dem Haus. Die Vision, die wir im Wettbewerb hatten, haben wir eingelöst. Mit den intensiven Diskussionen haben wir von der architektonischen Seite her alles durchbringen können. Es freut uns, dass das Haus jetzt klingt. Es wird Zeit, dass es sich mit Leben füllt.