Sull’architettura della città

Intervista a Vittorio Magnago Lampugnani

In occasione del Forum per l’edilizia residenziale di utilità pubblica, Stefano Guidarini intervista Vittorio Magnano Lampugnani su alcuni dei temi che caratterizzano il suo lavoro: l'importanza dell'architettura della città, della durata degli edifici, del ruolo della committenza nella qualità urbana, del recupero del patrimonio esistente e della densità come qualità intrinseca del tessuto cittadino.

Vittorio Magnago Lampugnani – architetto e storico dell’architettura, già professore all’ETHZ e attualmente al GSD di Harvard – ha partecipato al recente Forum per l’edilizia residenziale di utilità pubblica, organizzato a Mendrisio da CASSI (Cooperative d’abitazione Svizzera, Sezione Svizzera italiana) e dall’associazione mantello Cooperative d’abitazione Svizzera, in collaborazione con il DACD della SUPSI e patrocinato dall’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) e dal DSS del Cantone Ticino, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica ticinese sull’edilizia residenziale collettiva.

Stefano Guidarini: Un vecchio adagio dice che ci sono architetti che amano sé stessi, altri che amano l’architettura e poi ci sono architetti che amano la città. Mi sembra che tu appartenga a quest’ultima categoria, non solo per quello che hai scritto, ma anche per quello che dimostri nella tua ricerca progettuale.

Vittorio Magnago Lampugnani: A dire il vero amo anche l’architettura e voglio pure abbastanza bene a me stesso, ma sicuramente la città è per me la cosa più importante del nostro mestiere, nel senso che è la base sulla quale dobbiamo costruire tutto. Se sbagliamo l’architettura e la città è giusta, gli edifici prima o poi si possono sostituire o sistemare. Se sbagliamo la città, il danno è irreparabile.1

SG: Infatti hai sempre avuto un continuo interesse per la città, potremmo dire quasi un amore. È una costante della tua ricerca, che si accompagna al tema della durata. Si vede nel tuo ultimo libro2ma anche in altri tuoi testi precedenti.3

VML: Quando ho iniziato a parlare di «durata», circa trent’anni fa, il tema mi sembrava importante soprattutto dal punto di vista dell’identità urbana e della continuità storica; la dimensione ecologica passava in secondo piano. Oggi, che siamo consapevoli dello stato decisamente precario del nostro pianeta, riflettere sul problema della sostenibilità è un imperativo categorico, per cui il tema della durata è diventato assolutamente centrale. Allora molti mi davano del reazionario o del conservatore. Ora si inizia a capire che chiedere all’architettura e alla città di durare nel tempo è una condizione di resistenza al consumismo e dunque una posizione squisitamente progressista.

SG: Negli ultimi quarant’anni non sei stato l’unico a esprimerti su questi temi. Ci sono state diverse voci, altrettanto autorevoli, come ad esempio Oswald Mathias Ungers, Josef Paul Kleihues, Aldo Rossi, Giorgio Grassi, Carlo Aymonino, fino a Saverio Muratori. È un tema legato alla tua formazione, alla scuola tipologica italiana e tedesca.

VML: Sono i miei maestri, certamente, Giorgio Grassi prima di tutti. Anche se in un’ottica un po’ diversa, ho imparato da loro a leggere la storia dell’architettura e della città come repertorio da cui attingere, come patrimonio con cui misurarsi, come sostanza del nostro mestiere. Alcuni di loro sono stati dei veri e propri compagni di strada. Con Kleihues ho lavorato strettamente a Berlino, con Hans Kollhoff a Zurigo. Potevamo anche avere opinioni diverse sull’architettura, ma sulla città eravamo sempre d’accordo. Hans Kollhoff, dopo aver letto il mio Contro la città usa e getta nella versione originale in tedesco,4 mi ha detto che avevo scritto proprio un bel libro. Poi ha aggiunto: «Vittorio, sono trent’anni che diciamo queste cose, e nessuno ci ascolta. Non serve assolutamente a niente». Ecco, io questo non lo credo. È vero che sono trent’anni che diciamo queste cose, ma la situazione è diversa: la consapevolezza ecologica sta crescendo e inciderà sempre di più sugli interessi economici. Per cui ritengo che le cose possano davvero cambiare.

SG: In «Contro la città usa e getta» sembra che tu riprenda in chiave ecologica il filo di alcuni capitoli di Modernità e durata del 1999:5 «Durata», «Ricambio o manutenzione?», «Solidità come conquista», «Costruzione e rivestimento». Forse non tutti hanno colto il fatto che quest’ultimo libro non è un’idea dell’ultima ora, ma rappresenta l’evoluzione del tuo pensiero in un arco di tempo di almeno trent’anni.

VML: Probabilmente perché non hanno letto il mio libro degli anni Novanta. O forse l’hanno letto in una chiave riduttiva, quella dello studio della città e dell’architettura storica come un ritorno al passato, mentre invece è un ritorno al futuro.

SG: Nei tuoi progetti, come nel Richti Quartier a Zurigo-Wallisellen, sembra che tu sia particolarmente attratto dalla città fondata sul principio dell’isolato a corte.

VML: È vero che considero l’isolato urbano una tipologia particolarmente intelligente ed estremamente duttile. Ma non è l’unica possibile. Il mio progetto per il campus della Novartis a Basilea, per esempio, si basa su un principio diverso, cioè sul valore dello spazio della strada. In questo caso, infatti, quello che tiene insieme tutto è un boulevard (la Fabrikstrasse) che collega tre, a ben vedere addirittura cinque piazze molto diverse tra loro e determina gli allineamenti degli edifici. La definizione chiara del limite tra l’edificio e lo spazio pubblico è la cosa che veramente mi interessa, come anche il fatto di «comprimere» il più possibile il tessuto urbano e ottenere così la massima densità possibile. Questa compattezza viene in qualche modo compensata da episodi di grande apertura, le piazze e soprattutto i parchi. Ecco, è questo contrasto che trovo essenziale per la città.

SG: Nel campus Novartis hai previsto sul lato est della Fabrikstrasse edifici porticati, che poi ciascun progettista ha interpretato a modo suo.

VML: Per la verità nessuno (salvo David Chipperfield e un po’ Juan Navarro Baldeweg) ha rispettato la mia idea – e prescrizione – del porticato. Nel masterplan volumetrico non avevo imposto, deliberatamente, nessun vincolo architettonico, né sui materiali di facciata, né sui tipi di aperture; avevo soltanto previsto un sistema continuo di portici, alti sei metri e profondi quattro, come elemento di caratterizzazione del boulevard principale e di mediazione con lo spazio pubblico. Tutti i progettisti mi hanno detto: «bravissimo, finalmente c’è un masterplan serio, non astratto, che fissa chiaramente delle regole!». Poi, per una sorta di riflesso pavloviano che spesso prende noi architetti (mi ci metto anch’io…), appena ci danno delle regole ci viene automatico cercare di contraddirle, per cui molti si sono inventati qualcosa di diverso. Tutti hanno considerato il proprio edificio come un caso particolare.

SG: C’è stato qualcuno che ti ha sorpreso positivamente?

VML: Roger Diener. Anche lui non ha seguito in tutto il mio piano, ma con il suo edificio (il Forum 3) lo ha arricchito con un elemento che non avevo previsto: un grande aggetto (come un portico senza colonne) che contribuisce alla ricchezza e al carattere pubblico della piazza alberata. Sotto questo sbalzo, ad esempio, i tavoli di un ristorante hanno trovato un luogo congeniale nella bella stagione.

SG: Il tuo intervento realizzato recentemente alla SUPSI di Mendrisio6 è stato su Vienna: «L’edilizia sociale come costruzione della città. La Vienna Rossa, una strategia moderna». È un tema importante, non solo per gli insegnamenti che possiamo trarre da questa esperienza, ma anche per la riflessione contemporanea sul tema dell’isolato urbano, il cosiddetto «Wiener Block», che è alla base del rinnovamento della città da circa venticinque anni (a Nordbahnhof, Seestadt Aspern, Sonnwendviertel ecc.).

VML: Ho scelto il caso di «Vienna Rossa» per una serie di motivi: innanzitutto perché si tratta di un’operazione realizzata sì da un’amministrazione progressista, ma all’interno del sistema capitalista e sulla base di un piano regolatore esistente, che non ha subito variazioni. Dal punto di vista architettonico e urbano mi hanno affascinato le diverse declinazioni dell’isolato urbano. È incredibile e, trovo, entusiasmante la varietà che può avere un isolato che parte, ad esempio, dal primo costruito da Hubert Gessner, per poi prendere la forma di un falansterio, diventare una sorta di scatola cinese, un labirinto, un monumento immenso come il Karl-Marx-Hof di Carl Ehn. In quasi tutti entri attraverso un grande portale e sei in un mondo a parte, quasi una città nella città. Ma malgrado la straordinaria diversità dei suoi episodi «Vienna Rossa» è un’impronta riconoscibile nel tessuto urbano, anche da un punto di vista fisico. La casa sociale è diventata l’occasione per costruire interi pezzi di città e di spazi pubblici urbani. Questo per me è un grande insegnamento, estremamente attuale, da cui dovremmo ripartire.

SG: In questo caso c’era un’amministrazione consapevole e propositiva. La committenza, infatti, è un problema fondamentale.

VML: È imprescindibile che ci sia un controllo pubblico che diventi il garante della qualità urbana. Altrimenti il rischio è che questa non interessi a nessuno, e che nessuno se ne faccia carico. Anche se, per la verità, sempre più investitori privati si stanno rendendo conto che la qualità dello spazio pubblico e dell’architettura conviene a tutti.

SG: I temi sui quali scrivi e lavori rientrano in un contesto più generale. In Svizzera, ad esempio, la «Baukultur »7 dal 2018 definisce uno standard di qualità che abbraccia tutte le attività di modificazione dello spazio abitato; dal 2020 è stata elaborata la «Strategia di Suolo Svizzera» 8 ; il protocollo «Società a 2000 Watt »9 richiede che i cittadini consumino meno energia e risorse, in modo che la società possa diventare energeticamente sostenibile. Poi ci sono le cooperative di abitanti che, a partire da Zurigo nei primi anni Duemila, hanno diffuso il principio secondo cui «non si deve vivere alle spalle delle generazioni future».10

VML: A dire il vero questo principio è stato postulato nel rapporto della commissione mondiale dell’ambiente nel 1987. Comunque il contesto culturale svizzero e la mia attività professionale mi hanno sicuramente aiutato a mettere a fuoco molti di questi temi. Quello che mi sembrava e in effetti tuttora mi sembra mancare è una visione globale della sostenibilità in architettura, legata alla storia e dunque alla disciplina. Isoliamo termicamente le nostre case, ma per farlo usiamo componenti derivati dal petrolio. Le costruiamo con materiali ecosostenibili, ma le piazziamo come capita, costringendo gli abitanti a fare i pendolari, magari con l’automobile privata. Creiamo quartieri modello che chiamiamo verdi, ma sacrifichiamo loro pezzi ancora perfettamente usabili del nostro patrimonio edilizio, sprecando energia grigia e creando rifiuti inutili. Nella pratica, pur con una consapevolezza diffusa, anche a livello amministrativo, c’è ancora molto da fare. E il nostro lavoro di progettisti comporta sempre delle scelte. Posso modificare una facciata in modo «efficiente» dal punto di vista energetico, però allo stesso tempo posso perdere un valore urbano importante. Le scelte non sono facili, richiedono compromessi e decisioni a volte anche dolorose.

SG: Rafael Moneo in effetti sostiene che l’architettura è l’arte del compromesso. Nel tuo libro «Contro la città usa e getta» questi compromessi, che giustamente hai ammesso, non sembrano però così evidenti. Sembra un libro molto idealista.

VML: È un libro di teoria, e la teoria può essere intransigente, non credi? La teoria deve porre obiettivi generali, cambiare la maniera di pensare. A fare compromessi ci pensa poi la pratica. E la pratica ne fa anche troppi. Diverse volte mi sono trovato in giurie di concorsi di architettura a spiegare l’urgenza della densificazione, della riduzione del consumo di suolo, della necessità di non disperdere gli edifici come le mucche in un prato. Mi hanno ascoltato, applaudito e dato ragione, però poi mi hanno detto: «professore bravissimo, quello che dice è assolutamente giusto, però noi siamo abituati diversamente e preferiamo continuare a fare come abbiamo sempre fatto».

SG: I temi del riuso e del recupero, anche di edifici residenziali del secondo dopoguerra, sono oggi al centro del dibattito, e c’è già una letteratura vastissima.

VML: Vastissima, ma quasi sempre molto specifica. E i casi pubblicati, in parte ben noti, sono fortunate eccezioni. Posso raccontare la mia esperienza personale? Le grandi aziende hanno i loro libri contabili, secondo i quali dopo più o meno vent’anni un edificio è ammortizzato, non vale più niente. Cosa fai con quello che non ha più valore? Lo butti giù. Noi sappiamo che gli edifici non sono semplicemente macchine economiche che possono venire facilmente rimpiazzate, hanno quasi sempre un valore storico, urbano, artistico, simbolico. I contabili, ma anche i manager non lo sanno. Li devi letteralmente prendere per mano e indurli a guardare quello che loro considerano senza valore. Allora si accorgono che alcuni edifici hanno dei pregi e delle finiture che oggi non si possono più replicare, o caratteristiche tipologiche (ad esempio le torri) per le quali non si possono più ottenere i permessi (a questo argomento i proprietari sono molto sensibili). È così che sono riuscito a salvare un certo numero di edifici che peraltro sono ancora in piedi e in uso. Ma c’è ancora molto da fare. Subito dopo la caduta del muro di Berlino, ho sostenuto in una conferenza che ero stato invitato a tenere a Dresda che molte delle «Plattenbauten», le residenze prefabbricate realizzate nella Germania-Est negli anni Sessanta e Settanta con sistemi come il P2 o anche il WBS70, erano interessanti dal punto di vista storico e architettonico e che potevano anche essere recuperate. Per poco non mi picchiavano.

SG: Ultimo tema, la densità, che porti avanti da molto tempo con diverse pubblicazioni.11 Tanto per non citare sempre gli architetti, pensiamo a J.G. Ballard, ad esempio, «Il Condominio», 12 dove gli abitanti finiscono per ammazzarsi gli uni con gli altri. La densità, oltre un certo limite, sappiamo che crea problemi, bisogna capire quando «fermarsi».

VML: La densità urbana è un presupposto fondamentale per la qualità della vita dei cittadini, non solo per gli aspetti ecologici relativi al risparmio di suolo, cui oggi siamo particolarmente sensibili, ma anche e soprattutto perché produce prossimità spaziale, convergenza di competenze e di risorse sociali, economiche e creative. La città densa è un concentrato di potenzialità. Gli abitanti del condominio di Ballard si sarebbero probabilmente scannati a vicenda anche se l’edificio fosse stato meno stipato, ma certamente non bisogna esagerare. Gli studi sociologici che hanno cercato di mettere a punto il tema non hanno trovato la formula magica della densità ideale, perché non è una questione meramente funzionale o economica, ma principalmente culturale. Nel mio lavoro ho trovato che una città compatta che si costruisce per isolati urbani, dai tre ai sette piani di altezza (anche con delle eccezioni), con cortili interni correttamente dimensionati e proporzionati, con un rapporto attentamente studiato tra massa costruita e spazi pubblici, strade, piazze e giardini, rappresenti un buon punto di partenza.

SG: Mi viene in mente il plan Cerdá. Dalla prima versione del 1854, i cui isolati avrebbero dovuto essere edificati solo su due lati con un’altezza massima di 16 metri, si è passati cent’anni dopo ad una cubatura quadruplicata, con enormi problemi di congestione. Tu a quale stadio ti saresti fermato?

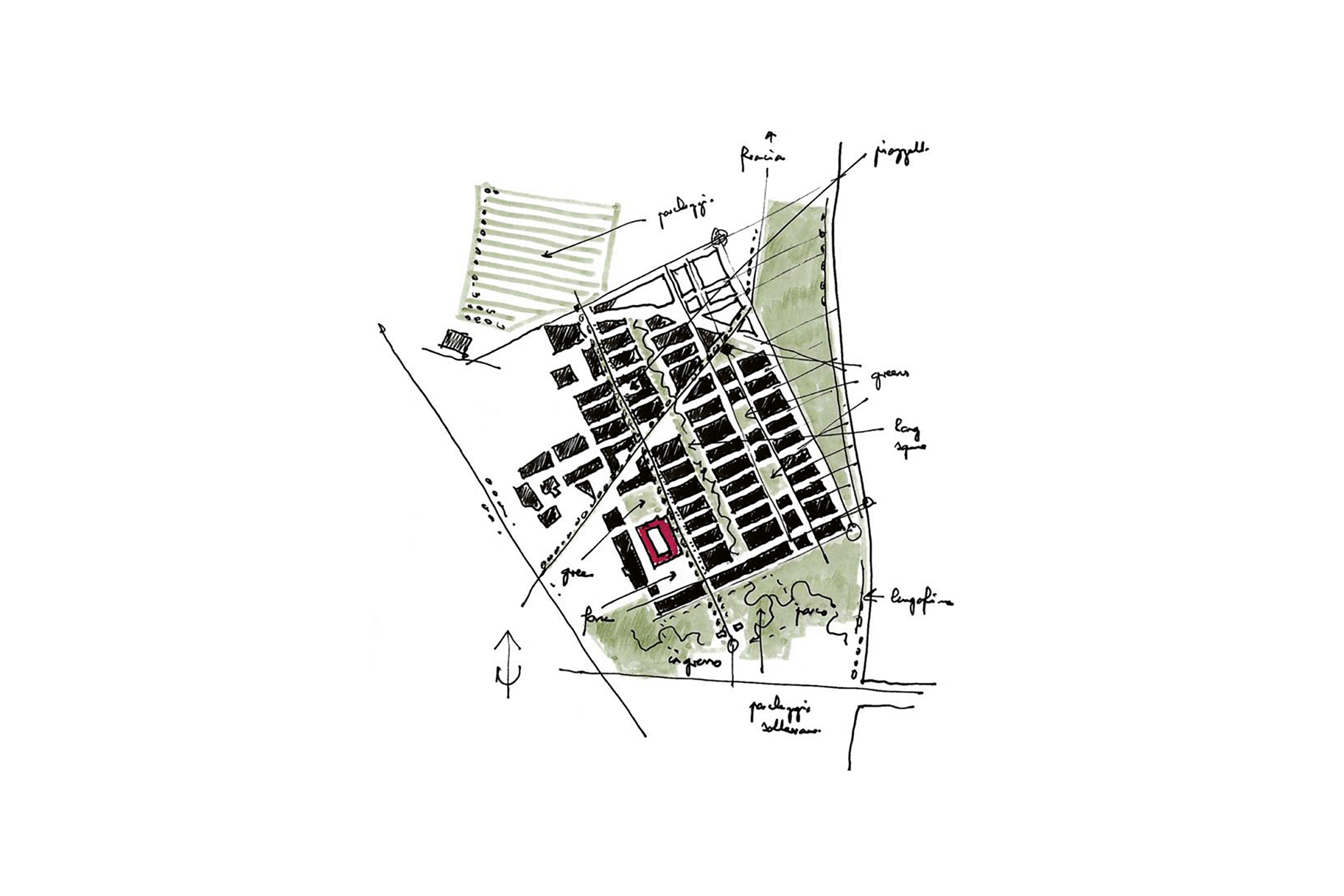

VML: Il progetto originale di Cerdá era praticamente una città-giardino, che combinava con disinvoltura due qualità opposte. Si era mai vista prima una città-giardino urbana? È quasi un ossimoro. Comunque secondo me la soluzione ideale del 1854 non era proponibile per una grande città. Poi si è esagerato nel senso opposto, fino alle densità attuali. Credo che la soluzione migliore sarebbe stata quella di uno stadio intermedio, con una densità sostenibile in equilibrio tra appartamenti a doppio affaccio ben illuminati e intensità della vita urbana. Comunque ogni tipologia urbana richiede una sua densità appropriata. In un concorso che purtroppo abbiamo perso, quello di Horner Geest ad Amburgo, il bando richiedeva una forte densificazione con ben 3100 nuove abitazioni per un quartiere popolare degli anni Cinquanta, edilizia aperta e densità bassissima. Sicuramente non lo rifaremmo oggi, ma ha una sua qualità, con proporzioni ben studiate tra gli edifici e i grandi spazi verdi. Anziché seguire il suggerimento del bando di aggiungere mediamente due piani agli edifici esistenti, che ci sembrava stravolgerne le proporzioni e la composizione urbana, abbiamo proposto di concentrare la nuova residenza in pochi punti di grande densità. Avremmo così preservato la qualità della città-giardino del dopoguerra e l’avremmo urbanizzata con frammenti di una città radicalmente diversa, con nuovi spazi pubblici e nuove funzioni squisitamente urbane.

SG: Quest’ultimo esempio è importante e dimostra che non si può intervenire sulla città e sull’architettura applicando delle formule ripetitive. In fondo gli architetti sono come dei sarti che devono fare sempre il lavoro su misura, in rapporto a molteplici fattori.

VML: Sì, ed è proprio questo che rende il nostro mestiere così difficile: dobbiamo avere una teoria chiara e poi adattarla duttilmente a situazioni diverse, senza perderne la coerenza concettuale. È proprio questo che rende il nostro mestiere così imprevedibile, ricco e meraviglioso.

Note

1. Cfr. anche: La questione urbana: un nuovo manifesto, intervista a Vittorio Magnago Lampugnani, S. Milan (a cura di), «Archi», 2023, n.3, pp. 26-27.

2. V. Magnago Lampugnani, «Contro la città usa e getta. Per una cultura del costruire sostenibile», Bollati Boringhieri, Torino 2024.

3. V. Magnago Lampugnani, «Modernità e durata. Proposte per una teoria del progetto», Skira, Milano 1999.

4. V. Magnago Lampugnani, «Gegen Wegwerfarchitektur. Weniger, Dichter, Dauerhafter Bauen, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2023.

5. V. Magnago Lampugnani, «Modernità e durata», cit.

6. Forum dell’edilizia residenziale di utilità pubblica, SUPSI, Mendrisio, 13-14 settembre 2024.

7. Cfr. Dichiarazione di Davos 2018, «Verso una cultura della costruzione di qualità per l’Europa», Ufficio federale della Cultura, Sezione Patrimonio culturale e monumenti storici, 2018.

8. Nel 2020 è stata approvata la «Strategia Suolo Svizzera», che prevede di ridurre il consumo di suolo secondo una visione complessiva, azzerandolo a partire dal 2050.

10. p.m. (Hans Widmer), «bolo’bolo», Paranoia City Verlag, Zürich 1983; Martin Blum, Andreas Hofer, p.m. (Hans Widmer), «Kraftwerk1, construire une vie coopérative et durable», Édition du Linteau, Paris 2014; Dominique Boudet (a cura di), «New Housing in Zurich. Typologies for a Changing Society», Park Books, Zürich 2017; S. Guidarini, «New Urban Housing. L’abitare condiviso in Europa», Skira, Milano 2018.

11. V. M. Lampugnani, T. K. Keller, B. Buser (a cura di), «Städtische Dichte», Avenir Suisse, NSL, ETHZ, Verlag Neue Züricher Zeitung, Zürich 2007. NB. In Italiano Städtische Dichte significa appunto «densità urbana».

12. J.G. Ballard, High Rise (1975), ed. it. «Il condominio»., Feltrinelli, Milano 2003.