Vernunft statt Ideologie

Energetische Gesamtbilanz

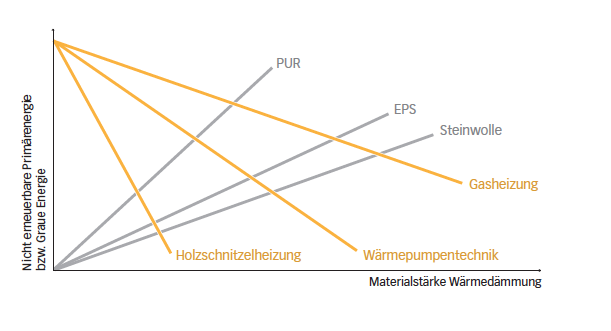

Nicht jede nachträgliche Wärmedämmung von Gebäuden ist umweltfreundlich. Die Dicke einer aus ökologischer Sicht sinnvollen Dämmung ist abhängig vom Heizsystem und niedrig, wenn erneuerbare Energiequellen genutzt werden.

Jeder zusätzliche Zentimeter Wärmedämmung reduziert den erforderlichen Energieaufwand, um ein Gebäude zu beheizen. Dadurch verringert sich die Umweltbelastung. Jeder Zentimeter Wärmedämmung muss jedoch auch hergestellt, transportiert und irgendwann entsorgt werden. Der grössere Materialaufwand dafür erhöht wiederum die Umweltbelastung es ist eine gegenläufige Beziehung. Abhängig von der Art des Dämmstoffs einerseits und dem Heizsystem und seinem Energieträger andererseits gibt es eine klare Grenzdicke für die Wärmedämmung, ab der sich jeder weitere Zentimeter Dämmmaterial kontraproduktiv auf die Ökobilanz auswirkt.

Beispielhaft betrachtet werden hier zwei bestehende Aussenwandkonstruktionen mit unterschiedlichem Wärmedämmvermögen, nämlich mit U-Werten1 von 0.8 W/m2K und 0.4 W/m2K, die zusätzlich gedämmt werden sollen. Die Norm SIA 1802 gibt einen U-Wert von 0.4 W/m2K vor. Wird nachträglich gedämmt, müssen U-Werte von 0.25 W/m2K bzw. für das Gebäudeprogramm 0.2 W/m2K erreicht werden. Die Frage ist, wo aus ökologischer Sicht die Grenzdicken liegen. Der konstruktive Aufwand und die damit verbundene Umweltbelastung sind im Folgenden nicht berücksichtigt.

Drei Dämmmaterialien werden einander gegenübergestellt: Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS) mit Grafitzusätzen, aus Polyurethan (PUR) und Steinwolleplatten. Sie alle werden häufig als verputzte Aussenwärmedämmung (VAWD) eingesetzt. Im Vergleich zu den üblicheren Materialien EPS und Steinwolle verursacht PUR die höchste Umweltbeeinträchtigung. Es wird seltener verwendet und kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn mit geringer Dicke eine maximale Dämmung erreicht werden soll. Ausserdem werden drei Heizsysteme betrachtet: die Gasheizung, die Holzschnitzelheizung und die Wärmepumpentechnik Letztere mit einer üblichen Jahresarbeitszahl (JAZ)3 von 3.9 beim Schweizer Energiemix (60% Wasser-, 40% Atomkraft).

Die Ökobilanzdaten nicht erneuerbare Primärenergie, Treibhausgasemissionen und Umweltbelastungspunkte (UBP) unterscheiden sich grundlegend (vgl. Kasten). Sie führen demnach zu unterschiedlichen Resultaten. Hinsichtlich Primärenergie und Treibhausgasemissionen sind bei den Heizsystemen prägnante Unterschiede zwischen den Grenzdicken festzustellen. Denn eine Gasheizung verursacht viel mehr Treibhausgase als die Holzschnitzelheizung und die Wärmepumpe. Die Holzschnitzelheizung erzeugt mit Abstand die geringsten Treibhausgasemissionen und hat den niedrigsten Bedarf an nicht erneuerbarer Primärenergie. Nach dem Kriterium UBP schneidet wegen der Feinstaubbelastung aber auch sie schlecht ab. Betrachtet man die UBP, ähneln sich die Heizsysteme, und es sind stets relativ dicke Wärmedämmungen sinnvoll. Die Vorteile von Holzschnitzelheizungen oder Wärmepumpentechnik kommen klar zum Ausdruck, wenn man das Kriterium Treibhausgasemissionen in den Vordergrund stellt. Auf diese Weise liesse sich für eine möglichst geringe Dämmstärke argumentieren.

Erst dämmen, dann Heizsystemwechsel

Liegt der U-Wert einer bestehenden Aussenwand bei 0.8 W/m2K, muss der Wärmeschutz nach Norm SIA 180 verbessert werden. Je nach Heizsystem und Energieträger sind unterschiedliche Ansprüche zu stellen: Beim Einsatz von erneuerbarer Energie Holzschnitzelheizung oder Wärmepumpentechnik ergibt es keinen Sinn, die üblichen U-Werte zwischen 0.2 und 0.25 W/m2K wesentlich zu unterschreiten. Bei fossilen Energieträgern wie Gas oder Öl wären aus ökologischen Überlegungen sehr dicke Wärmedämmungen sinnvoll, die konstruktiv kaum bewältigt werden können.

Wenn die Aussenwand mit einem U-Wert unter 0.4 W/m2K bereits dem Mindestwärmeschutz aus der Norm SIA 180 entspricht, lässt sich eine zusätzliche Wärmedämmung aus rein ökologischer Sicht zwar rechtfertigen. Unter Berücksichtigung aller Aspekte ist jedoch ein besserer Wärmeschutz nur bei Heizsystemen mit fossilen Energieträgern klar zu befürworten. In diesem Fall wäre ein Wechsel auf Holzschnitzelheizung oder Wärmepumpentechnik wirksamer, als wenn der Wärmeschutz verbessert und weiter mit Gas oder Öl geheizt wird. Anders gesagt: Mit einem umweltfreundlichen Heizsystem ist eine Verbesserung des Wärmeschutzes eher nicht sinnvoll und kaum erforderlich.

Ausserdem lässt sich aus der Untersuchung eine Reihe von weiteren Schlüssen ziehen: Mit einer Gasheizung ist immer die dickste Wärmedämmung erforderlich. Wird mit Holzschnitzeln geheizt, braucht man aus ökologischer Sicht dagegen die geringste oder gar keine zusätzliche Wärmedämmung. Eine bestehende Aussenwand mit einem U-Wert ab 0.8 W/m2K sollte in jedem Fall nachträglich gedämmt werden. Liegt der U-Wert bei oder unter 0.4 W/m2K, muss nicht zwingend nachgedämmt werden. Wirksame Massnahmen sind dann der Wechsel von Heizsystem und Energieträger.

Anmerkungen und Literatur

- Der U-Wert ist das Verhältnis der Wärmestromdichte, die im stationären Zustand durch das Bauteil fliesst, zur Differenz der beiden angrenzenden Umgebungstemperaturen. Der Wärmedurchgangskoeffizient eines Bauteils ist der Kehrwert des Gesamtdurchlasswiderstands. Je kleiner der U-Wert, desto besser ist der Wärmeschutz.

- Die Norm SIA 180 Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden zusammengefasst: Jeder bewohnte Raum muss behaglich und gesund sein, und das Gebäude muss so konzipiert sein, dass diese Eigenschaften auf möglichst natürliche Art erreicht werden. Dafür dürfen Aussenwände einen U-Wert von höchstens 0.4 W/m2K haben.

- Die Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe gibt das Verhältnis der über das Jahr abgegebenen Wärme zur aufgenommenen elektrischen Energie an.