L'espressività del dettaglio nella struttura

Intervista a Neven Kostic

In questa intervista, Neven Kostic condivide il suo approccio innovativo alla progettazione, mettendo al centro l’interdisciplinarità, l’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e la fabbricazione digitale, e la sostenibilità.

For the English version click here.

Carlo Nozza: Durante la conferenza L’incertitude et la médiane tenuta all’EPFL qualche tempo fa, hai affermato che per te è molto importante l’apertura della ricerca in ingegneria alle altre scienze. Come ti relazioni quindi alla collaborazione interdisciplinare, spesso fonte di riferimenti e idee per l’innovazione?

Neven Kostic: A mio parere l’ingegnere strutturale, per comprendere e rispondere pienamente ai progetti che comportano le sfide più complesse, deve considerare spunti provenienti da varie discipline ingegneristiche, non solo dall’ingegneria strutturale tradizionale. Uno dei pilastri dell’ingegneria risiede nella capacità di far interagire idee provenienti da ambiti diversi. Nella mia presentazione all’EPFL ho fornito diversi esempi, come il primo utilizzo delle travi reticolari nella costruzione navale o l’impiego di piastre al di fuori del contesto edile. Si può trovare ovunque l’interdisciplinarità nell’ingegneria strutturale. Sono molto interessato alle strutture ottimali e il miglior esempio interdisciplinare in questo caso è la natura stessa. So che non è un paragone nuovo, ma in qualche modo è sempre bello di per sé. Tutto ciò che realizziamo come esseri umani è il risultato di interventi artificiali, innaturali. Per raggiungere la «bellezza naturale» nei progetti, bisogna comportarsi come fa la natura, evitando di aggiungere mai nulla più del necessario. Un animale da caccia non può essere obeso, per sopravvivere deve essere veloce. L’uomo, invece, non segue sempre la natura e ha la tendenza ad aggiungere il superfluo, non solo perché un elemento si suppone così più resistente e sicuro, ma anche più ricco o prezioso. La natura definisce le cose per come devono essere, le ottimizza, e così sono belle. Ecco una delle tante ragioni per suscitare l’interesse dell’ingegneria strutturale verso altre scienze e collaborazioni interdisciplinari. Questi sono i riferimenti per l’innovazione.

CN: Quanto hai detto sinora mi fa pensare a Frei Otto che tra il 1964 e il 1991 ha diretto l’Istituto per le strutture leggere a Stoccarda, dove ha sviluppato diverse ricerche proprio sulle strutture della natura. Su cosa ti concentri quando inizi a sviluppare i tuoi sistemi strutturali?

NK: Mi riferisco a un problema specifico. Devo ammettere che forse non sono un grande ricercatore, ma mi interessa di più sciogliere questioni precise e concrete; quindi non faccio delle indagini se non c'è un quesito da risolvere. Quando sviluppo le strutture, in un contesto già definito, cerco di affrontare e risolvere i problemi, evitando di crearne dei nuovi, il tutto nel rispetto del lavoro di architettura.

CN: Qual è la tua opinione riguardo l’evoluzione tecnologica in corso, ad esempio circa l’impiego degli strumenti e della fabbricazione digitali, così come dell’IA?

NK: Sono molto interessato a questi temi e credo davvero nel progresso che apportano. Quando sento parlare di fabbricazione digitale immagino sempre qualcosa di completamente diverso da quello che si sta facendo oggi, un futuro dove i robot lavoreranno in cantiere assieme agli uomini per aiutarli nello svolgere le attività più pesanti o pericolose. Quindi, mi aspetto che rapidamente, arrivino la costruzione e l’assemblaggio automatici anche nei cantieri edili, come è già presente nelle fabbriche automotive.

Quanto all’intelligenza artificiale, la sto già impiegando nel mio lavoro. Credo che l'IA sia uno strumento utile e non un pericolo, perché probabilmente riesce meglio in ciò dove io ho maggiori difficoltà. Dobbiamo essere aperti all’impiego di questi nuovi strumenti, molte novità arriveranno presto anche nelle nostre professioni, ma non credo proprio che l’architettura o l’ingegneria scompariranno. Infine, sono rimasto molto sorpreso quando ho dialogato con ChatGPT e, per interesse, le ho chiesto di eseguire una verifica strutturale, che ha fatto correttamente. Le verifiche strutturali di IA, che arriveranno un giorno, saranno il risultato di una macchina, ma per trovare una soluzione sarà ancora necessario immaginare e inventare.

CN: L’intelligenza artificiale è una questione di statistica. Certo è in grado di elaborare risposte molto efficienti, ma mi chiedo fino a dove può arrivare oggi una soluzione «solo» statisticamente corretta, se confrontata a una risposta che sia anche frutto dell'intuizione umana.

NK: Esatto questo è il problema, non cadere in soluzioni corrette, ma mediocri. Inoltre potrebbe diventare difficile cambiare punti di vista e quindi proporre risposte diverse dallo standard, perché molti la penseranno allo stesso modo. Questo è certo un buon motivo per coltivare l’educazione e migliorare costantemente la nostra formazione.

CN: Entrando più nel merito dei tuoi progetti, quale è la tua sensibilità nella scelta dei materiali da utilizzare nelle strutture?

NK: Non ho delle preferenze, ognuno ha le sue specifiche potenzialità. Si può utilizzare qualsiasi materiale se è in grado di rispondere in maniera ottimale ai requisiti della struttura. Ogni materiale è interessante, ma è molto complesso arrivare a conoscere la sua specifica peculiarità, come accade per il legno – che usiamo oggi fin troppo –, per il cemento armato, per l'acciaio o per i materiali compositi.

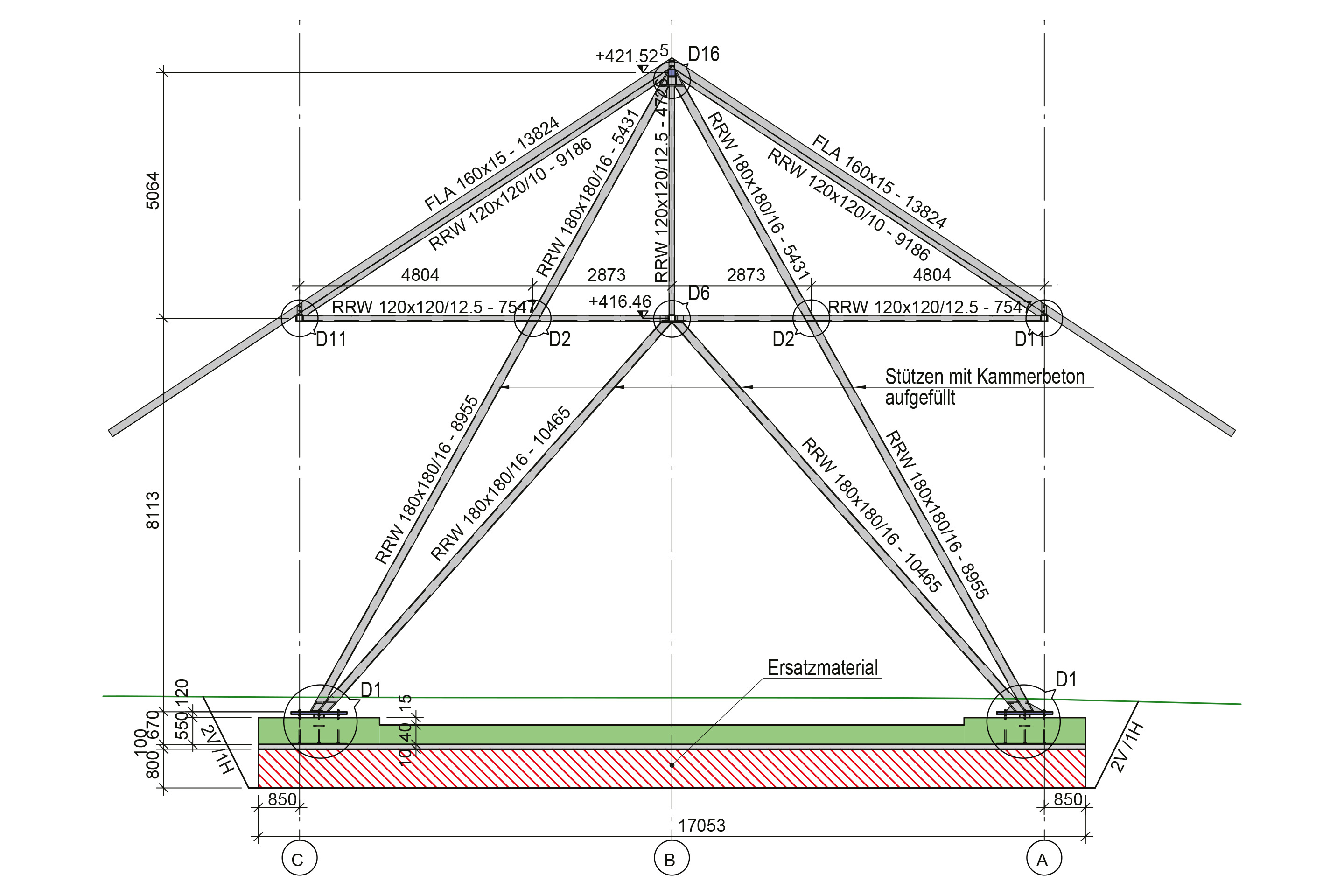

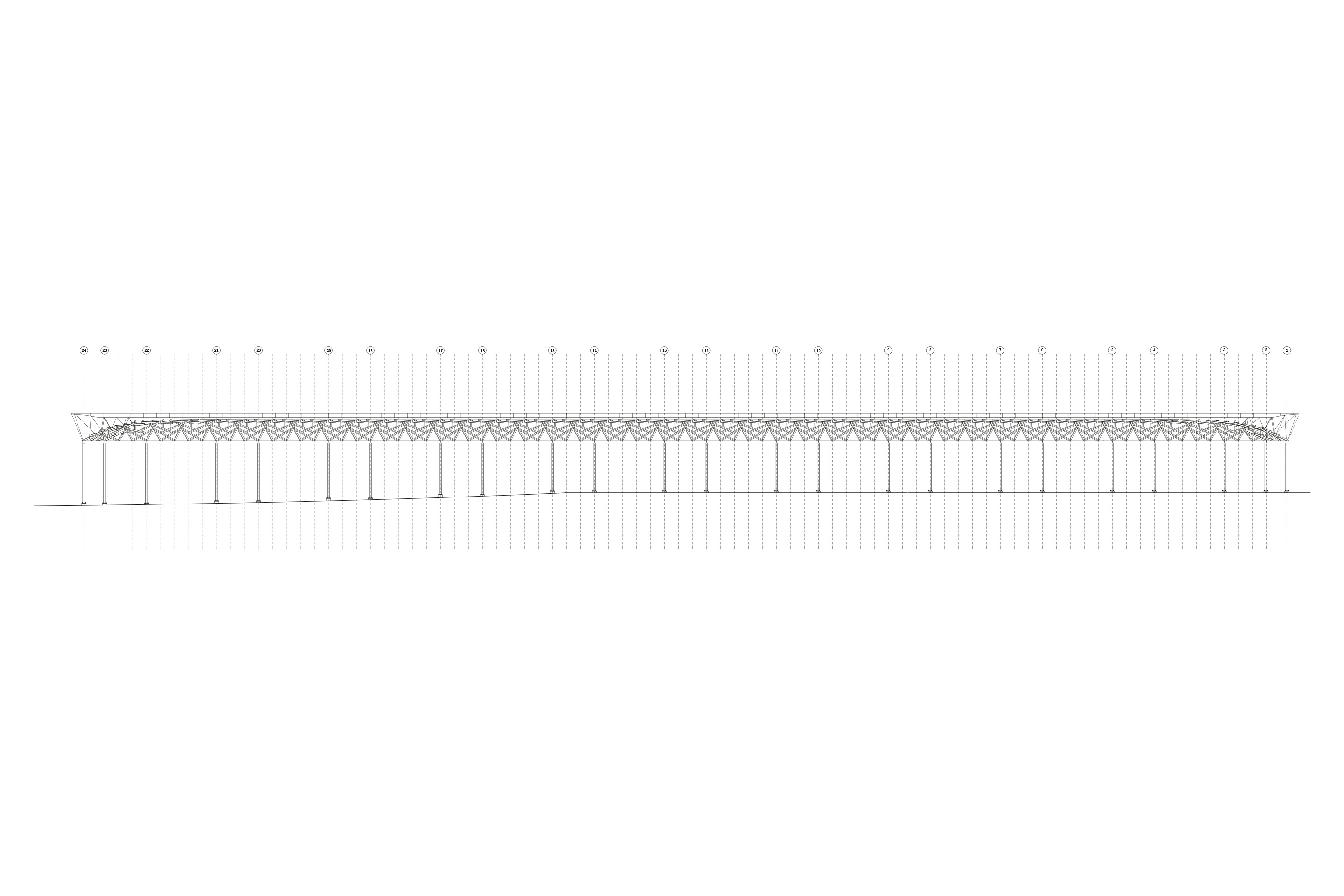

CN: Nel caso della grande copertura al Koch Areal, perché hai scelto di impiegare una struttura in acciaio?

NK: Il progetto nasce dall’esigenza di completare una tettoia esistente molto grande, impiegata per il deposito del carbone (Kohlenhalle) e in parte demolita. Questa copertura è un vero gioiello dell'ingegneria perché sorretta da una straordinaria struttura in legno, realizzata con tronchi naturali e con luci strutturali al limite delle possibilità del materiale.

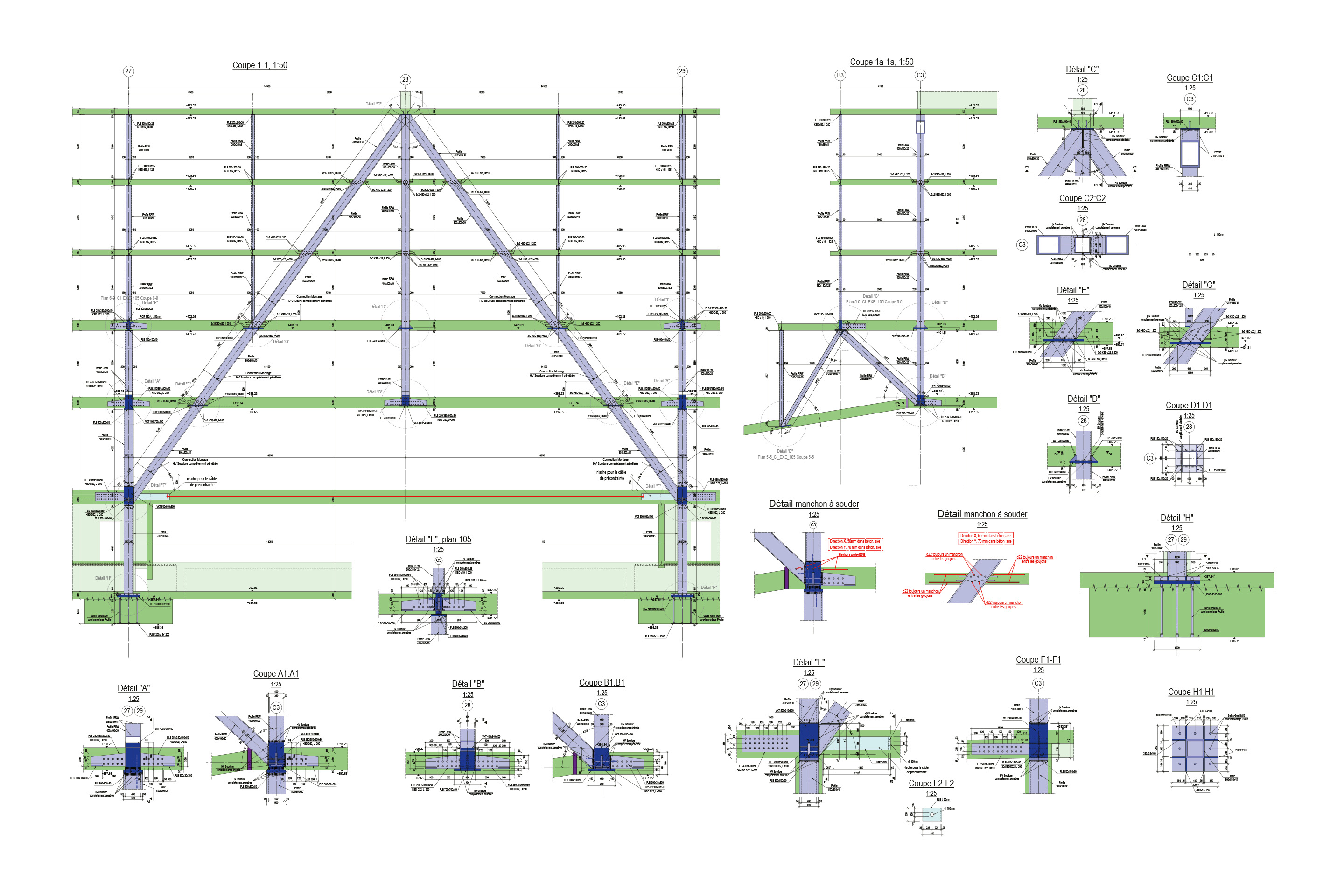

Ci è stato chiesto di costruire la porzione di tetto demolita e allo stesso tempo di mantenere il più libero possibile lo spazio al piano terra. All’inizio ci hanno suggerito di impiegare ancora il legno per la costruzione, ma il problema era che, per le luci desiderate, sarebbe risultata una struttura troppo massiccia e pesante. Quindi abbiamo proposto di realizzarla in acciaio per ottenere una leggerezza paragonabile alla struttura esistente. La struttura originale in legno è in tronchi circolari con diametro 220 mm, in quella di acciaio i profili impiegati per le colonne sono di 180x180 mm e così quando le guardi entrambi in prospettiva hanno la stessa sezione. Quindi l’eleganza dell'insieme è data dalla combinazione dell’ottimizzazione delle proporzioni dei nuovi profili in acciaio, con le dimensioni dei tronchi in legno esistenti. Se avessimo perseverato nel vincolo di impiegare il legno, i nuovi elementi sarebbero stati tre volte più grandi e pesanti.

CN: Come componi ed esprimi l’articolazione del montaggio degli elementi e dei giunti? Come sviluppi i dettagli esecutivi?

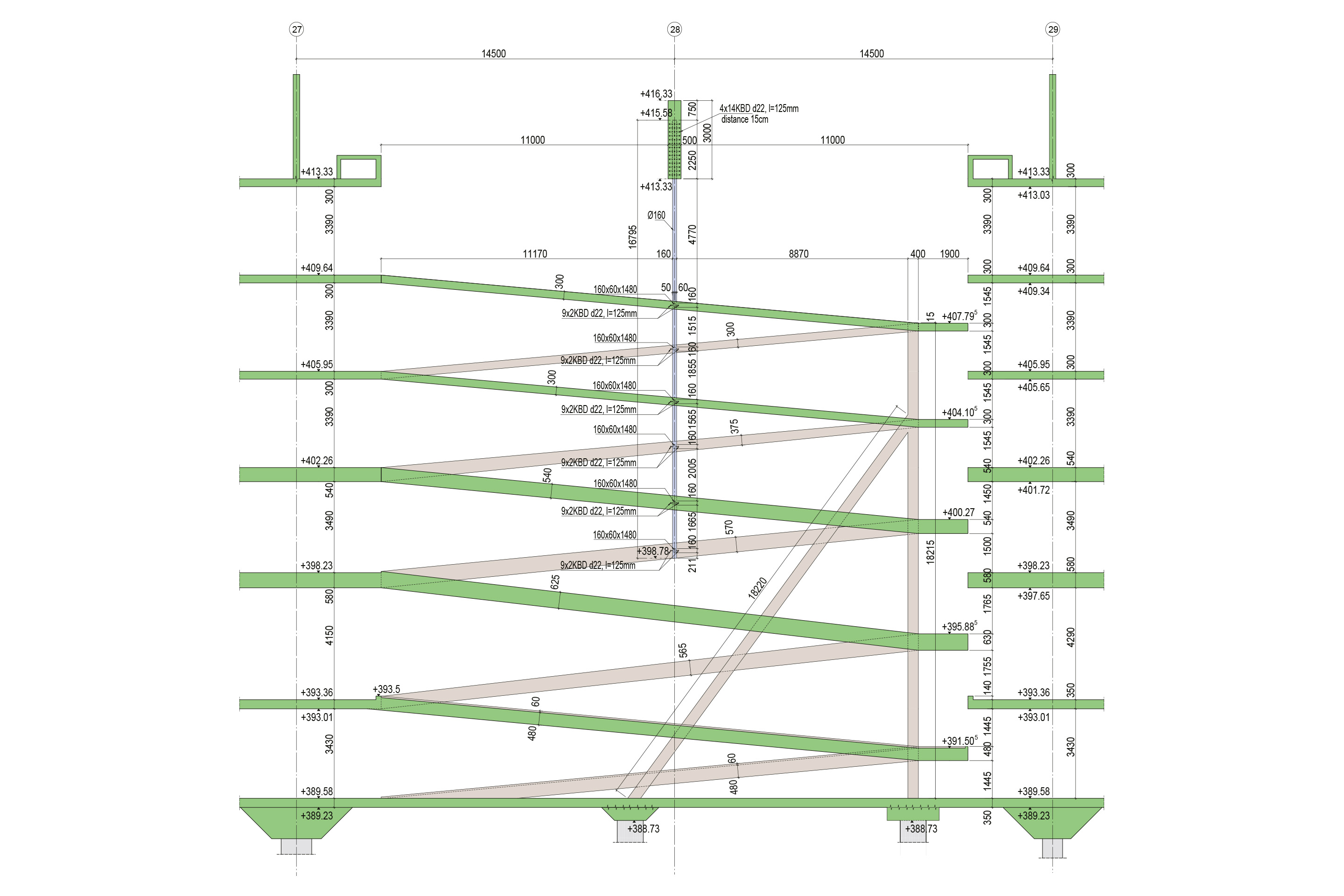

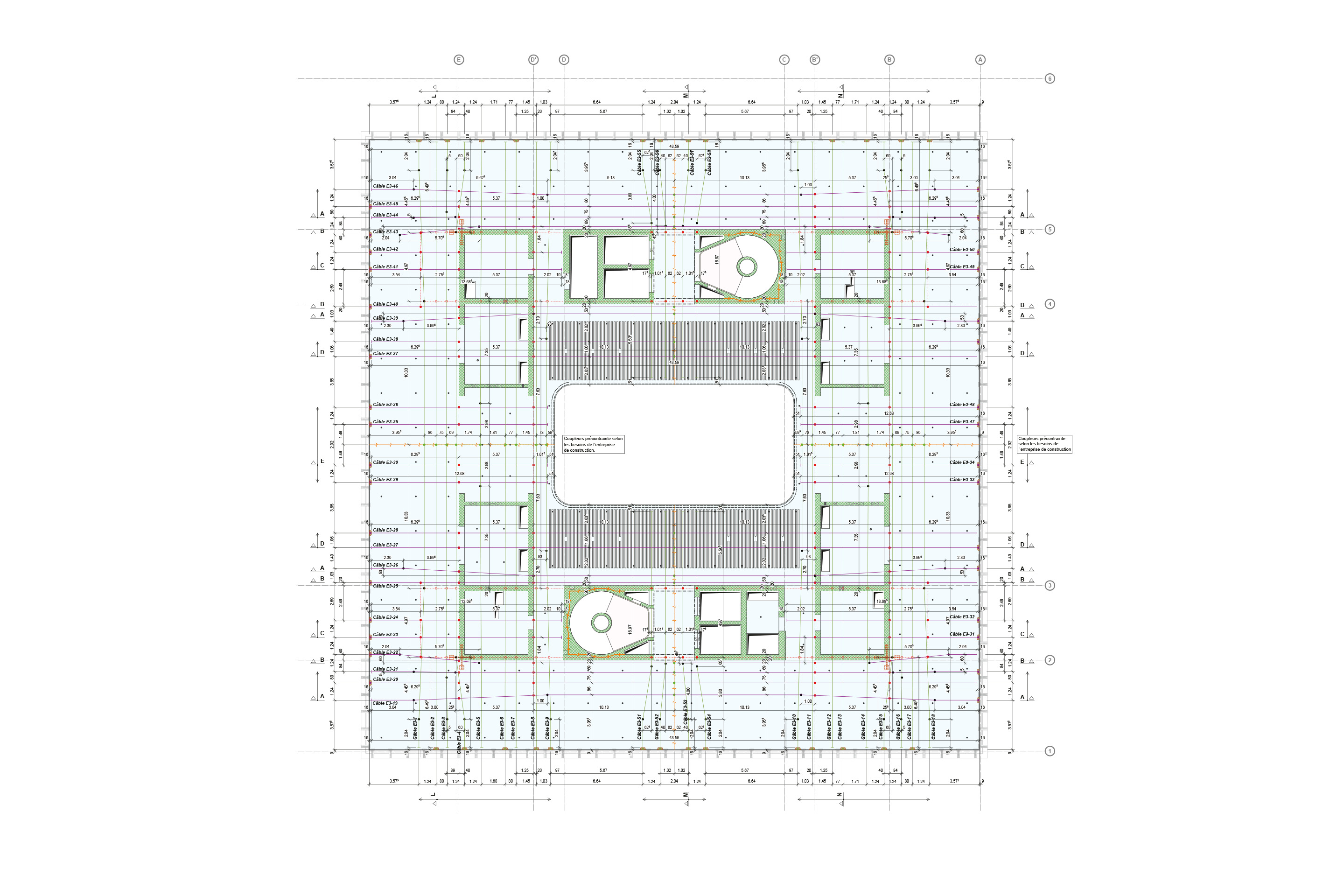

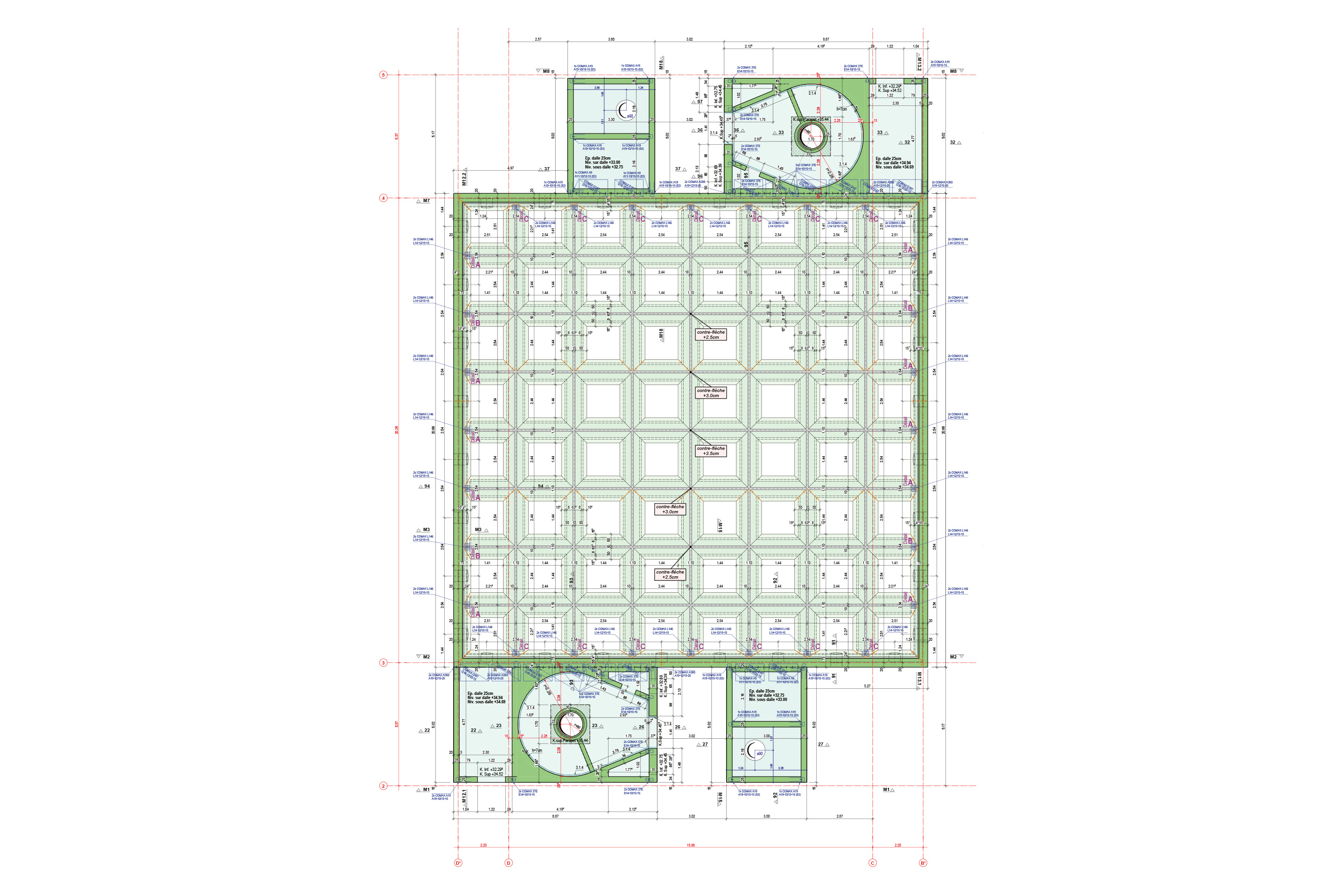

NK: Il dettaglio in sé è una questione di progettazione, proporzione, giunzione e quindi non è solo funzionale. Per me è molto importante che i dettagli non abbiano solo una funzione statica, ma che siano anche eleganti e integrati nella struttura. Più il dettaglio è espressivo della sua funzione strutturale, più si ottengano risultati interessanti. Nel caso della tettoia al Koch Areal, tutti gli elementi della struttura dovevano essere prima prodotti e parzialmente pre-assemblati in officina, poi smontati e trasportati per essere definitivamente montati sul posto, impiegando sempre in modo ottimale il materiale necessario. Lo stesso appare anche per l’edificio HESAV del Campus Santé.

CN: Riguardo l’innovazione dei processi di progettazione, il tuo ufficio lavora in ambiente interoperabile BIM? Quale è la tua opinione su questi strumenti?

NK: Il BIM dieci anni fa è stata una moda. Credo che non sia il BIM a essere interessante in sé, ma piuttosto il disegno in 3D. Nel nostro studio si disegna tutto in 3D, non è sempre più veloce, ma permette di vedere meglio ogni aspetto di una struttura anche in dettaglio. Quindi più che il BIM mi interessa la progettazione tridimensionale, che peraltro oggi è comune a molti studi. Quando si collabora tra specialisti, nella maggior parte dei casi non si lavora in BIM, ma i progetti vengono sviluppati con software specialistici non interoperabili e poi si condividono le informazioni, è così che funziona oggi nella realtà. Riguardo il disegno in 3D, va però detto che purtroppo molti architetti e ingegneri dedicano più tempo ai modelli generali che allo sviluppo del progetto, in particolare in pianta e sezione in 2D. A mio parere, questi disegni in 2D, anche se utilizzati da poche persone, sono molto importanti perché aiutano a sviluppare al meglio il progetto e a seguire con precisione la costruzione. Non possono essere delle semplici stampe in 2D del modello generale, ma disegni specifici con tutte le informazioni necessarie anche di dettaglio. Nel nostro studio impieghiamo molto tempo a preparare i disegni esecutivi, sono anche un modo per dimostrare rispetto verso chi realizzerà le opere. Non puoi infatti richiedere l’eccellenza nell’esecuzione, se non fornisci strumenti e informazioni di qualità.

CN: Numerose iniziative internazionali incentivano un approccio sostenibile alla progettazione: basti citare l’Agenda 2030 dell’ONU (2015), il programma New Europeans Bauhaus dell’UE (2021) o la Strategia Baukultur in corso di attuazione nella Confederazione Svizzera (2023).

NK: Per quanto riguarda il riuso dei materiali e degli elementi della costruzione, penso che le discussioni svolte negli ultimi anni siano abbastanza accademiche e vorrei che diventassero più pratiche, qualcosa che possa davvero funzionare. Trovo il tema, comunque, molto interessante e abbiamo già cercato di affrontarlo partecipando ad alcuni concorsi come, ad esempio, quello per un padiglione nel Dreispitz Areal a Basilea o il concorso recentemente vinto a Ginevra, il Parc de la Jonction.

Per me riuso non significa riutilizzare una finestra che proviene da un altro edificio ma, se si vuole fare sul serio, occorre imparare a costruire edifici programmati per essere facilmente riutilizzati un domani. Purtroppo, in generale, non è ancora questa la prassi comune, al contrario si continuano a costruire manufatti che nel caso del loro prossimo riuso richiederanno enormi quantità di energia e risorse per ottenere risultati assai modesti. È dunque ancora logico pensare a costruzioni programmate per un facile riuso nel tempo.

Nella proposta per la Holliger Tower O1 a Berna (500-year tower) che ho progettato con lo studio TEN, la struttura portante è stata ideata per durare 500 anni, mentre tutto quello che è portato è stato studiato e costruito per resistere 50-100 anni e poi essere adattato o sostituito. Anche in questo caso si potrà risparmiare una grande quantità di energia e di risorse perché la struttura non cambia nel tempo. Anche questa è una strategia per il riuso. C’è anche il caso del completamento della grande copertura a Koch Areal, dove tutti i dettagli sono progettati per essere facilmente assemblati e successivamente smontati, in modo da poter riutilizzare facilmente i materiali e gli elementi della costruzione. Infine, c’è il progetto di concorso che ho fatto con Jan Kinsbergen per una scuola in acciaio riciclato a Zurigo. È interessante perché abbiamo proposto una struttura in acciaio realizzata con elementi interamente di riuso, disegnata con giunti che permettono di riutilizzarla ulteriormente anche in futuro. La struttura è interamente modulare realizzata con gli stessi elementi e tutti della stessa misura. Va detto che in questi casi gli aspetti economici hanno sempre un grande peso, per cui non si può improvvisare o barare se si vuoi essere davvero efficiente. L’economia è molto sincera, immediatamente svela la realtà perché è direttamente connessa alla quantità di energia che impieghi.

CN: Qual è la tua opinione sull’impiego della prefabbricazione industrializzata nella costruzione?

NK: Posso dire che in Svizzera è ancora il calcestruzzo in opera a dominare il mercato, per ragioni culturali ed economiche. In generale non ho però nulla in contrario, finché la struttura è flessibile e può essere utilizzata in modi diversi in futuro. Quindi, a mio parere, non c’è ancora niente di più efficace che costruire, e poi eventualmente riutilizzare diverse volte, un semplice sistema costituito da pilastri e solai in cemento armato. Le imprese in Svizzera sono veloci ed efficienti nel costruire questi sistemi e in seguito, lo spazio può essere facilmente riorganizzato e riutilizzato. Stanno arrivando comunque tempi interessanti perché molti edifici costruiti in questo modo negli anni Cinquanta e Sessanta oggi al termine della loro prima vita di esercizio, dovranno essere adattati, ristrutturati o riutilizzati mantenendo le strutture.

CN: Grazie all’ottimizzazione della geometria degli elementi, la prefabbricazione industrializzata offre possibilità di espressione diverse rispetto ai sistemi di produzione tradizionali in opera. Prima di iniziare l’intervista abbiamo parlato delle architetture di Mangiarotti e del modo in cui collaborava con l’industria della prefabbricazione per progettare pezzi ottimizzati per forma e funzione. Come è noto, la prefabbricazione permette inoltre di controllare meglio la produzione perché si impiegano processi dove ogni aspetto è ottimizzato, come ad esempio programmazione della produzione, qualità dei materiali, temperatura, umidità, tempi di maturazione, finiture ecc. non credi sarebbe comunque interessante aprire di più la realtà della Svizzera alla prefabbricazione avanzata e/o industrializzata?

NK: È bello che tu abbia citato di nuovo Mangiarotti perché mi è sempre piaciuto molto il suo lavoro e se c’è una cosa che abbiamo in comune, è la passione per i mobili, una tradizione famigliare e hobby personale. Mi sento in sintonia con il suo pensiero e devo ammettere che vi è qualcosa di molto interessante nei suoi sistemi prefabbricati. È significativo che la prefabbricazione permetta di ottenere migliori dettagli non solo per ragioni estetiche, ma soprattutto per efficienza. Inoltre, quando si costruisce in città, essa permette di ridurre di molto i tempi di realizzazione.

Nel caso della Holliger Tower O1 a Berna (500-year tower), per essere più veloci abbiamo programmato di realizzare simultaneamente i diversi elementi della costruzione in diverse fabbriche e officine. Risparmiare materie prime è urgente, ma non è ancora ritenuto indispensabile. In futuro lo diventerà e come società saremo spinti a salvaguardare ogni risorsa e quindi anche prefabbricare gli elementi della costruzione in modo da poterli riutilizzare.

CN: Secondo la tua esperienza, quale ruolo dovrebbero ricoprire l’architetto e l’ingegnere nel processo della progettazione?

NK: Nell’edilizia, ho sempre rispettato gli architetti come primi autori del progetto. Noi ingegneri partecipiamo come secondo o terzo partner con il committente e poi c’è il costruttore, ma questo non significa che non ci sia un contributo importante da parte nostra. A mio parere si tratta sempre di un lavoro di squadra, anche quando il regista è un architetto. Nei vari progetti il mio ruolo può essere molto diverso, a volte sono davvero solo un ingegnere che calcola qualcosa che deve resistere perché ci sono innumerevoli altri input da parte degli architetti, ma è anche successo diverse volte di aver dato dei contributi fondamentali anche per lo sviluppo del progetto architettonico e quindi direi che alla fine non importa fare distinzioni, quello che conta è il risultato.

Così, il ruolo dell’ingegnere nel processo di progettazione può essere quello «standard» oppure può essere più ampio. Alla fine, siamo noi strutturisti che, in molti casi, possiamo comprendere la tecnica alla base di ogni professione che contribuisce a un progetto.

CN: Infine, per concludere, quali sono le tue previsioni e aspettative per il futuro?

NK: Non sono un ingegnere o un professionista secondo cui le cose che sto facendo o che ho fatto nascono da un desiderio o da un sogno. Non mi definisco un visionario e credo di non comportarmi come tale. Direi che quello che mi muove è più l’interesse e la passione per il lavoro che sto facendo. Il lavoro mi dà tanta soddisfazione e a volte non mi sembra tale; qualcuno ha detto che è il mio hobby e che se avessi tempo e una vita lunga, starei in ufficio per cent'anni continuando a fare ciò che faccio ora. Quindi vediamo cosa succederà, spero che riusciremo a fare ancora qualcosa di interessante, fino a quando sarà possibile.

Dr. Neven Kostic, Ing. PoliMi, EPFL | drnk.ch