Die BIM-Methode: Was müssen Planungsbüros beachten?

Der digitale Wandel braucht Zeit. Um die neue Methode des Building Information Modelling gewinnbringend einzusetzen, müssen Architekten und Planende ihre alten Denkmuster durchbrechen und ihre Rollen neu definieren. Auch der Planungsprozess verändert sich fundamental.

Mit der Digitalisierung verabschiedet sich die Baubranche von einer 600-jährigen Kultur, bei der der Plan als Werkzeug im Mittelpunkt stand: Die Architektinnen gestalten die Entwurfspläne, Bauingenieure erarbeiten darauf aufbauend die Tragwerksplanung, Planerinnen und Planer passen die gesamte Haustechnik in die Entwurfsvorgaben ein. Aus diesem Top-down-Ansatz wird nun ein reziproker Planungsprozess. Das Projektmanagement wird digital und die Zusammenarbeit über Firmengrenzen hinweg während des gesamten Planungsprozesses viel enger. Wie kann sich ein Planungsbüro auf diese Veränderungen vorbereiten?

«Planungsbüros sollten den digitalen Wandel aktiv angehen und nicht warten, bis sie dazu gezwungen werden, weil zum Beispiel ein Auftraggeber digitale Planungsmethoden verlangt», rät Prof. Manfred Huber, Leiter des Instituts Digitales Bauen der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).

Der digitale Wandel ist viel mehr als nur der Einsatz von neuen technischen Werkzeugen. Er erfordert auch neue Prozesse und Organisationsformen. Diese zu implementieren kostet nicht nur viel Zeit, die Veränderungen bringen auch Unsicherheiten und Ängste mit sich. «Es braucht ein Change-Management, um die neuen Rollen und Arbeitsweisen im Unternehmen zuverankern», so Huber. Praktisch heisst das, in BIM-Projekten Rollen und Aufgaben klar zu definieren und auch zu kommunizieren. Die Personen sollen über die notwendigen Soft Skills verfügen und eine hohe Dienstleistungsorientierung, Teamfähigkeit und Motivation für die Projekte mitbringen.

Wichtige Prinzipien

Trotz Digitalisierung und Automatisierung bleibt der Mensch im Planungs- und Bauprozess im Mittelpunkt. «Der Computer kann sehr gut zählen und messen, Varianten rechnen und optimieren oder visualisieren», erklärt Manfred Huber. Darin sei die Maschine besser und schneller als der Mensch – ohne dessen Zutun jedoch bringe der Computer nicht die erwünschten Resultate.

Bauherrschaften, Architekten, Planer und Betreiber müssen definieren, welche Informationen sie zu welcher Zeit in welcher Form benötigen. Und darin steckt die grosse Herausforderung der BIM-Methode. Für den Erfolg eines BIM-Projekts gilt es einige Prinzipien zu beachten:

- Realistische, messbare Ziele formulieren und abstimmen.

- Klare Anforderungen an das Bauwerksmodell definieren.

- Informationen strukturieren nach dem Grundsatz «so wenig wie möglich, so viel wie nötig».

- Möglichst standardisiert arbeiten.

- Organisationsstruktur in Projekten anpassen und von Anfang an alle beteiligten Planer und Auftraggeber in die Planung miteinbeziehen.

Von den Zielen …

Was heisst das genau? Einerseits müssen sich alle ihrer strategischen Ziele bewusst sein – unabhängig vom konkreten Bauprojekt. Die Bauherrschaft beispielsweise möchte eine hohe Kostensicherheit oder eine gute Rendite. Architekt und Haustechnikplaner brauchen eine exaktere Kostenkontrolle und besser koordinierte Planungs- und Bauabläufe, um aus ihrer Arbeit eine höhere Wertschöpfung zu erzielen. «Wichtig ist, die Ziele in messbaren Grössen zu definieren», ergänzt Huber. «Beispielsweise könnte der Bauherr eine gewissen Kostenkennwert pro Quadratmeter Geschossfläche für die Gebäudetechnik definieren oder die Rendite um 5 % über derjenigen von Vergleichsobjekten ansetzen.» Für effizientere Bauabläufe könnte ein Ziel lauten: Die Anzahl der Bestellungsänderungen ist um 20 % tiefer als bei der heutigen klassischen Planung.

Nebst strategischen gibt es immer auch Ziele, die das konkrete Gebäude, seinen Bauprozess oder dessen Nutzung im Fokus haben. Bei einem Spitalbau zum Beispiel sind der Bauherrschaft möglichst effiziente Arbeitsabläufe für das Pflegepersonal wichtig. In einer Genossenschaftssiedlung sollen gewisse Räume flexibel verschiedenen Wohneinheiten zugeteilt werden können, oder das nachhaltige Gebäude soll zu 100 % mit erneuerbarer Wärme versorgt werden.

… zu den Anforderungen

Der nächste Schritt besteht darin, diese Ziele im digitalen Bauwerksmodell abzubilden. Die Rendite etwa könnte mit einem bestimmten Verhältnis von Hauptnutzfläche zu Geschossfläche verknüpft werden. Um diese Information jedoch aus dem Bauwerksmodell abrufen zu können, müssen die Daten dazu eingepflegt werden. Das heisst zum Beispiel, dass die Hauptnutzfläche als solche gekennzeichnet ist. Für die effizienten Arbeitsabläufe im Spital werden vielleicht maximale Wege vom Stationsraum zum Patientenzimmer definiert. Will man den Computer den Weg berechnen lassen, muss er wissen, welche Zimmer für Patienten und welche für das Personal vorgesehen sind oder wo die Türen liegen. Und damit der Betreiber im Technikraum effizient arbeiten kann, müssen die verschiedenen Installationen einen minimalen Abstand zueinander haben. Also müssten Wärmepumpen, Boiler oder andere Haustechnikgeräte im Modell abgebildet werden. Denn nur was spezifisch im digitalen Bauwerksmodell als Information eingepflegt ist, kann auch ausgewertet werden.

Standards anwenden und Informationen strukturieren

Die Beteiligten definieren gemeinsam die Genauigkeit und den Zeitpunkt, wann sie welche Informationen in welcher Form vom Modell erwarten. Dazu zählen etwa Visualisierungen, Mengenermittlung für den Kostenvoranschlag, Variantenmodellierungen oder Aussparungspläne. Diese sogenannten Anwendungsfälle terminieren sie entlang der Zeitachse des Bauprozesses. So wird klar, wann welche Daten in das Bauwerksmodell eingearbeitet werden müssen. Ein Beispiel: Um die Informationen für den Kostenvoranschlag aus dem Modell zu erhalten, müssen Angaben zur Materialisierung vorhanden sein. Die Herausforderung hier ist, die richtige Informationstiefe zu bestimmen.

«Wir müssen wieder vermehrt vom Groben zum Feinen planen», betont Huber. Wird zu viel in das Modell hineingepackt, wird es überladen und unübersichtlich und ist damit in der Pflege sehr aufwendig. Fehlen für gewisse Anforderungen die Informationen, müssen sie nachträglich eingearbeitet werden – dies ist oft mit hohem Aufwand verbunden.

Auch die fehlende Standardisierung stellt noch immer eine Herausforderung dar. Zwar erfolgt der Datenaustausch nach dem ifc-Standard, der von den meisten Softwareanwendungen im Baubereich unterstützt wird. Doch: «Werden die Daten oder Fachbegriffe von den Planern nicht standardisiert und nach gemeinsamen Regeln erfasst, nützt auch ein Datenaustauschmodell wenig», so Huber. Dass mit Pipe und Tube das Gleiche gemeint ist, weiss der Computer nicht. «Alle müssen die gleiche Fachterminologie benutzen – und hier hapert es noch.»

Rollenverständnis neu denken

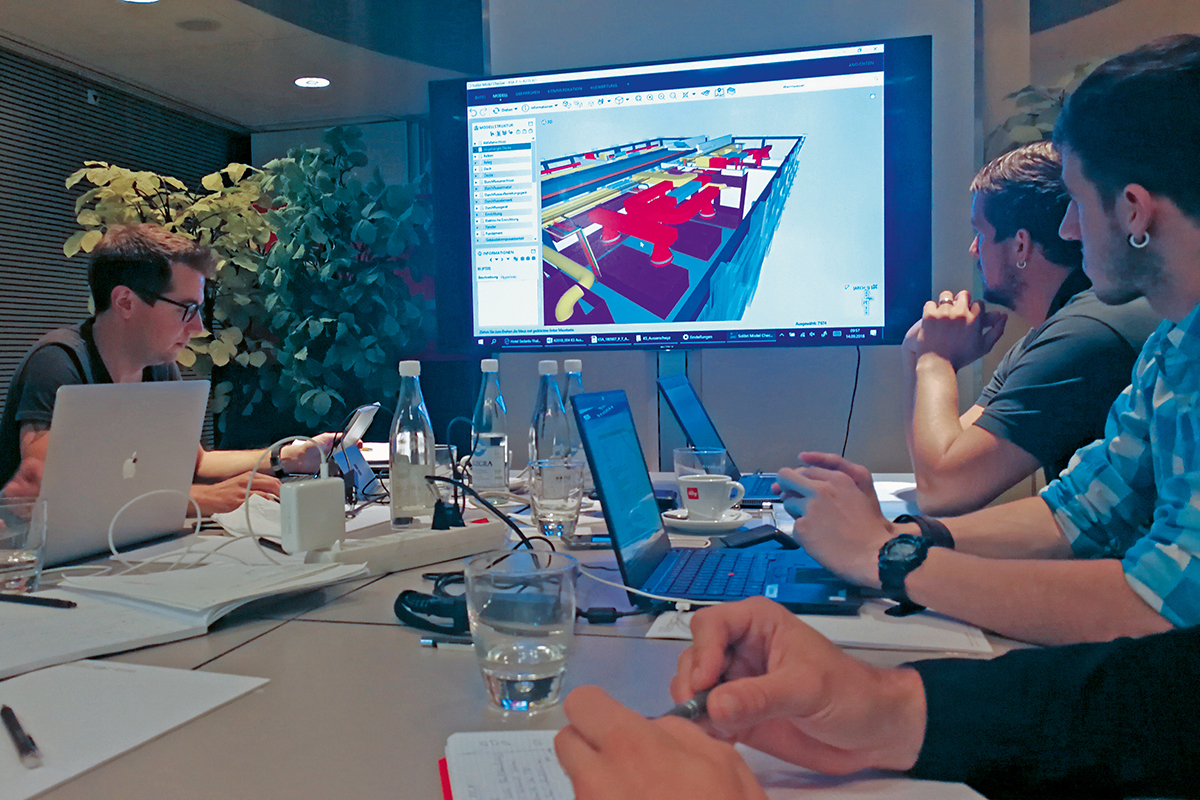

Vom Entwurf über Tragwerkkonstruktion und Haustechnikplanung bis zum Innenausbau arbeiten die einzelnen Disziplinen an ihren eigenen Fachmodellen. Wie in der agilen Softwareentwicklung werden aber in regelmässigen Abständen die Resultate der Planung überprüft und abgeglichen. Die Fachmodelle der Disziplinen werden im Koordinationsmodell zusammengeführt, wobei nur jeweils diejenigen Daten eingelesen werden, die zu diesem Zeitpunkt gefordert sind. So werden Konflikte zwischen den einzelnen Gewerken sichtbar, Anpassungen werden diskutiert und die weiteren Planungsschritte geklärt.

Dass sich die Rolle des Architekten als Gesamtprojektleiter verändert, liegt auf der Hand. Er steuert die Prozesse und moderiert das gesamte Projektteam, in dem Auftraggeber und alle Projektbeteiligten eng zusammenarbeiten. Ein entscheidender Unterschied ist, dass der Push-Prozess vom Pull-Prozess abgelöst wird. Statt dem Projektteam Aufträge zu erteilen, wird der Projektleiter vielmehr zum Moderator, der Aufgaben und Anforderungen entgegennimmt und koordiniert. Er muss jeden Projektpartner, der etwas braucht, als Kunden sehen. «Als Architekt muss ich diese neue Rolle annehmen», so Huber. Dabei ist ein hohes Mass an Empathie gefragt, sonst funktioniert die Zusammenarbeit nicht – und der Projekterfolg bleibt aus.

Architekten und Planer müssen sich also neu erfinden und alte Denk- und Verhaltensmuster hinter sich lassen. Dazu reicht es nicht, die BIM-Methode zu kennen. Man muss sie leben.